データベース

全国唯一のリモートセンシングの全国共同利用施設として、設立当初からひまわりなどの衛星データの受信・処理・アーカイブ化を継続して実施しております。

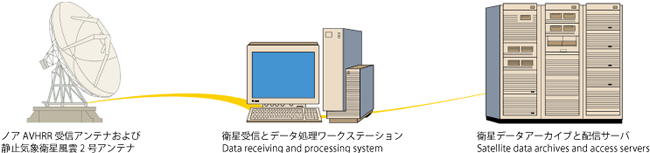

CEReSは全国唯一のリモートセンシングの全国共同利用施設として、設立当初からひまわりNOAA/AVHRRの受信、衛星データの処理、アーカイブおよびデータ配布を継続して行っています。

当センターで受信アーカイブされた衛星データはどなたでもインターネット経由で利用可能です。正式に統計開始した平成17年度(2005年度)以降のデータダウンロード数が、平成27年度には1億シーン突破しました。今後も当センターホームページにアクセスし、衛星データによる環境研究にお役立て下さい。

|

|---|

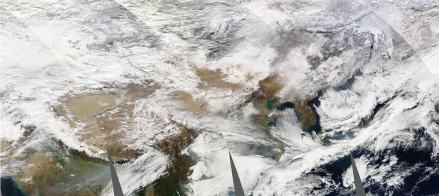

| 米国アクア衛星によるMODIS合成画像(アジア域) |

|

|---|

| 米国ノアAVHRR データ(日本周辺) |

CEReS Youtube 公式チャンネルにてひまわり8号(Himawari-8)画像を配信中

CEReS Youtube 公式チャンネルにて、ひまわり8号(Himawari-8)関係の画像を配信中です。 ひまわり7号までと異なり、ひまわり8号(Himawari-8)は16バンドと増え、空間解像度・観測頻度ともに大幅に向上しました。CEReSでアーカイブ中のひまわり8号データより、災害・顕著な現象など、高解像度画像を随時配信していきます。

【台風19号 6K動画】日本に接近する台風19号の様子を6K動画で紹介します。高層部の細かな雲の様子が見て取れます。

【台風19号 全球観測】南の海上で発達しながら日本に接近する台風19号の様子を可視・赤外を交えた観測画像で紹介します。

【台風19号 高頻度観測】台風19号が発達する様子をひまわり8号の2分30秒ごとの高頻度観測画像で紹介します。

日本に接近する台風19号。

CEReS Youtube 公式チャンネルで配信中の、ひまわり8号(Himawari-8)動画視聴ランキング発表!

動画初披露の全球スキャン(4K解像度)が圧倒的に1位となりました。皆様、迫力の映像をご覧いただいたことと思います。以下のランキングはこちらからどうぞ(PDF)。

CEReSが提供する衛星・地上観測・地理情報データ

CEReSでは、衛星・地上観測・地理情報データを皆様の研究・教育にお役立て頂くために可能な限りのサポートをいたします。なお、データを利用された際は、ぜひともCEReSまでご一報くださいますようご協力をお願い申し上げます。

また、新しく研究成果登録ページを設けましたので、下記よりご登録頂ければ幸いです。

あわせてよろしくお願い申し上げます。

CEReSデータベースを使用した研究成果の登録ページはこちらから

地上観測データのデータベース

CEReSが実施している観測プロジェクトによって取得されたデータのデータベースやそのほかのデータベースを公開しています。

地理情報データベース

グローバルデータセット、衛星データの高次元処理データ、国土に関する地理情報等を公開しています。

衛星データ

CEReSが受信・アーカイブする衛星データを公開しています。

下記をご参照ください

その他静止気象衛星としまして、GOES-EAST/WEST、METEOSAT データの取り扱いもございますが、GMS-5、MTSAT-1R、FY2も含めました全球静止気象衛星データセット(グリッド化データ)は、4大学連携バーチャルラボラトリー(4VL)の枠組みでご利用いただけます。

ダウンロードの手引き

データダウンロード用URL一覧(ひまわり1号~5号のVISSR等のデータ新規公開)

衛星データを、ftpコマンドにて取得する際には下記のURLをお使いください。

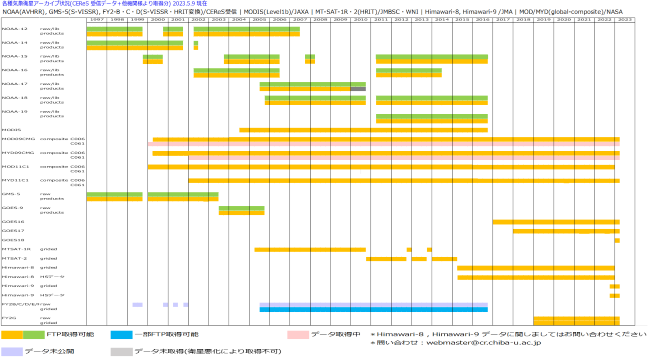

- NOAA(AVHRR):1997年4月15日~2017年3月13日(新サーバーへデータ移行中、今しば らくお待ちください。)

- MODIS(Terra/Aqua):2004年8月~2019年3月31日 ftp://modis.cr.chiba-u.ac.jp/pub/jaxa-modis/

- GMS1(VISSR/provided by JMA):1981年3月1日~1981年12月22日;1984年1月1日~1984年6月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GMS1/VISSR/

- GMS2(VISSR/provided by JMA):1981年12月1日~1984年1月22日;1984年6月1日~1984年9月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GMS2/VISSR/

- GMS3(VISSR/provided by JMA):1984年9月1日~1989年12月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GMS3/VISSR/

- GMS4(VISSR/provided by JMA):1989年12月1日~1995年6月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GMS4/VISSR/

- GMS5(VISSR/provided by JMA):1995年6月1日~2003年6月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GMS5/VISSR/

- GMS5(RVISSR-gridded product/provided by JMA,MSC):1995年6月1日~2003年6月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GMS5/RVISSR/

- GMS5(S-VISSR/CEReS_products):1997年4月15日~2003年5月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GMS5/CEReS_products/

- GMS5(S-VISSR/CEReS_raw):1997年4月15日~2003年5月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GMS5/CEReS_raw/

- GMSSVA/raw (SVA/provided by MBC; HiRID):2003年2月28日~2003年5月22日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GOES9-Pacific/SVA/

- GOES9-Pacific(VISSR/provided by JMA directly):2003年5月22日~2005年6月14日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GOES9-Pacific/VISSR/

- GOES9-Pacific(SVA/provided by MBC; HiRID):2003年5月22日~2005年7月14日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GOES9-Pacific/SVA/

- GOES9-Pacific(HRIT):2003年6月28日~2005年7月14日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GOES9-Pacific/HRIT/

- GOES9-Pacific(Gridded/CEReS VL):2003年5月22日~2005年7月14日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GOES9-Pacific/gridded/

- GOES9-Pacific(CEReS Product):2003年5月22日~2005年7月14日 ftp://gms.cr.chiba-u.ac.jp/GOES9-Pacific/CEReS_products/

- MTSAT-1R(Gridded):2005年6月28日~2010年6月末 ftp://mtsat.cr.chiba-u.ac.jp/MTSAT-1R/gridded_V2.0/

- MTSAT-2(Gridded):2010年7月1日~2015年7月7日 ftp://mtsat.cr.chiba-u.ac.jp/MTSAT-2/gridded_V2.0/

- HIMAWARI-8(Gridded):2015年7月7日から取得中 ftp://hmwr829gr.cr.chiba-u.ac.jp/

- FY2-C/D/E/G(Gridded):1998年4月から断続的ですが受信中 ftp://fy.cr.chiba-u.ac.jp/grided/

- Global-merged IR products (TRMM/GPM related data;全球雲画像4km):2000年2月7日から取得中

- GOES-E/W(Gridded):4大学連携VLにて取り扱い -----

- METEOSAT-E/W(Gridded):4大学連携VLにて取り扱い -----

一部のデータ(MODIS、METEOSAT)は学内からのアクセスのみになります。共同利用等でご利用なられる場合はお問い合わせ下さい。

なお、接続が切れる場合はwgetコマンドの利用をお勧めします(ブラウザで"wget"のキーワード検索をお勧めします)。

衛星画像集

- NOAA (AVHRR) (CEReS; 1997年4月15日~2017年3月13日にて受信終了)

- JAXA-MODIS (Terra/Aqua) (CEReS; 2004年8月~2019年3月にて終了)

- MODIS Daily Global 0.05 Deg compsite (2000年~現在)

- HIMAWARI-8 準リアルタイム画像/日本域および全球カラー可視、16バンドグリッドデータ (CEReS; 140.7E、2015年7月7日~現在)

- GMS5-RVISSR (MSC/JMA CEReS VL; 140E、1995年6月~2003年5月21日)

- GMS5 (S-VISSR/CEReS_products; 140E、1997年5月~2003年5月21日)

- GOES9 (S-VISSR仕様/CEReS_products; 140E仕様、2003年5月~2005年7月1日)

- MTSAT-1R (CEReS VL; 140E、2005年6月~2010年7月1日)

- MTSAT-2 (CEReS VL; 145E、2010年7月1日~2015年7月7日)

- FY2-C (CEReS VL; 105E、2008年9月11日にて受信終了)

- FY2-D (CEReS VL; 86.5E、2008年9月12日~2015年11月)

- FY2-E (CEReS VL; 86.5E、2015年12月~2019年1月)

- FY2-G (CEReS VL; 99.5E、2019年2月~現在)

- GOES-East (CEReS VL; 75W (285E))

- GOES-West (CEReS VL; 135W (225E))

- METEOSAT (IODC) (CEReS VL)

- METEOSAT (SEVIRI) (CEReS VL)

- TRMM

- TRMM-VIRS1B01 Tbb (CEReS VL)

- TRMM-TMI1B11 Tbb (CEReS VL)

- TRMM-TMI2A12 surface rain (CEReS VL)

- TRMM-PR2A25 near surface rain (CEReS VL)

- Global-merged IR products (TRMM related data;全球雲画像4km) (TRMM関連データ;2000年2月~2013年3月)

- イメージギャラリー (上記をまとめた軽めの画像で構成されています。)

極軌道、周回軌道衛星データ (LEO)

NOAA(AVHRR / CEReS 受信)

CEReS受信のNOAA(AVHRR)は1997年4月15日以降が利用可能です。rawデータ(L1B)および、緯度経度にリサンプリングされたProductsデータが利用可能です。

MODIS (Terra/Aqua)

CEReSではJAXA受信のMODISデータについてアーカイブを行っています。データは2004年8月から利用可能です。

CEReSのMODIS/L1BデータはJAXA受信データをRESTECを通じてランドラインにて配信を受けているものです。よって、L1Bをそのままユーザーに提供することはできませんが、当センターの共同利用研究にお申し込みいただき、共同で研究に利用することができますのでお問い合わせください。

また、幾何補正等を施したサブセット(MODIS Daily Global 0.05 Deg compsite /MOOD&MYD09CMG)なども公開しておりますのでご利用ください。

データベース:極軌道、周回軌道衛星データ (LEO) のページはこちらから

静止気象衛星データ “ひまわりシリーズ” (GEO)

ひまわり8/9号 (2015年7月~)

2015年7月より世界最高水準のひまわり8号データをアーカイブまた動画を公開しています。

ひまわり8/9号 フルディスク (FD) gridded data (緯度経度直交座標系精密幾何補正済データ) 公開について、下記リリースノートをご参照ください。

- データの各種仕様に関するリリースノート

- 準リアルタイムひまわり8号(Himawari8)画像

- グリッドデータダウンロード(2015年7月7日00時UTCより、preofficial 有り)

- CEReS ひまわり8号 情報(YouTube画像、メディア情報、イベント情報等)

MTSAT / ひまわり6~7号 (2005年7月~2015年7月)

MTSATの運用は2005年7月に開始されました。CEReSでは気象庁からランドラインで取得したMTSAT-1R、MTSAT-2 のデータをアーカイブしています。

可視データに関しては、CEReSでは (株)weathernews様の受信したデータのアーカイブしております。赤外データ・可視データ共にご利用いただけますが、データ利用についてはお問い合わせください。

また、全球静止気象衛星データセット(グリッド化データ)として、4大学連携バーチャルラボラトリー(4VL)にて公開していますので、ご参照ください。

GMS-5 / ひまわり5号 (S-VISSR; 1997年4月~2003年5月)

CEReSではGMS-5を1997年4月から受信しております。生データ(raw)と緯度経度にリサンプリングされたProductsデータが利用可能です。

GOES-9 (S-VISSR仕様; 2003年5月~2005年7月)

GMS-5運用停止後、MTSATまでの中継ぎとしてアメリカのGOES衛星が気象業務に利用されました。CEReSでは気象庁からランドラインで取得したGOESデータ(S-VISSR仕様)をアーカイブしています。データ取得期間は2003年3月から2005年6月です。

GMS-1~4 / ひまわり1号~4号 および GOES9号 (S-VISSR以外; 1981年3月~1995年6月、2003年5月~2005年7月)

CEReSで受信・処理されたデータ以外のVISSR、RVISSR、SVAデータおよび一部griddedデータの公開を開始しました。

静止気象衛星ひまわりアーカイブ・ダウンロード情報のページはこちらから

静止気象衛星データ、その他 (GEO)

GOES - EAST / WEST

全球静止気象衛星データセット(グリッド化データ)として、4大学連携バーチャルラボラトリー(4VL)にて公開していますので、ご参照ください。

グリッド化データ情報

METEOSAT

METEOSATデータは4大学連携バーチャルラボラトリー(4VL)にて公開していますが、著作権の都合上、4大学連携関係者以外ご自由にお使いいただくことができません。利用を希望される方は、4大学連携バーチャルラボ支援室までお問い合わせください。

グリッド化画像(過去分)

メディア・報道への衛星画像提供および取材情報

CEReSでは、メディア・報道各社企業の皆様へ衛星画像の提供を行っております。また、衛星画像に関する研究や利用法など、取材協力もしております。お気軽にお問い合わせください。

- 毎日新聞2016年9月23日朝刊:くらしナビ/気象・防災欄

- 「ひまわりEYE 植生研究に「答え」」(高頻度観測のひまわり8号に熱視線/梶原講師署名記事)

- NHK総合 2016年9月4日放送 NHKスペシャル MEGA CRISIS 巨大危機 第1集「異常気象との闘い」

- 取材協力:小林文明教授(防衛大学校)、鷹野敏明教授・樋口篤志准教授・高村民雄グランドフェロー(千葉大学)

- 毎日新聞2016年1月15日朝刊:くらしナビ/気象・防災欄

- 「ひまわりEYE 今年の元日、視界良好」(エアロゾル・SKYNET関係を絡めた話/入江准教授署名記事)

メディア・報道への衛星画像提供および取材情報詳細ページはこちらから

リモートセンシング画像で見る大規模災害・顕著現象

リモートセンシング画像で捉えた大規模災害・顕著現象(いわゆる異常気象など)について、Web上の情報源や画像、また CEReS でのアーカイブ画像(Himawari-8、MTSAT、NOAA、MODIS、GOES、METEOSAT など)を使用した動画なども紹介しています。

※ 現在、ウェブページを移行中です。リンク切れなどお見苦しい箇所もございますが、ご容赦ください。

2016年

- 早くも関東で初雪のたより(2016年11月25日)

- カルマン渦は冬の風物詩(2016年2月25日)

- 列島大荒れ、関東でも夜半より雪、交通大混乱/ひまわり8号動画およびMODIS画像利用(2016年1月17日~19日)

2015年

- 台風18号と北関東・東北豪雨(線状降水帯)/ひまわり8号データ利用(2015年9月8日~11日)

- 桜島観測史上3番目の高さの噴煙・口永良部島で爆発的噴火、噴煙9000mまで上がる(2015年5月21日、29日)

2014年

- 阿蘇山中岳噴火-19年ぶり噴石伴う(2014年11月25日)

- 2014年秋の台風情報(続報) -- 大型台風19号、二週連続で列島直撃、しかも週末、被害拡大(2014年10月14日)

- 2014年秋の台風情報(続報) -- 大型台風18号、列島直撃、広い範囲で被害(2014年10月6日)

- 岐阜県と長野県にまたがる御嶽山が噴火(2014年9月27日)

- またも関東南部で突然の強い雨、冠水・停電も相次ぐ(2014年7月24日)

- 2014年夏の台風情報 -- 大型台風8号、沖縄直撃、梅雨前線を刺激し、列島広い範囲で被害(2014年7月4日)

- 九州北部、前線による影響で記録的な大雨(2014年7月3日)

- 首都圏、大気の状態不安定による大雨・雷雨、雹も降る(2014年6月24日~6月29日)

- 首都圏大雪、急速に発達した南岸低気圧が影響(2014年2月8日~2月16日)

リンク情報

他機関が提供する衛星プロダクトへのリンク

CEReS 内リンク

大量のデータをダウンロードするためのヒント (wget の使い方)

wget とは?

Wget はオープンソースソフトウエア(OSS)の強力な非対話式のネットワークダウンロードツールです。 http 上のドキュメントダウンロードに威力を発揮しますが、ftp でも使用可能です。 大量、かつ大容量のデータダウンロード時には、グラフィカルユーザインターフェイスを持たず、コマンドで、かつバックグラウンドで処理可能なツールが有効です。

wget の入手方法

- UNIX/Linux の場合:

最近のPC-UNIX/Linuxをご利用の方はデフォルトで入っているはずです。 wget と打って反応がある場合には既に install 済みです。 そうでない場合でも、distributionで用意している場合が多いので、それを使われることをお勧めします。

- Windows の場合:

Cygwin をinstallすると、 ほぼ同時にwgetもインストールされます。DOS窓用のwegtも上記wget本家の downloading wget [英文] で示されています。また "windows wget"とgoogle 等の検索エンジンで検索すると多くヒットしますので、 検索してみることをお勧めします。

コマンド例

以下のようなコマンドオプション(詳しくは man wget 等コマンドライン上で打つと 詳細な情報を得られます)で必要なデータを取得することが可能です。 ↓の例は NOAA/AVHRR データが収納されているサーバ ( ftp://avhrr.cr.chiba-u.ac.jp ) から 2007 年4月のNOAA18号のproductをゲットする方法です。 必要なデータセットに応じ、適宜読みかえてください。

$ wget -np -nH --cut-dir=2 --limit-rate=2M ftp://avhrr.cr.chiba-u.ac.jp/products/200704/n18*

ここで -np はそれより上のdirectory に行かない、-nH はヘッダ (ftp://avhrr.cr.chiba-u.ac.jp) 部分の directory を download する側では作らない、 --cut-dir=2 はカットする directory 数 (この場合は2なので、 /product/200704/ をdownload 側では作らない)、--limit-rate=2M は download の転送速度を指定する方法 (ここでは試しに 2Mbps としています)で、 最後のワイルドカード前で "n18" で NOAA-18 を指定しています。

wget の真髄はこれを shell の for 文等と組み合わせ、データ群をダウンロード -> データを処理(処理が終わったデータセットから削除) -> 次のデータ群をダウンロード、と自分のHDD容量を使いきらない方法で大量のデータ処理が可能となることです。shell の組み方はここでは記載しませんが、 是非 try してみてください。

お願い

研究者・学生、一般利用のみなさまへ

研究目的、教育目的で当センターのデータセットを使われる際には特に連絡等は不要です。大量なデータが必要な際には、ネットワーク回線がそれほど太くないところからダウンロードする場合は場合によっては当方でUSBハードディスクにコピー後、郵送する方が早い場合もあります。こうした目的用のUSBハードディスクもいくつか用意してありますので、必要な場合には連絡いただければ幸いです。ただし、ユーザへの郵送費は状況的に難しいため当方で負担しますが、返却時の郵送費は利用者負担となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。ヘビーユーザとなる際には当センターの共同利用研究の枠組を使われることをおすすめします。学内のみ利用となっているデータセットもケースによっては利用可能となります。

当センター提供のデータを用いて研究成果(卒業論文レベル~学会発表~査読付き原著論文)を得た際には当センターにご一報いただけると 幸いです。是非その際には謝辞で結構ですので「○○のデータは 千葉大学環境リモートセンシング研究センターから提供された」と記載していただき、脚注等でソースを記載することが可能であれば;

http://www.cr.chiba-u.jp/

を記載していただければ幸いです。

企業のみなさまへ

営利目的の際でも、開発段階では特に連絡は不要です。そう考える理由として、現在は国立大学は独法化し、各大学ごとの独自性が求められますが、 現在でもデータ公開を支える財源は運営交付金、 つまり皆様の税金を使って行っています。データ公開の活動は一般への還元の意味も含まれると我々(少なくともデータベース委員会委員長)は考えます。

とはいえ、大学を取り巻く状況は年々良くなっているとは言い難く、特にこうした基盤事業の財源は年々厳しくなっているのが現状です。もし当センターが供給するデータセットを用いてある程度の利益が生じた際には、どういう形が望ましいのか まだよくわかりませんが、我々の公開事業を支援していただけると非常に助かります(例として寄附という形が考えられます)。公開事業をスムースに運営するには、 縁の下の力持ち形で働いているスタッフが必要です。こうしたスタッフの人件費確保は目下の課題で、我々も予算確保の方向を模索しているところです。方法論も含め、是非ご一報下さい。