GCPの入力による幾何補正

ここでは、ER Mapper形式に変換した地図画像の幾何補正を行います。ER Mapperのメニューから[Process]-[Geocoding Wizard]を選択しましょう。

1)Startタグから順番に進み、最後の5)Rectifyで幾何補正が完成します。まず、[Input File]で幾何補正するファイルを指定します。ここでは、先に作成した[Funabashi.ers]か[Funabashi.alg]を選択しましょう。

[Geocoding Type]では2番目の[Polynomial]すなわち多項式モデルによる幾何補正のボタンをクリックします。ここまで終わったら2番目のタグ 2)Polynomial Setup に進みます。

今は多項式モデルを選択していますので、ここでは多項式の次数を決めます。1次式、2次式、3次式を選択することができますが、それぞれ、Linear、Quadratic、Cubicに対応します。ここでは、Liniar、すなわち1次式にしておきましょう。

次は、3) GCP Setup です。ここでは、GCPを入力する方法と、出力画像のデータムおよび座標系を指定します。ここでは、GCPをマニュアルで入力しますので、上の GCP Picking Method はそのままで、 Output Coordinate Space に情報を入力します。[Change]ボタンを押して、データム、投影法、座標系のタイプ(緯度経度、直交座標系のX、Y座標)を選択します。ここでは、東京データム、UTM座標系、座標タイプは緯度・経度、を選択しました。次に、4) GCP Edit に進みます。

同時に、複数の画像ウィンドウが表示されているはずです。小縮尺の画像で、大まかな位置を決定し、大縮尺の画像で正確なGCPの位置をピッキングすることができます。さて、この地図画像には四隅の緯度・経度が記入されています。それをGCPとして利用しましょう。画像の図隔の左上隅をクリックすると、ウィンドウの中に画像の座標(ライン、ピクセル)が入りますので、その緯度・経度をマニュアルで入力してください。

同じ操作を緯度・経度がわかっている四隅すべてについて入力します。

4点入力したら、2列目をOnにするとRMSが計算されます。これが1画素未満になるようにGCPの位置を調整します。画像によっては1次式では精度を上げるあげることができない場合がありますのの、その際は2) Polynopmial Setup で2次式あるいは3次式を選択して幾何補正します。この例ではRMS0.46となっているので、これで幾何補正(リサンプリング)に進むことにします。5) Rectify を選択します。

幾何補正をする際のGCPの数は、1次式では4、2次では9、3次では9であるが、最小自乗法により変換式を決定する場合には、これらの2〜3倍の数が必要です(日本写真測量学会編「熱席がリモートセンシングの技術と実際」)。.

出力ファイルはここでは FunabashiG.ers としました。分解能はデフォルトの値が入っていますが、きりの良い2.5mに設定しました。リサンプリングは地図画像ですので、Cubic Convolution でよいでしょう。衛星画像の場合はNearest Neighbour が良いかも知れません。[Save File and Start Rectification]で処理に入ります。左にある[Display rectified image]をチェックしておくと処理終了後、画像が表示されます。

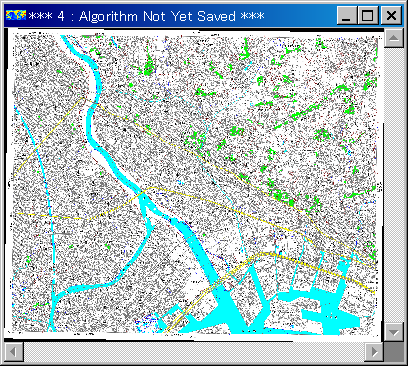

幾何補正された画像ができあがりました。上部に Algorithm Not Yet Saved とありますが、必要に応じて Save As でアルゴリズムをセーブしておきましょう。実際に幾何補正されているかどうか確認するために、メインメニューの[View]-[Cell Coordinate]で任意の位置の座標を読んでみましょう。

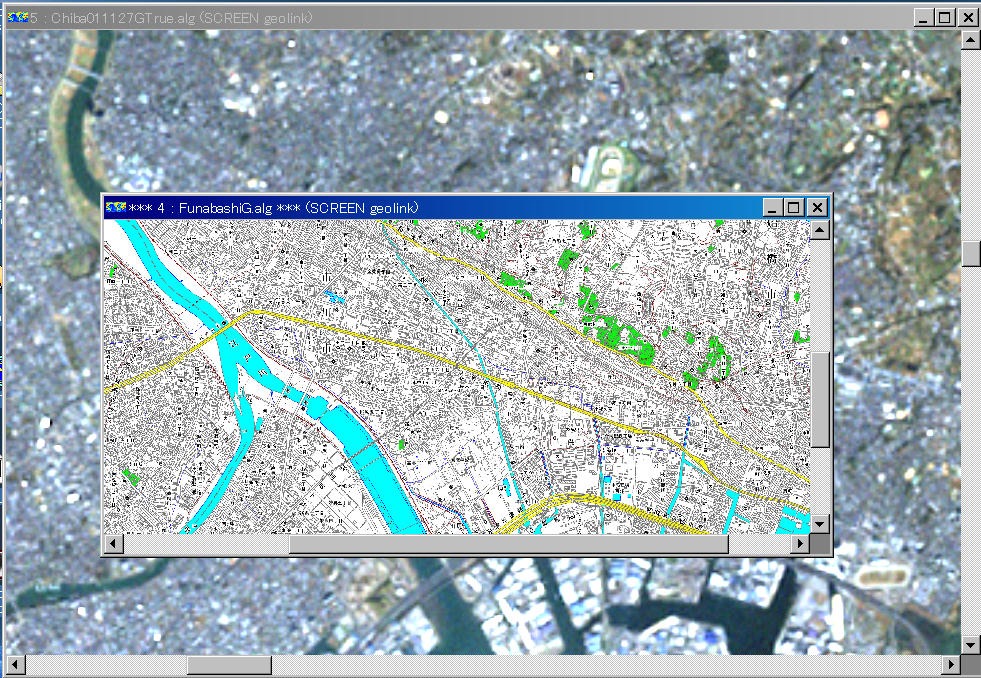

[View]-[Geoposition]の中のGeolink機能を使うと、幾何補正した二つの画像を重ねて表示することができます。江戸川や京葉道路が地図と画像で連続していることがわかります。