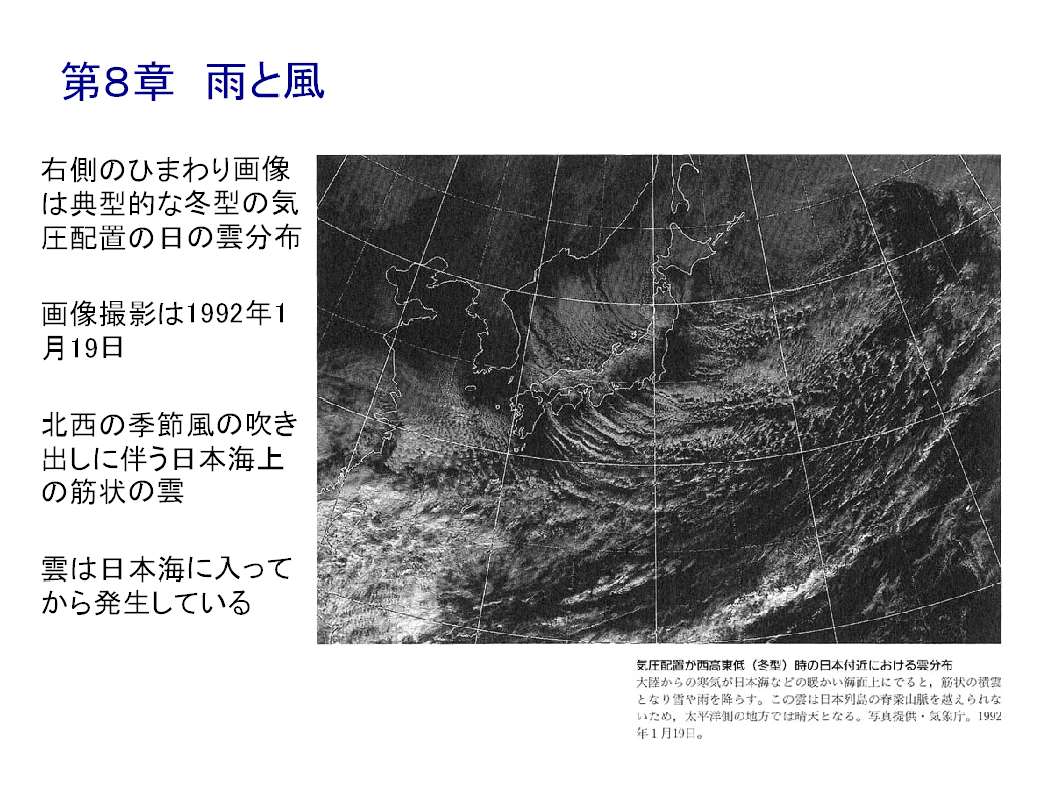

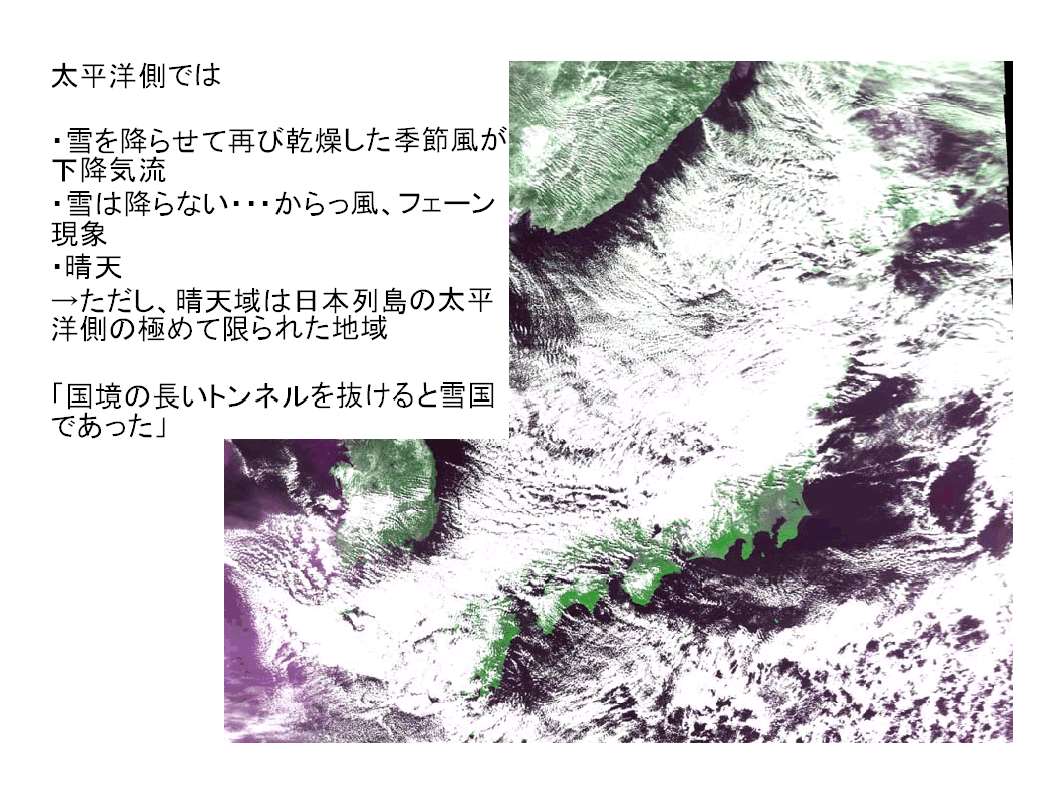

・このカバーフォトは冬の画像ですが、特徴的な雲のパターンが見えます。

・北西の季節風が日本海に入ると筋状の雲が発生します。その雲が日本の脊梁山脈にあたると雪を降らせます。一方、太平洋側は黒く写っていますが、相対的に温かいことを意味しています。

・このような風と海と地形の相互作用が、「風土」を創り上げています。

・当時、和辻は日本から船で南に向かい、マラッカ海峡を経て、インドに達し、スエズ運河を沙漠の景観を見ながら通過し、地中海の明るい景観を担当しながら、大陸は鉄道で横断した。

・この気候と景観の変遷の中で、和辻は“風土”に思いを馳せたわけだ。

・今、新型コロナ禍で旅が困難な状況になっているが、いつか、君たちも世界を旅して、いろいろな景観と、それに伴って存在している人の暮らしのあり方、考え方、について考えてほしい。

・ここに書いてあることは和辻の論考であり、受け入れる必要はありません。自分で読んで、考えてください。

・日本人が経験している風土はけっして世界共通のものではなく、地域独自のものであることを理解してください。

・地下鉄千代田線の新御茶ノ水駅では二十四節気(ニジュウシセッキ)の勉強ができますよ。

・いろいろあるのがアジアの気候でしたが、ヨーロッパのClimateは傾く、すなわち一方向に変化する状況を現しています。

・それはヨーロッパからアフリカに向かうと、植生は少なくなり、気温や太陽高度は高くなるという一方向の変化を“傾き”として捉えたからでしょう。

・気候は地球上の場所によって異なること。これがいろいろな事(暮らしのあり方、習慣、など)を考える基本です。

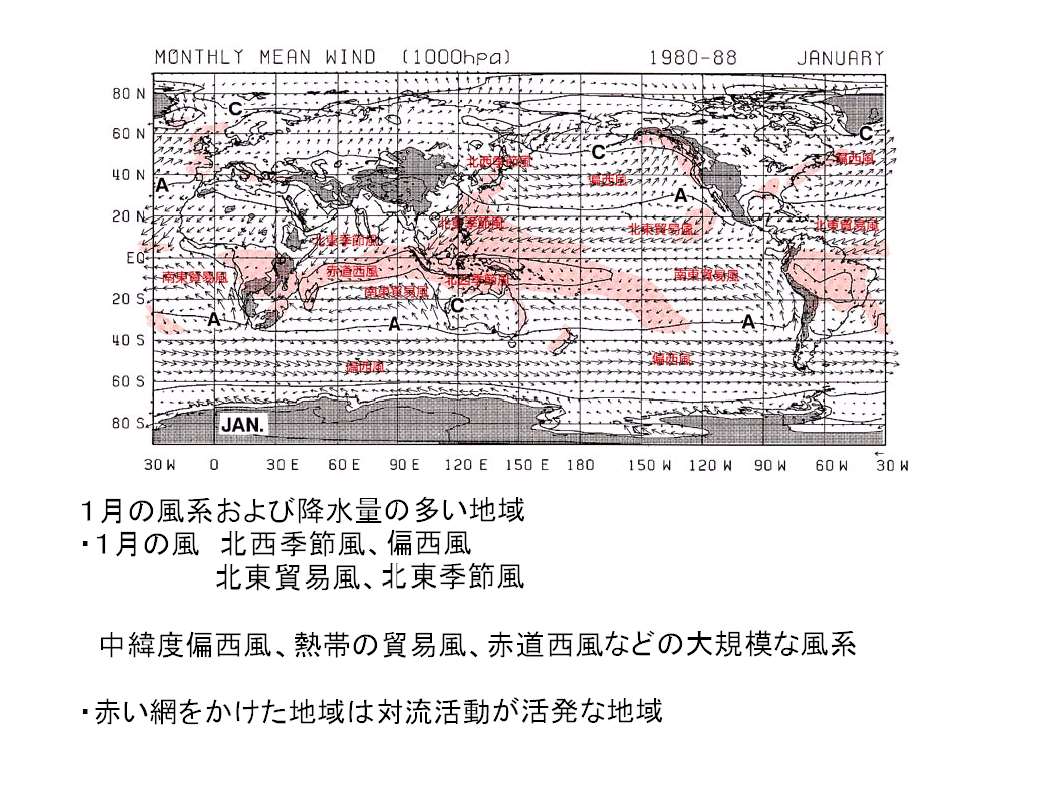

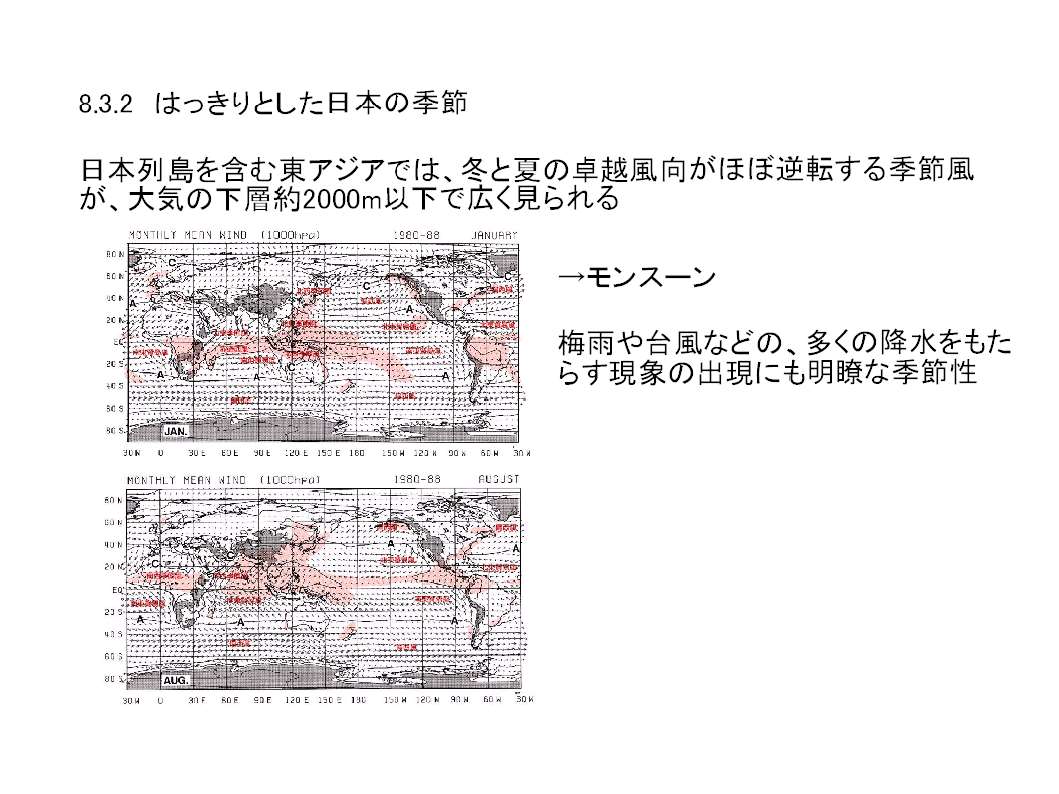

・日本には大陸から北西の風が吹き付けていることがわかります。それは北緯20度付近で北東の風に変わります。それはコリオリの力が働いているからですね。

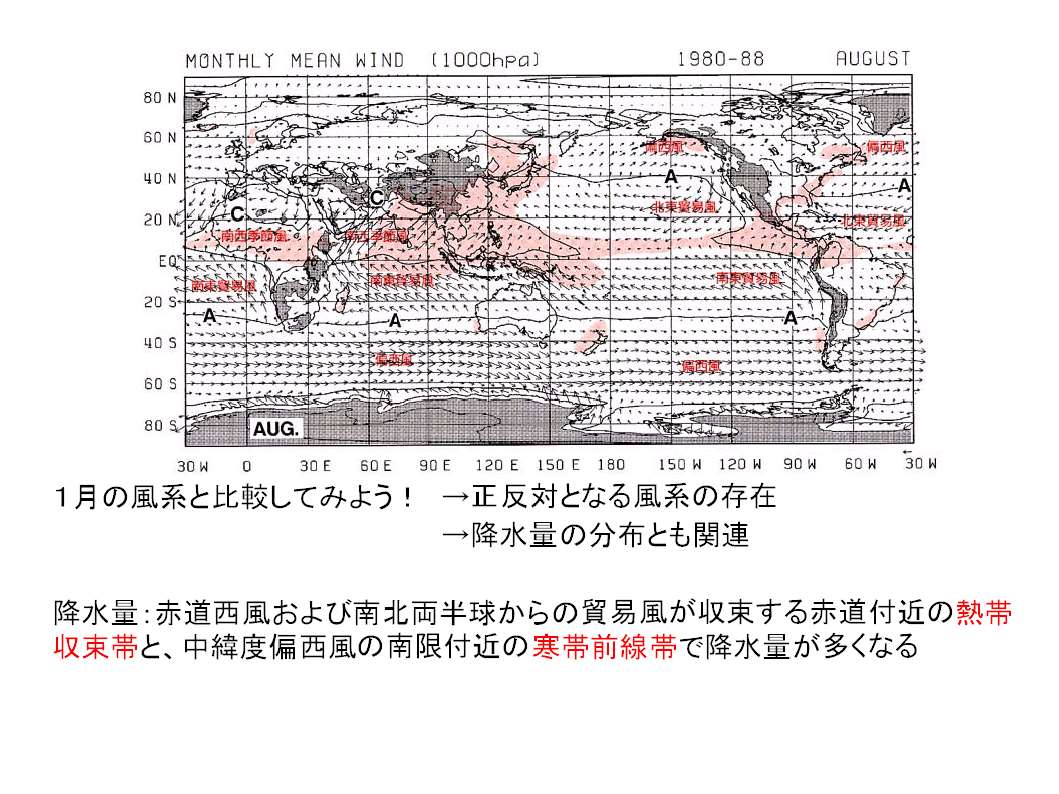

・世界には特徴的な風系があることを覚えましょう。

・赤い網は“対流活動が活発”と説明にありますが、それは雲が立って雨が多いということを意味しています。

・その範囲で生じる季節により風向が反転する現象を、アジアモンスーンと言います。

・世界の夏の風系にはどんなものがあるか、確認しておきましょう。

・その地域性を理解することが、異なる地域にする人のこころを理解することにつながります。

・季節感は地域によって異なるのですから。

・例えば、洪水の季節といったら関東にいる皆さんは梅雨から秋の台風シーズンを思い浮かべるかも知れません。しかし、日本海側で川の流量が多くなるのは春の融雪の時期です。

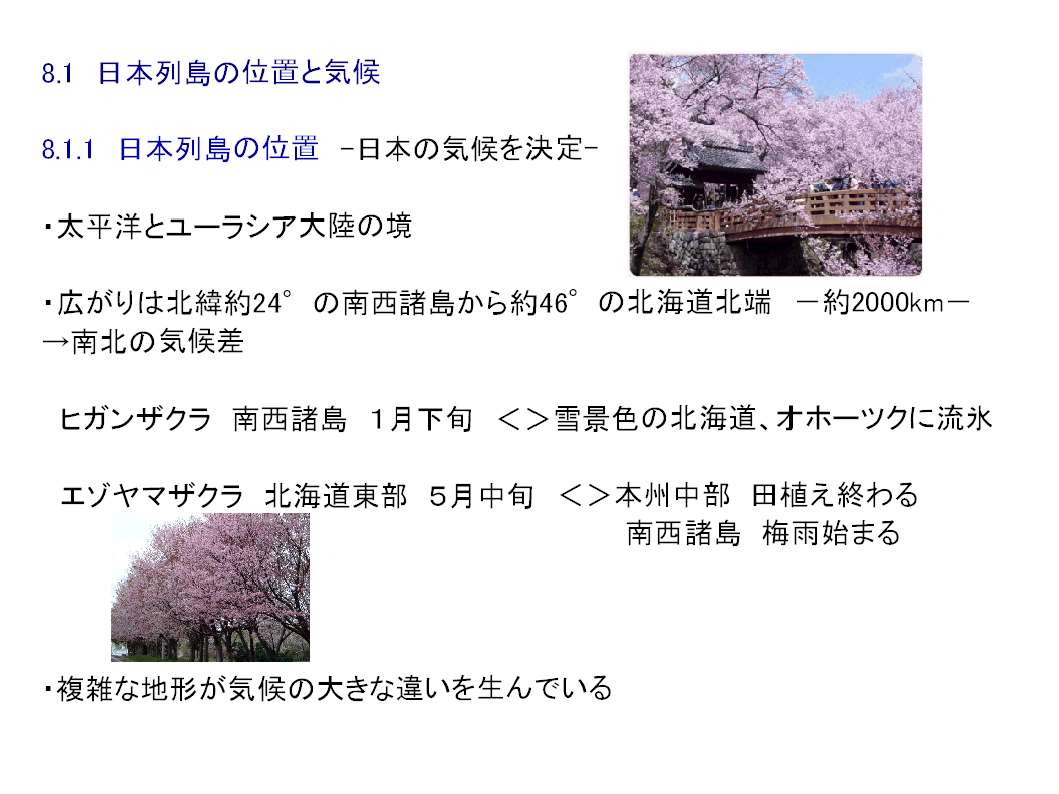

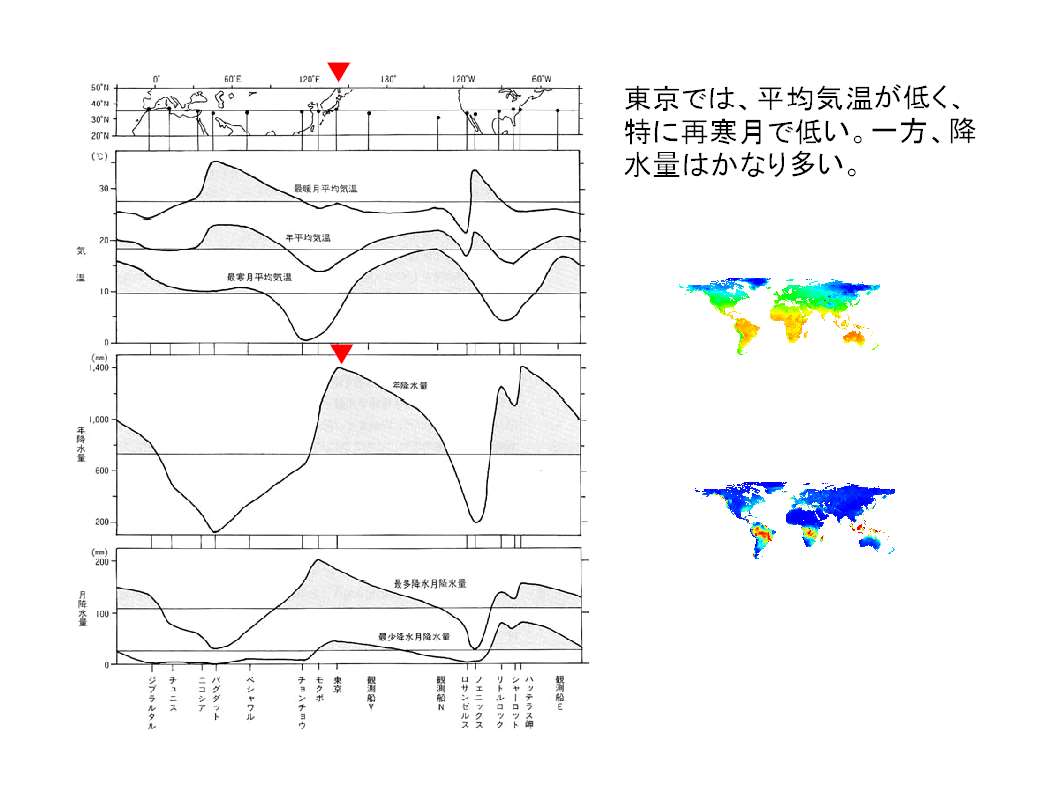

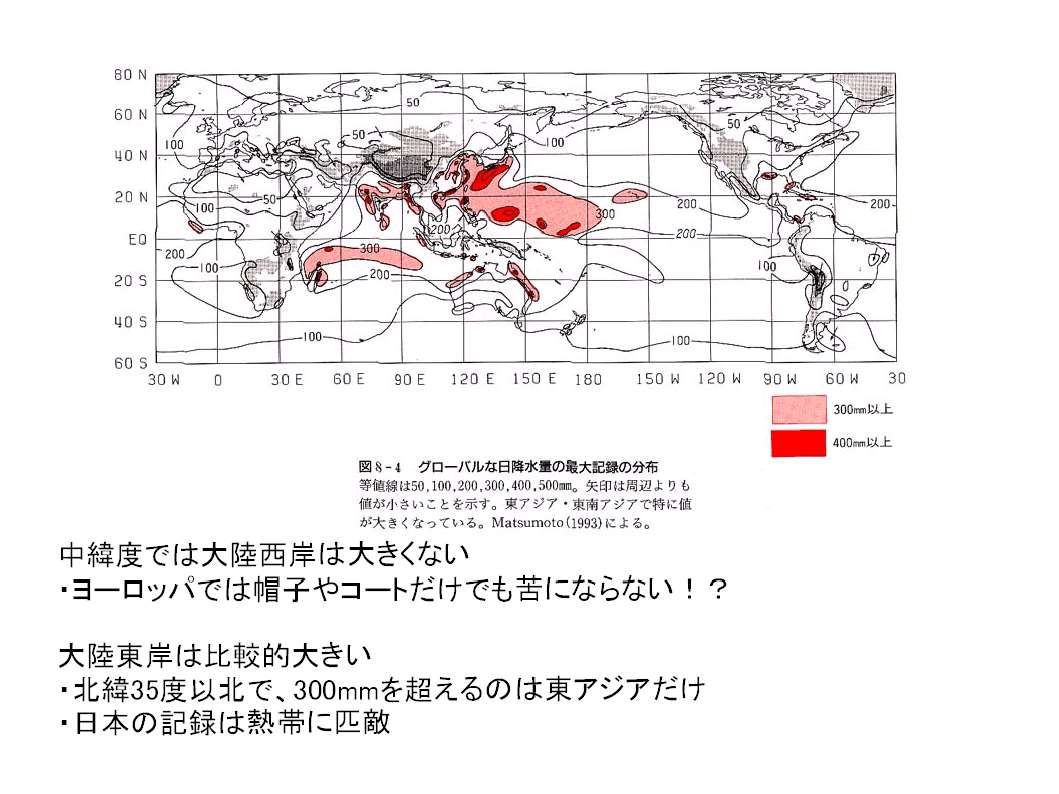

・日本の気候の特徴はなにか、それは世界の中ではどうなのか。

・特に、同じ緯度で比較すると気が付くことがたくさんあるでしょう。

・日本の常識は、世界でも常識というわけではありません。

・なお、雨と雪を含むときは降水量を使います。雨だけだったら降雨量。

・でも、雨は雨季にだけ降ります。南西モンスーンが山地にぶつかり、地形性の降雨をもたらします。

・その水は下流のバングラディシュに流れ込み、広大な湿地を形成します。

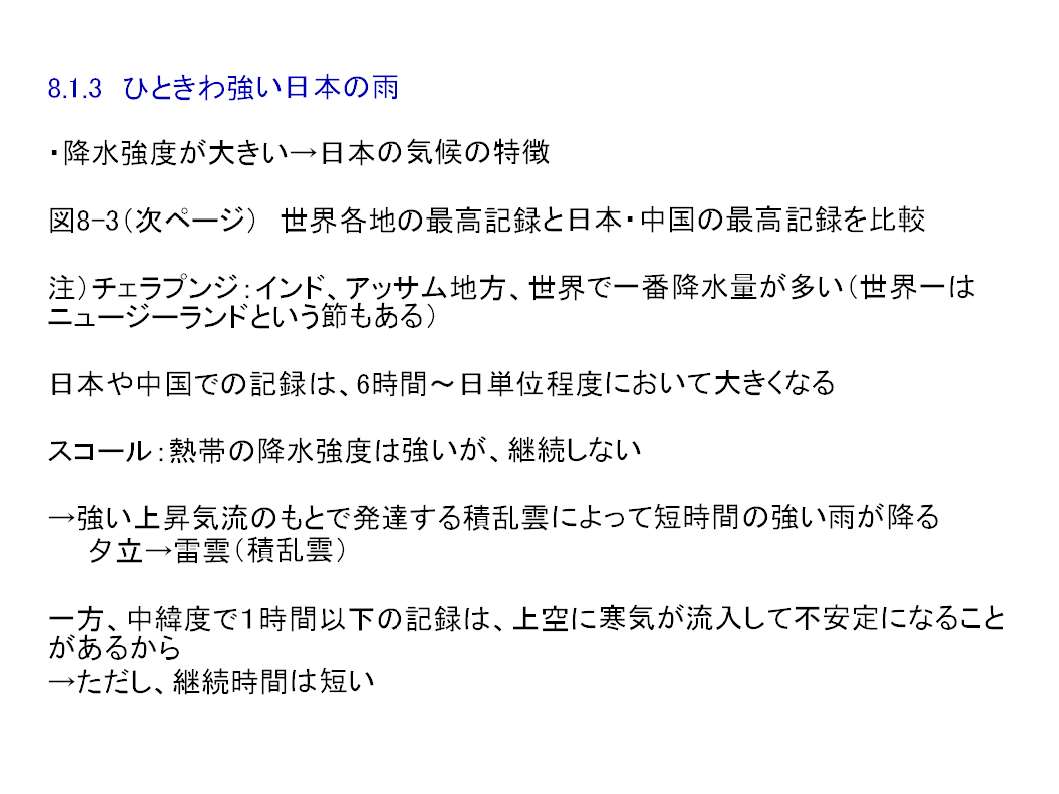

・なお、気象庁の観測所における記録はここにあります。

・このような雨が降ったときに、川の流れはどうなるか、想像してください。谷底平野はもともと川が作った地形です。豪雨の時に谷底平野は浸水することを、どのように諒解し、その場所(ふるさと)で暮らすか。

・人は決して科学的な合理性に基づいて暮らしを営んでいるわけではありません。諒解し、備え、助け合うことができるか。そのことを昨今の水害は問うているのだと思います。

・それは、アジアモンスーンがもたらしたと言って良いでしょう。

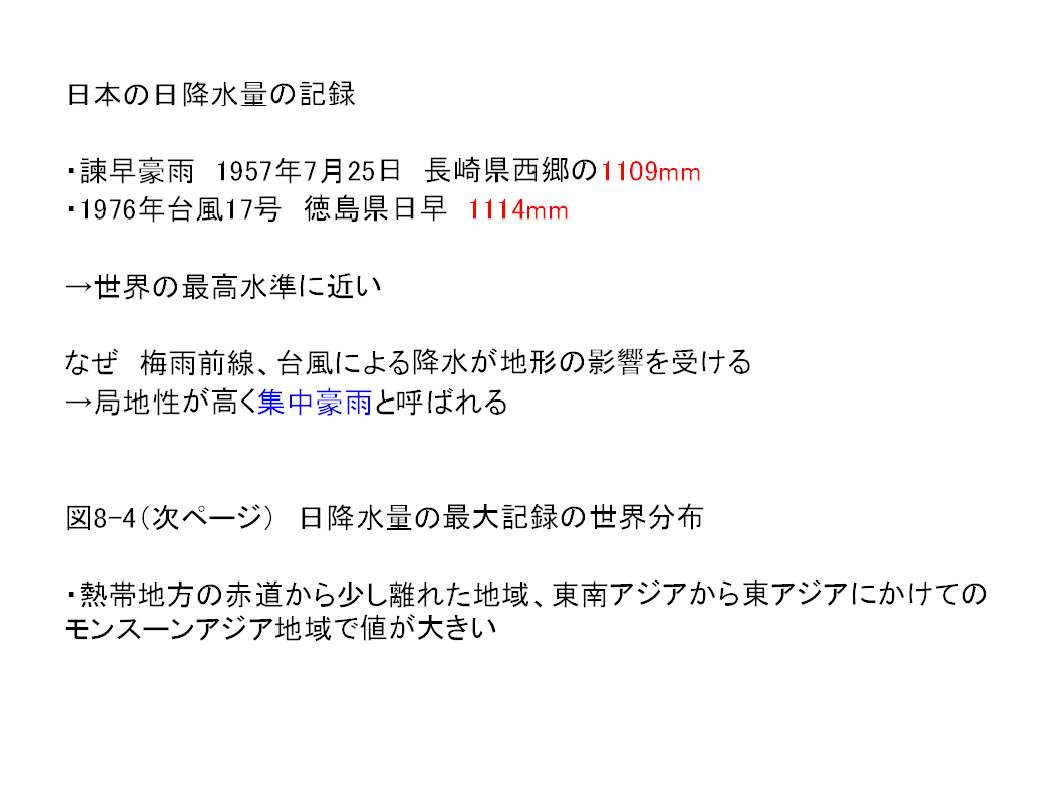

・もう一つの降水強度が大きい場所が太平洋西部の海域です。この領域における気象現象が日本の気象にも大きな影響を及ぼします。

・この領域は海水温度が高い領域でもあり、台風の発生、エルニーニョ現象を通じて日本に影響を及ぼします。

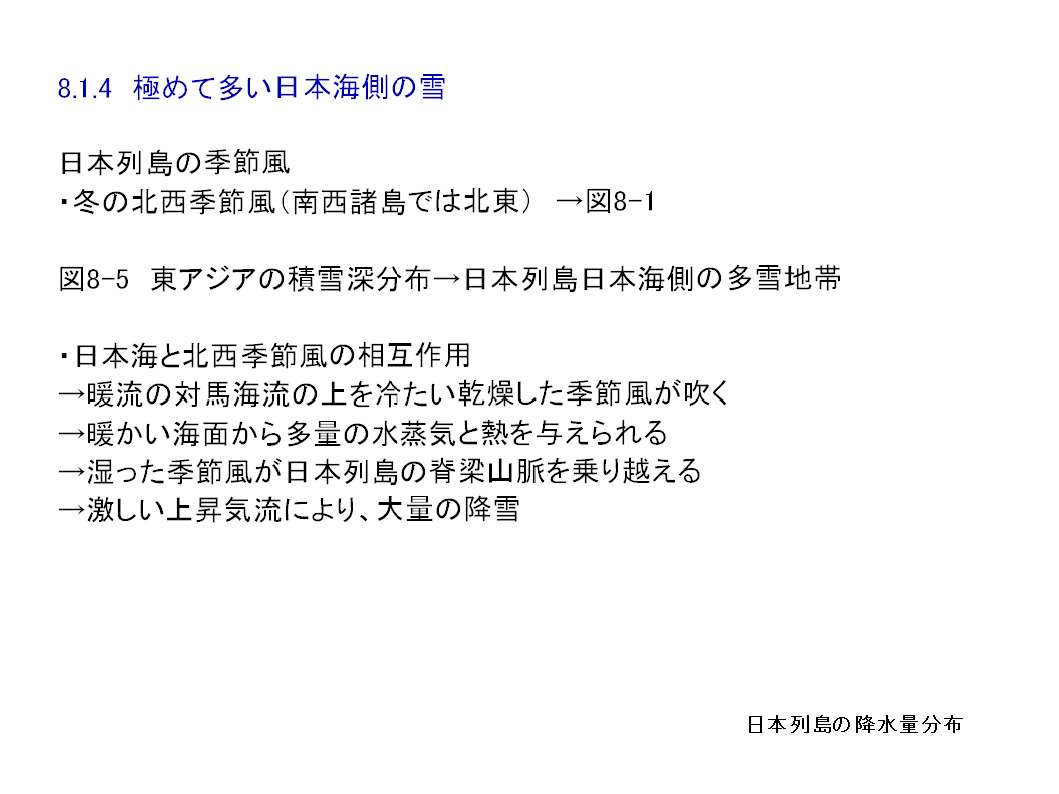

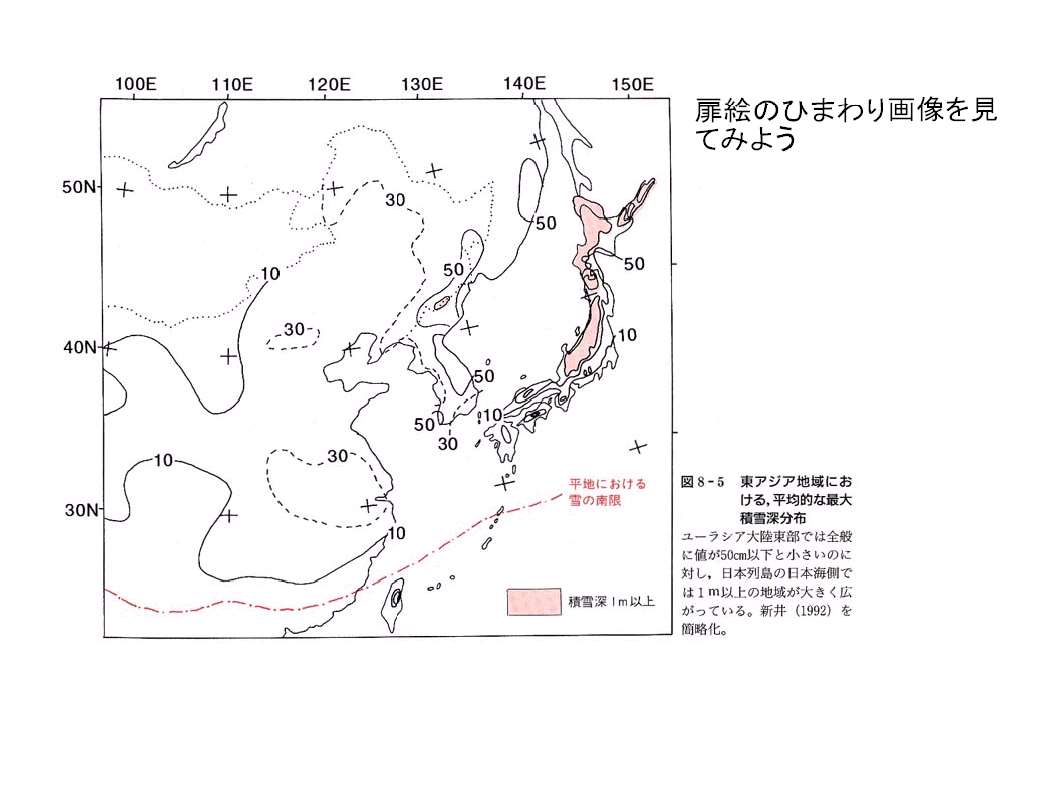

・それは、極寒のシベリア高気圧から噴き出す冬の北西季節風が、対馬海流の流れる温かい日本海の上を通過するから。

・季節風と海水温の温度差は数十度に達し、大量の水蒸気が空気に与えられます。

・それが脊梁山脈を乗り越えると、大量の積雪と、風下側の乾燥を産み出す。

・ということは、日本海が縮小していた氷期の日本列島の積雪はどんな状況だったのか。

・モンゴルを見ると南縁を10cmの等高線が走っています。何となく冬は雪に覆われている印象のあるモンゴルですが、実はたいしたことはない。しかし、時たま大量の積雪があると、家畜が雪の下の草を食べることができなくなり、大量死が起こります。これをゾドと現地では読んでいます。

・それは大量の積雪がある、すなわち水の供給があることが一因となっています。

・風下側斜面で雪が吹き寄せられる場所では数10mの積雪深も稀ではありません。夏季になっても万年雪として残る場所もたくさんあります。

・日本アルプスでは越年する雪田がGPS測量によって動いているものがあることがわかりました。ミニ氷河の発見です。

・千葉に住んでいると冬の晴天は良いものだとしみじみ思います。でも北陸出身の友人は、冬はどんよりしていないといやだ、と言います。ふるさとの気候は身体に染みついているようです。

・脊梁山脈の標高が低い地域では、太平洋側でも筋雲が流れ出しているのが見えます。

・広島、福島で短い時間の間に晴天と雪雲が交互に入れ替わるのを経験したことがあります。

・関ヶ原周辺も高い山がないため、時々大量の積雪があり、新幹線が遅れることもあります。

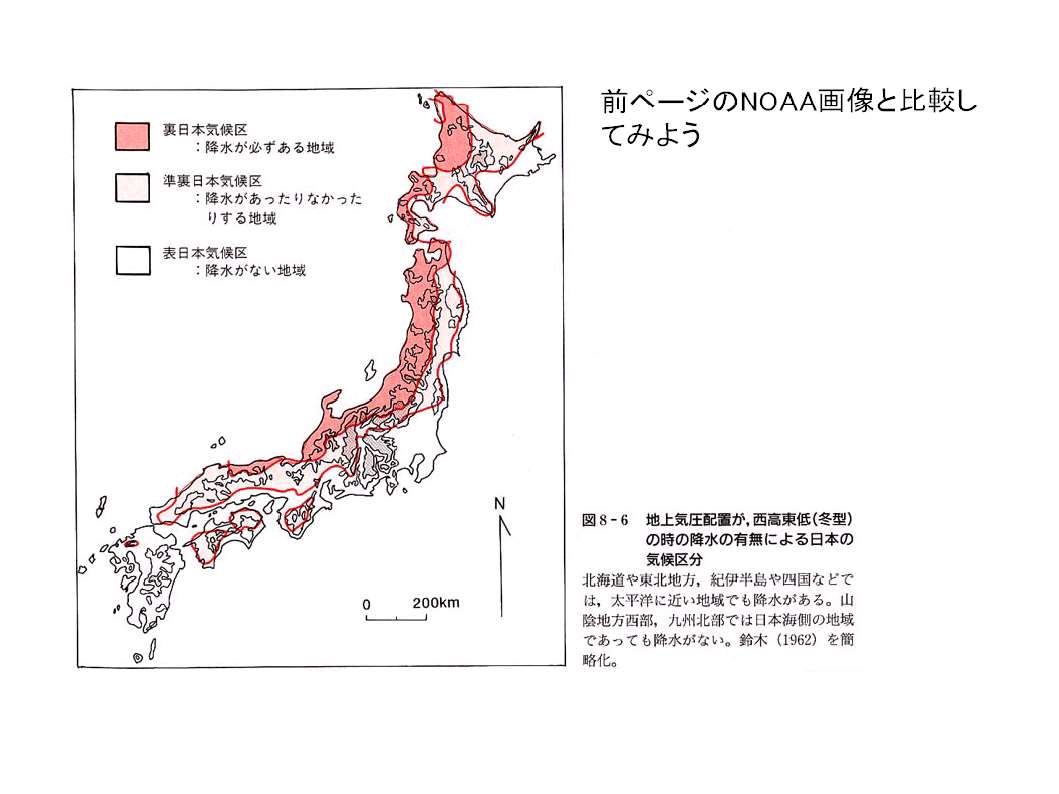

・地方を旅したことがある方だったら、この図の区分は感覚的にぴったりだと感じるでしょう。この区分で、様々な習慣や伝統、食べ物などが説明できるかも知れません。

・なお、引用が1962年の論文ですので、裏日本、表日本という表記を使っていますが、ご容赦ください。

・当たり前だと思っていたことが、実は恵みだったということに気が付くと、人生が変わるような気もします。

・気象災害には風水害がありますが、風水に伴い発生する土砂災害も多くの命や財産を奪っています。

・ただし、災害を引き起こす自然現象であるハザード(豪雨、大風、洪水、等)は、自然の営みでもあります。

・自然の営みの場に、人がどう関わるかによって、自然現象が災害になるかどうかが決まります。

・自然とのつきあい方を考えること、それが防災や減災につながります。

・災害の記憶を持続させることは、防災、減災のための作法でもあります。

・その2週間後の模様がこの空中写真に記録されています。

・台風が伊勢湾の西側を通ったため、風速が強く、高潮が発生しました。当時は高度経済成長が始まったばかりで、沿岸の貯木場には大量の材木が浮かんでいました。それが高潮とともに圧倒的な破壊力をもって市街地を襲いました。

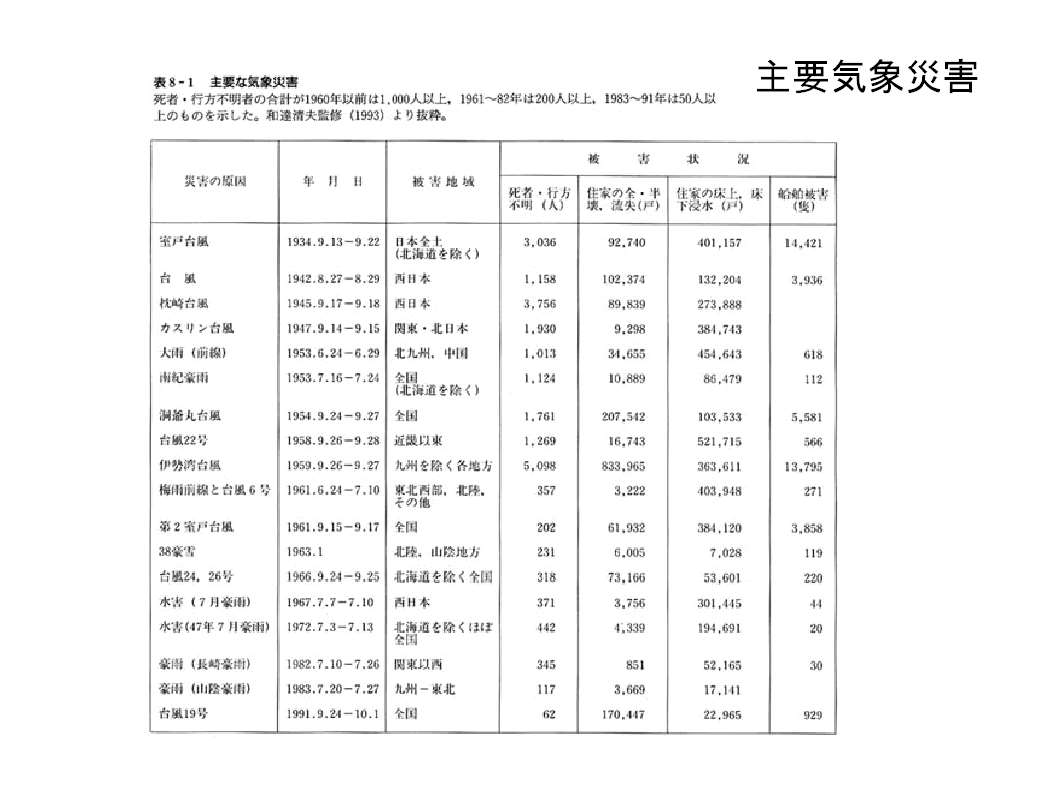

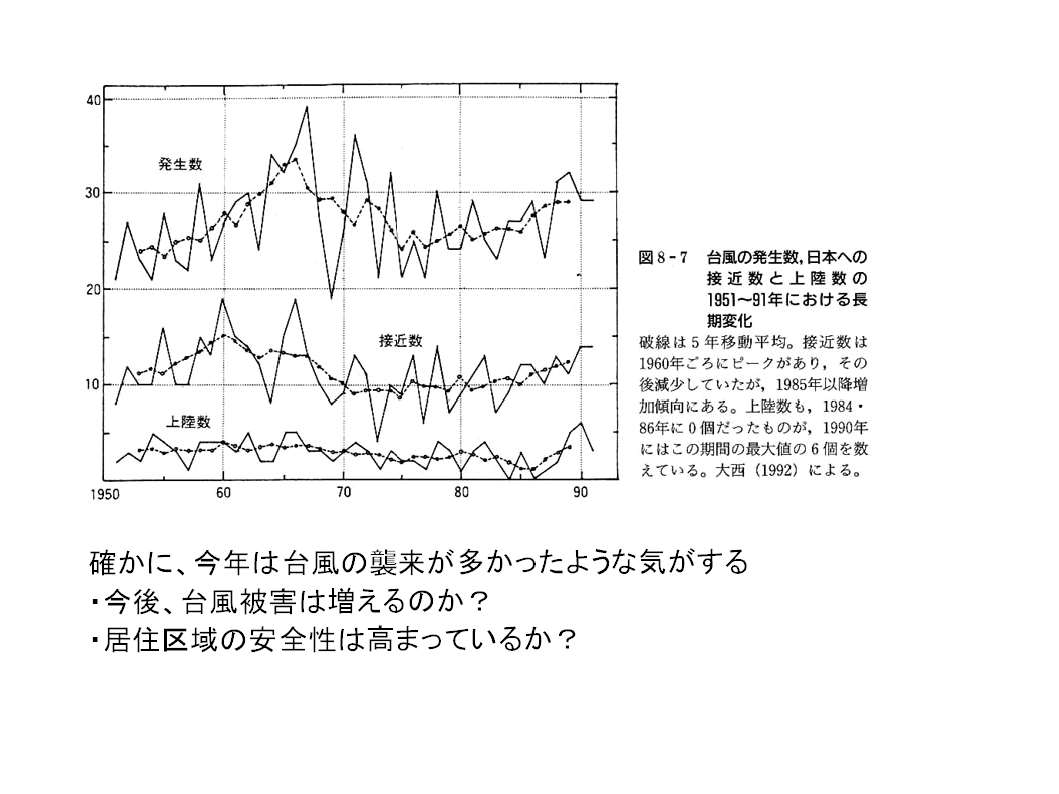

・伊勢湾台風以降、死者・行方不明者は減っているように見えます。それは、ダムや堤防といった治水施設が整備されたこと、台風の襲来が少なかったことが理由として考えられます。

・次の多くの死者・行方不明者を出した災害は1995年の阪神大震災でした。その後は、東日本大震災があることは言うまでもありません。

・台風の少ない時期に油断すると、どうなるか。油断しないように台風に備えたいものです。

・ダムや堤防を造って安心して川の側に住むと、稀に起こる大水害の時に浸水してしまうかも知れません。どうしたらよいか。

・人の一生は100年と言っても短いもの。住んでいる土地は懐かしいふるさとになります。水害が起きるから住むなといわれても、諒解は簡単ではありません。

・人と自然のつきあい方を数十年あるいは世代を超える時間の長さで考え、時には被災しても諒解し、ふるさとで暮らし続けることができる社会だったらよいなと思います。

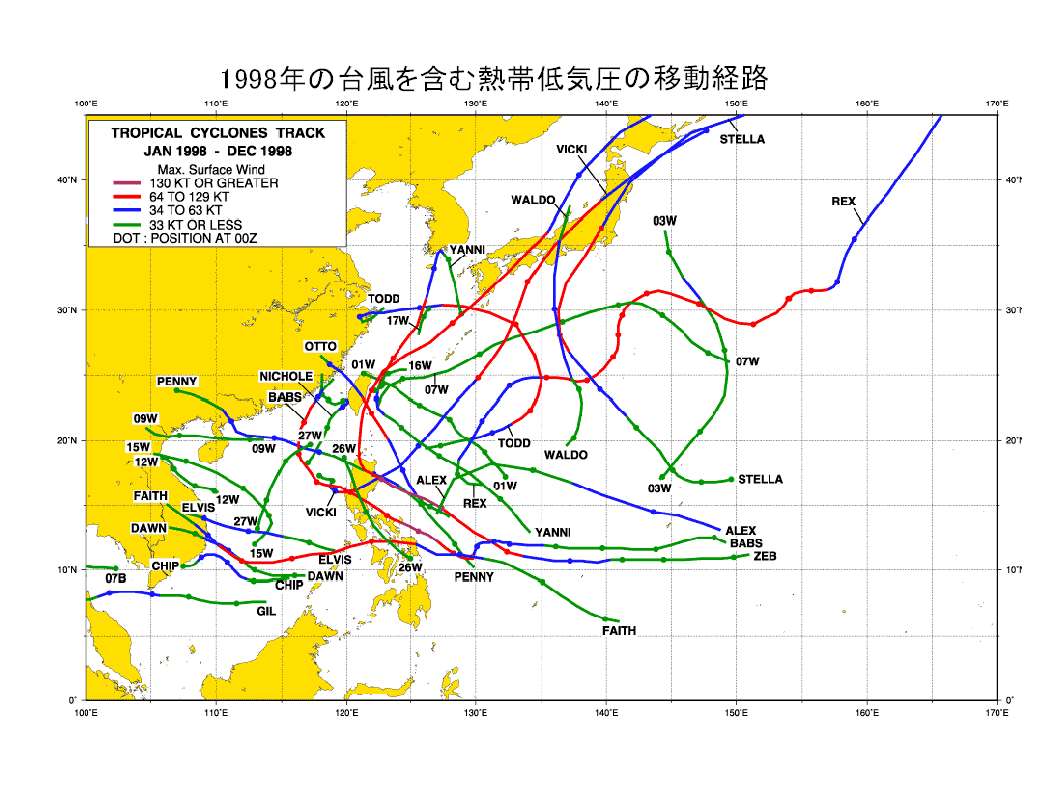

・日本の中にも台風の襲来が多い地域、少ない地域があります。台風がやってきたときのダメージの大きさも異なります。防災は地域ごとに考える必要があります。

・台風の名称は国際的な規約により割り振られます。

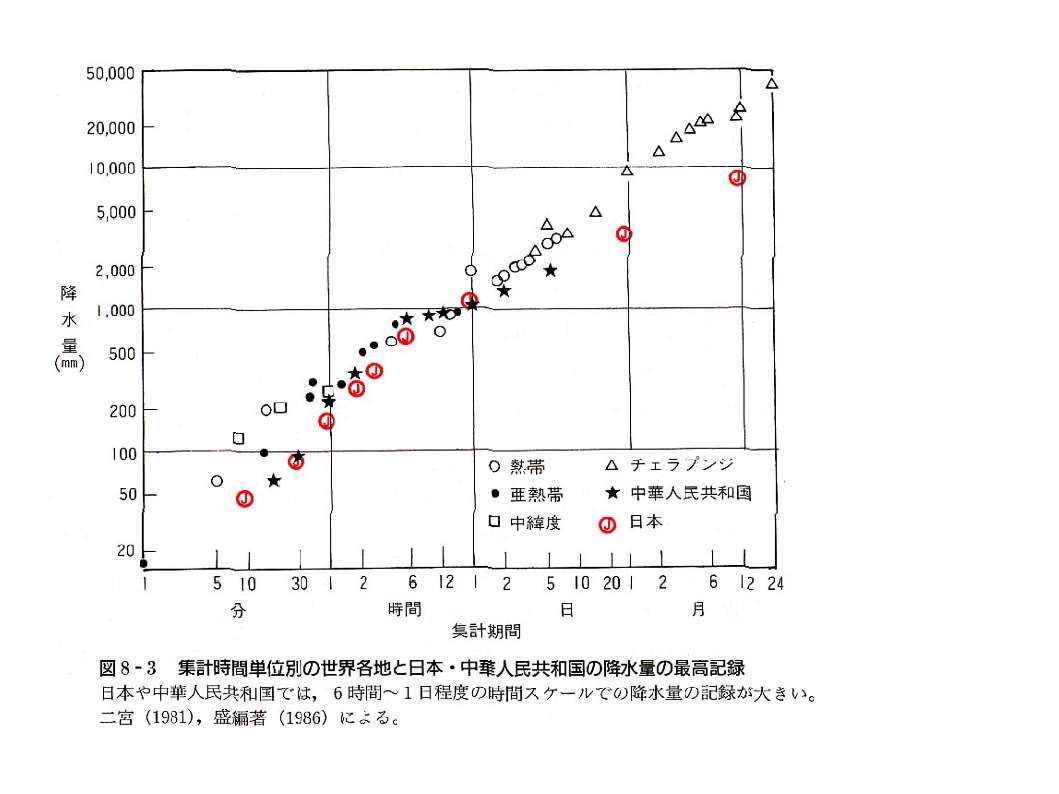

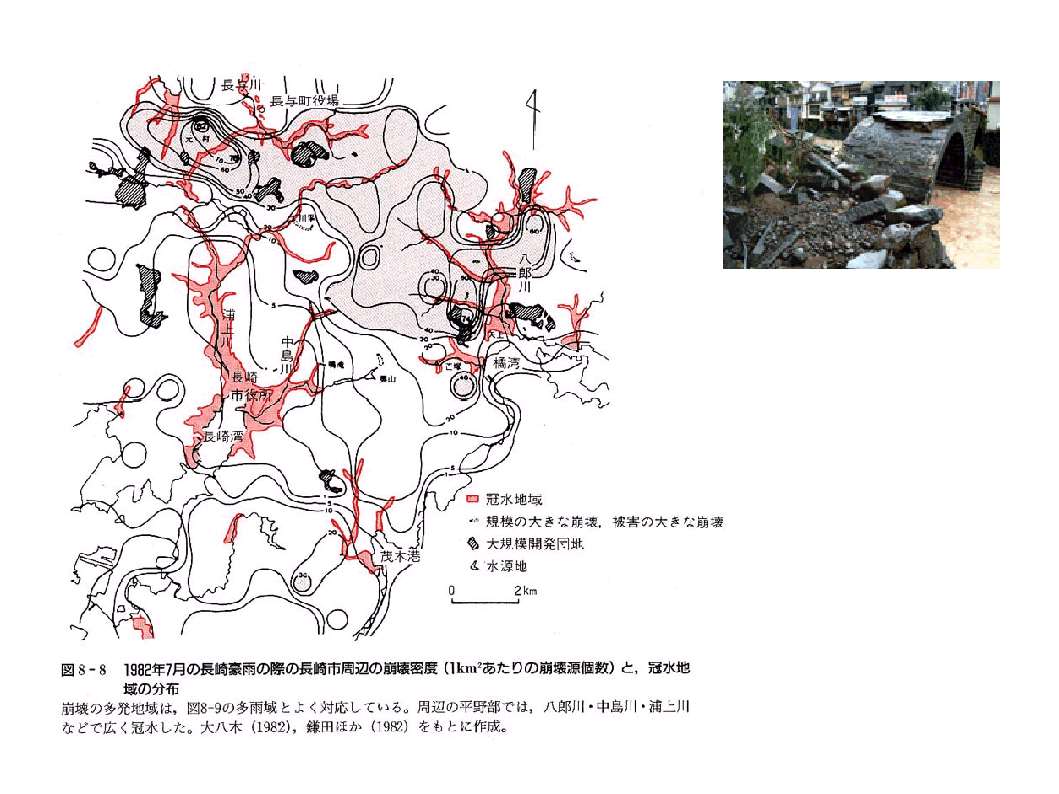

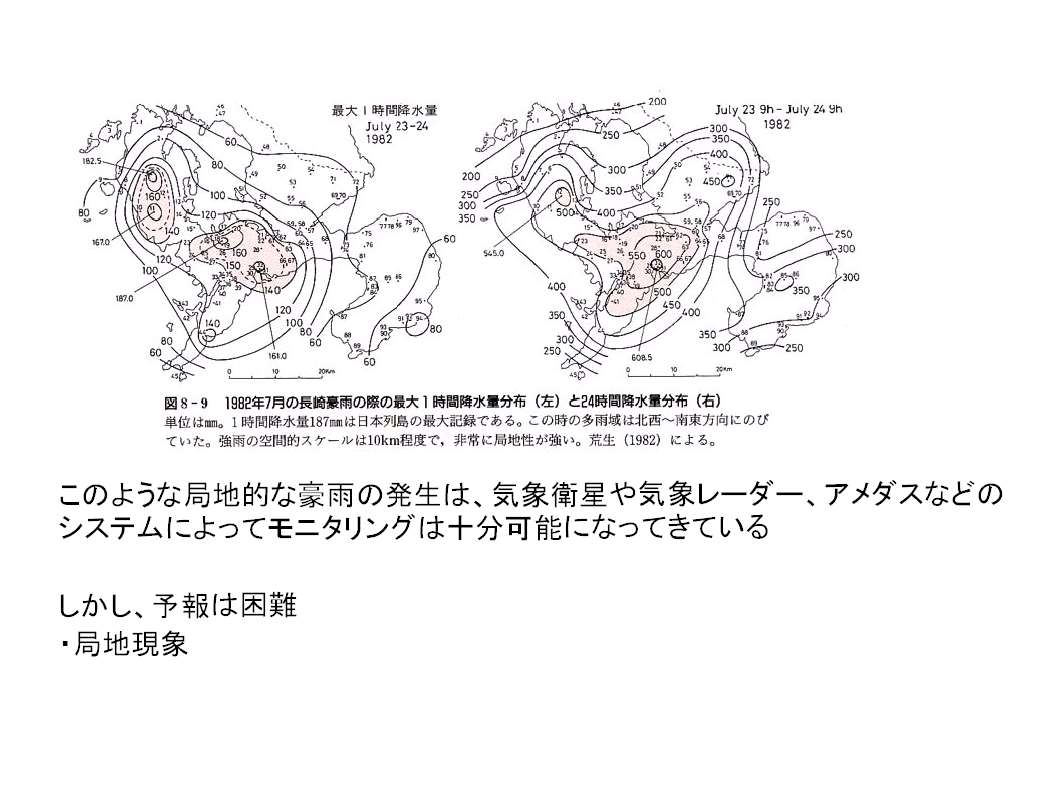

・歴史的な集中豪雨として1982年7月23日の長崎豪雨があります。

・長崎の市街がどういう特徴を持っているか、すぐに地形図を見てみましょう。また、WEBで検索してみてください。

・時間雨量100mmはとんでもない豪雨ですが、それが3時間続くという状況をなるべく想像してください。

・このような狭い範囲に短時間で多量の降水量をもたらす雨の予測は困難です。

・しかし、最近ではX-バンドレーダーの整備が進み、小さな対流セル(積雲)も観測できるようになりました。ここで全国の降水の概況をみることができます。

・図8-9右の24時間降水量でも最大値は600mmを超えています。

・このハザードは現実に発生した事象で、この下にたくさんの人の暮らしがあったこと、そして、同じ事象をあなたが経験する可能性はゼロではない、ということを心してください。

・最近は線状降水帯という用語が有名になりましたが、現象自体はもともとあったものです。北九州豪雨の朝倉市、平成26年の広島の南安佐区の豪雨、災害は繰り返し発生しています。

・また、地形を人が改変すれば土砂災害の可能性は高くなるかも知れません。例えば、斜面の基部を整形すると、斜面の支持力が損なわれるかも知れません。

・災害(disaster)は発生の場の持つ素因に、誘因が作用し、かつ人間が関われば発生します。

・土地の性質を知り、備えながら、諒解して暮らす姿勢が大切です。

・空を見て、少し先の天気を予測することを「観天望気」といいます。

・地域ごとに観天望気の智慧も異なります。地域の智慧を活かして暮らすこと、人と自然のひとつの望ましいあり方でもあります。

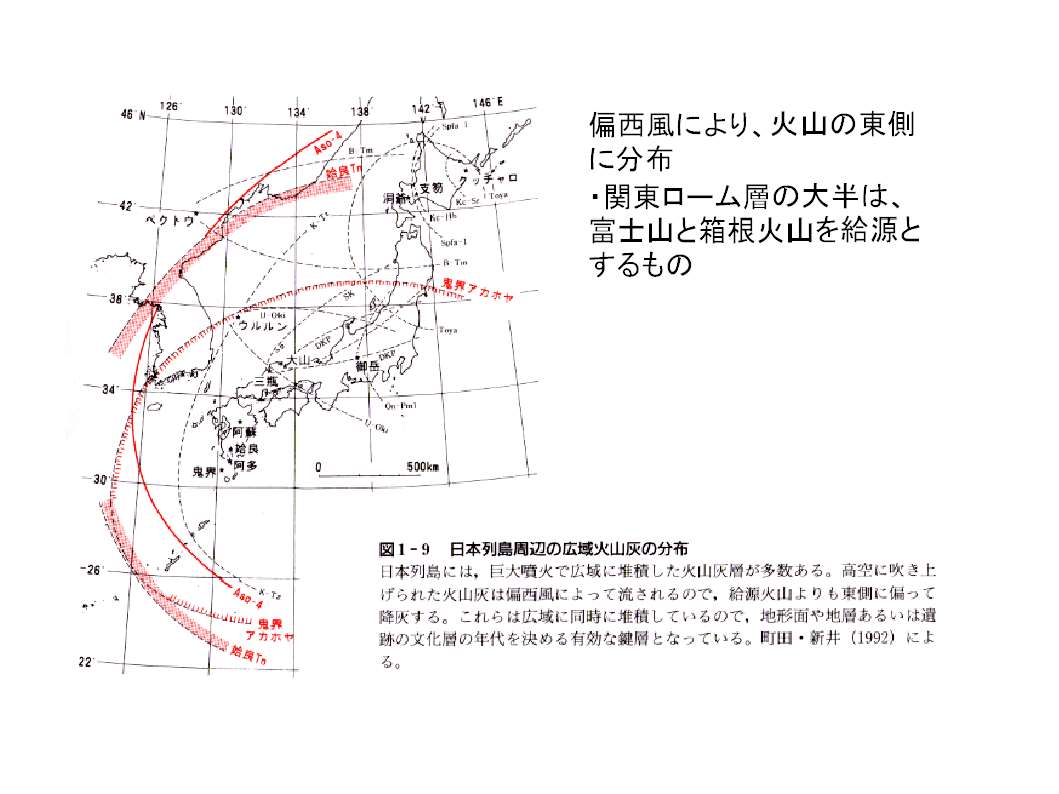

・偏西風のおかげで、火山灰は火山の東側に広く堆積します。

・これが多くの便益を産んでいることを思い出そう。

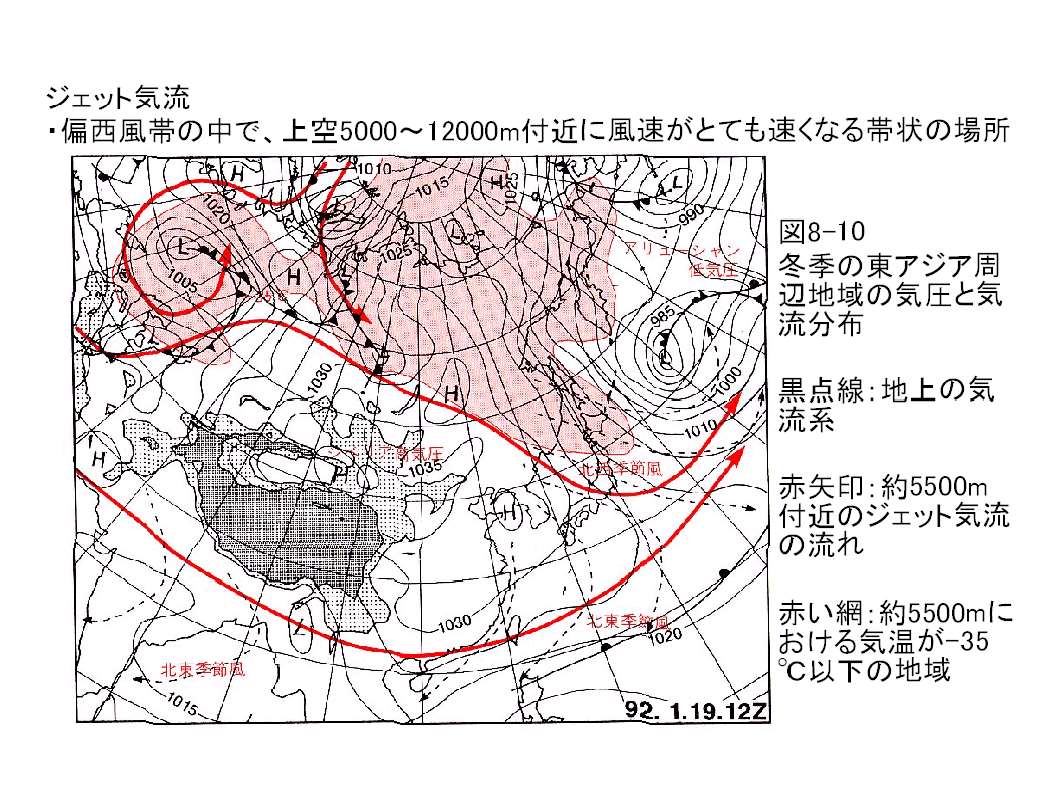

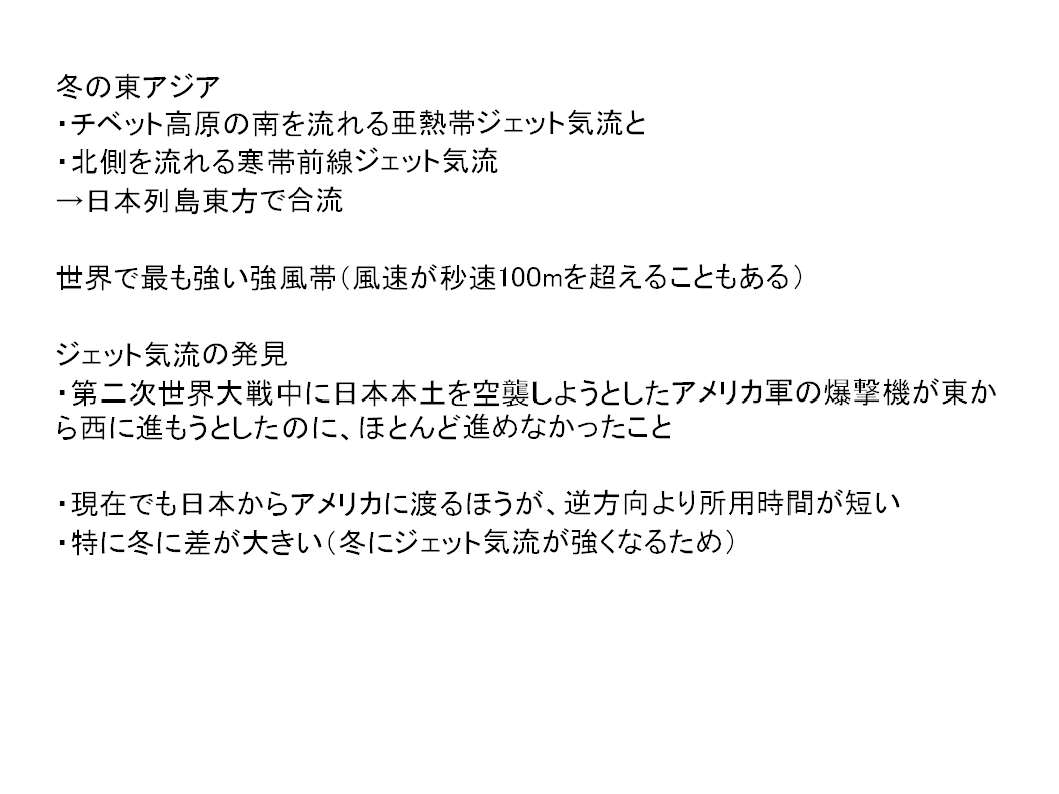

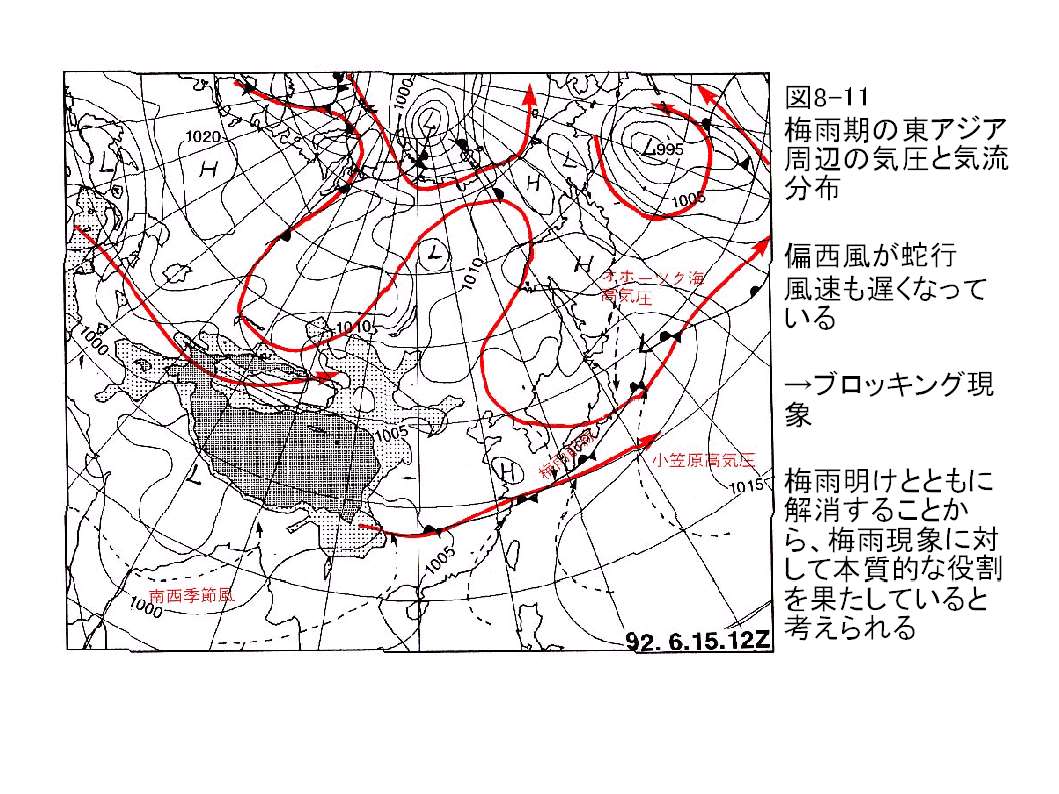

・図8-10は冬のジェット気流ですが、ユーラシア大陸南部にチベット高原という標高5000mを超える地形があるため、ジェット気流の流路は二つに分かれています。

・このジェット気流の存在が日本の気候を決めています。

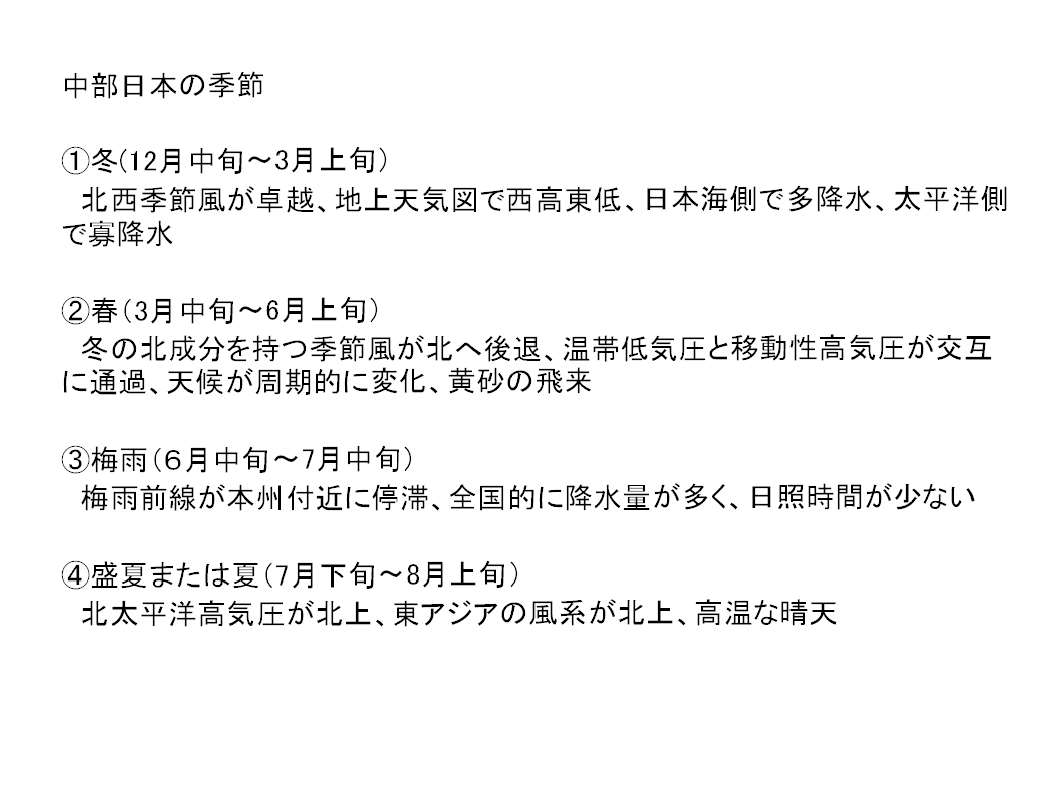

・冬はシベリア高気圧から寒冷な空気がもたらされ、夏は湿った高温の空気が海上から運ばれます。

・夏冬の間には梅雨、秋雨があり、季節変化にメリハリを付けています。

・風の流れを分断する高地、夏は太陽エネルギーを吸収し、強い対流を引き起こします。

・気候はいろいろなものが関連し合って形成されています。

・こうなると、寒かったり暑かったり、日々の気象に大きな影響を与えます。

・気候変動の時代に入っています。気候を変動させているのは人間活動という考え方が主流になってきました。

・気候変動がもたらすハザードもわがこと化して捉える必要が出てきました。