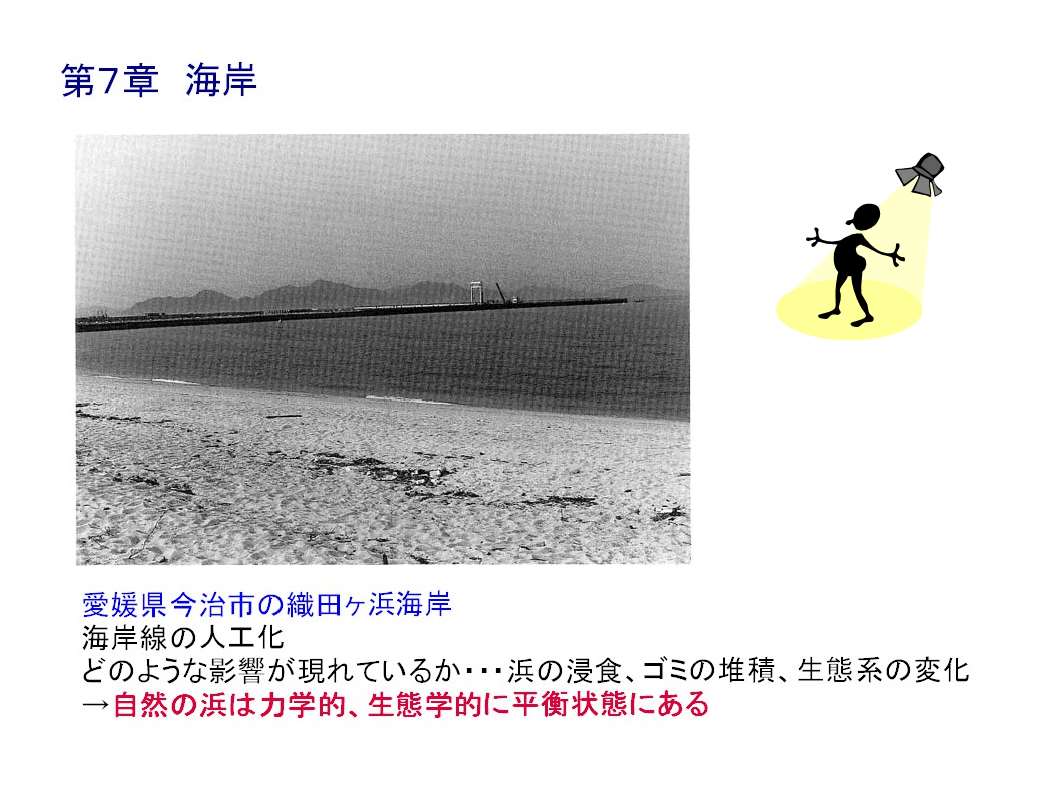

現代の海岸は人間活動によって大きくその姿を変えました。今ある海岸が自然の姿だと思っていませんか。海岸を見て、人と自然のつきあい方を考えて見ませんか。

「青ベか物語」は浦安が舞台です。浦安には当時の模様を伝える資料館があるのですが、まだ行っていません。いつか。

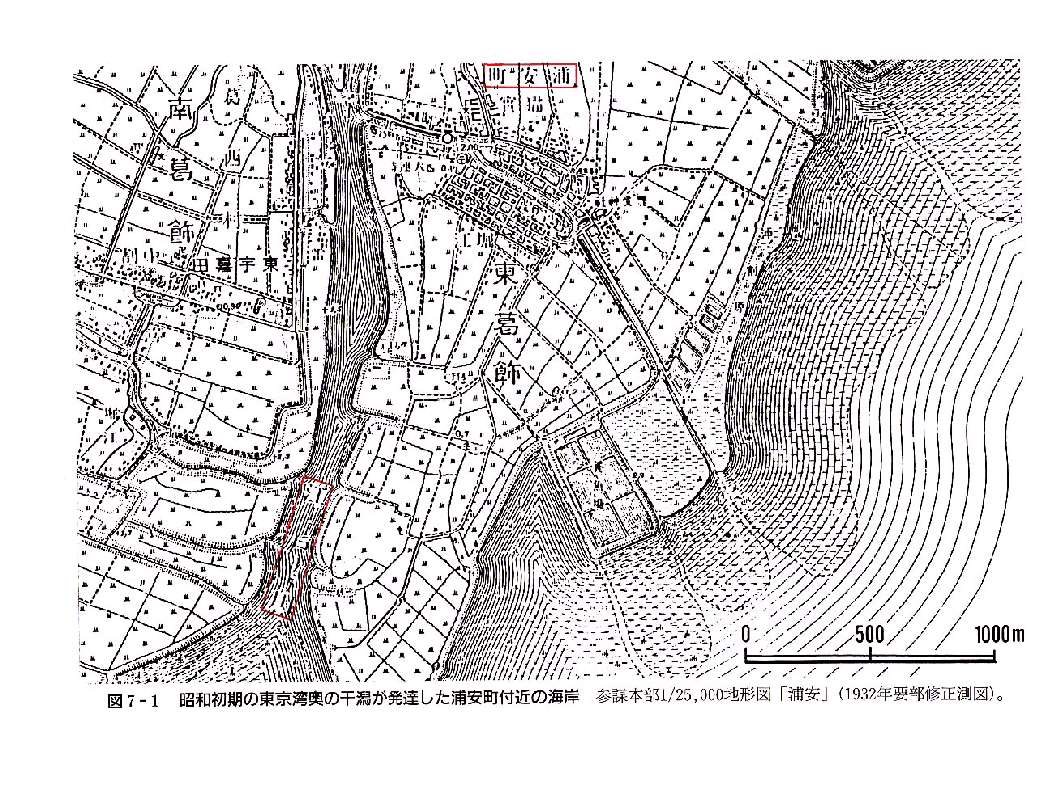

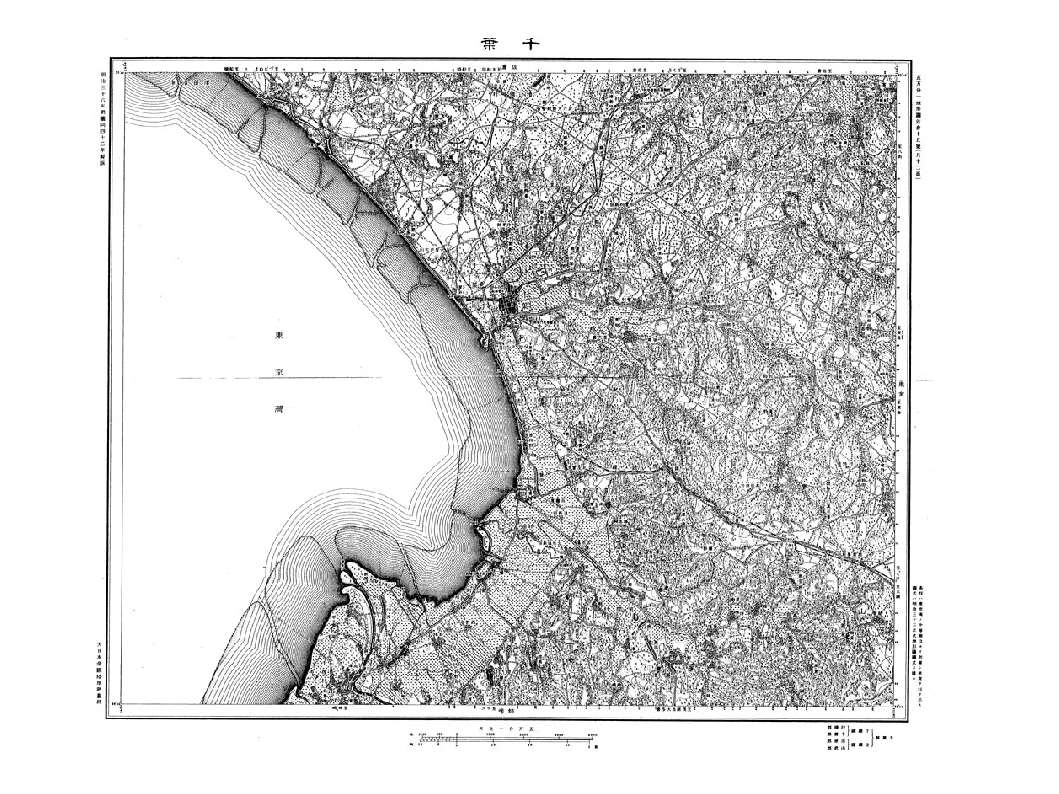

沿岸には干潟と塩田があります。当時、東京湾北岸では製塩が行われていました。市川塩浜駅に名残があります。

陸地は水田が広がっています。今の状況から想像できますか。この辺りは江戸川の三角州として形成された土地で、低地が広がっていました。

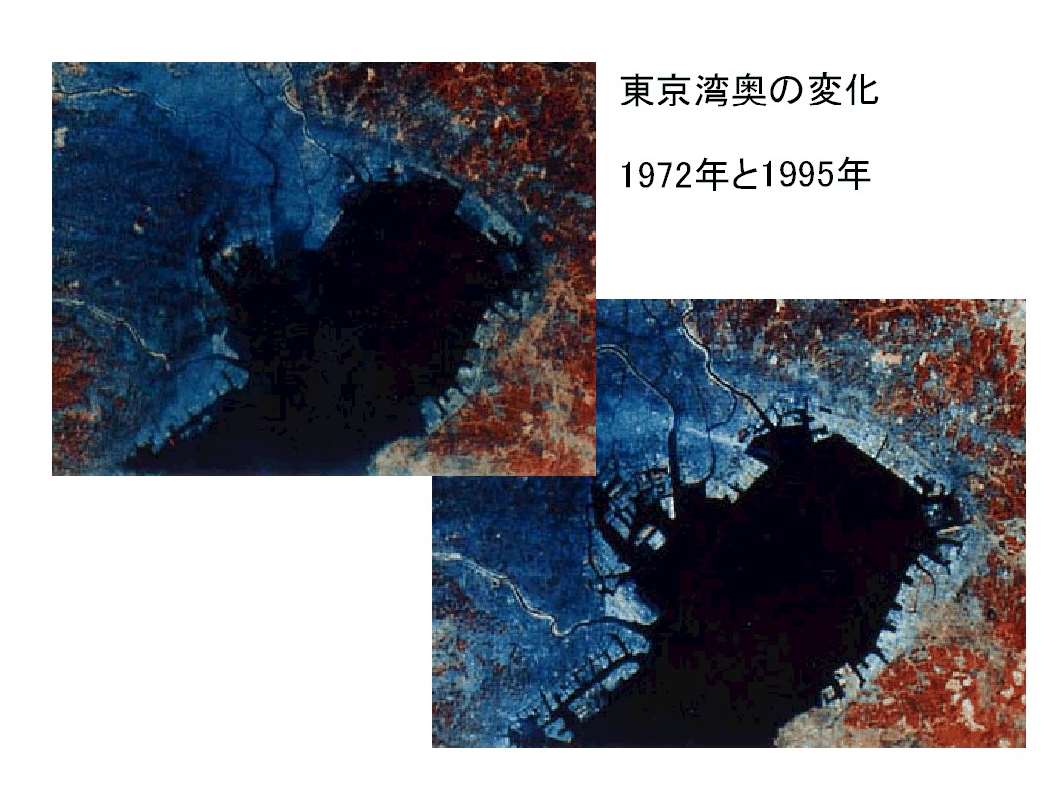

だいぶ陸地が増えています。1972年は羽田空港も小さく、西葛西の団地は干潟だったこともわかります。幕張メッセのある辺りは1972年はまだ埋め立てられていません。

千葉県の京葉工業地帯の拡大によって、市原、姉崎方面の海岸の埋め立てが進んでいます。

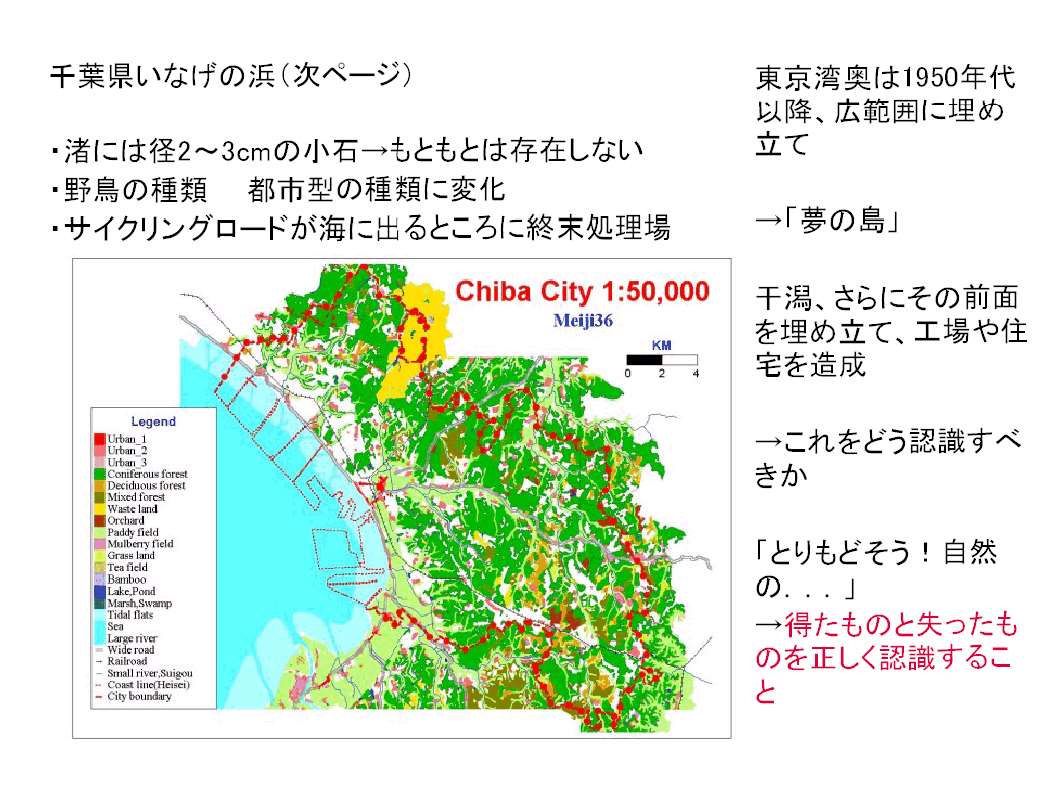

昔は東京湾に面した台地の崖を降りると海岸で、干潟が広がっていました。京成稲毛のあたりは漁師町でした。浅間神社は海をまつる神様で、昔は海の中にあった鳥居が、14号線をわたったところに残っています。

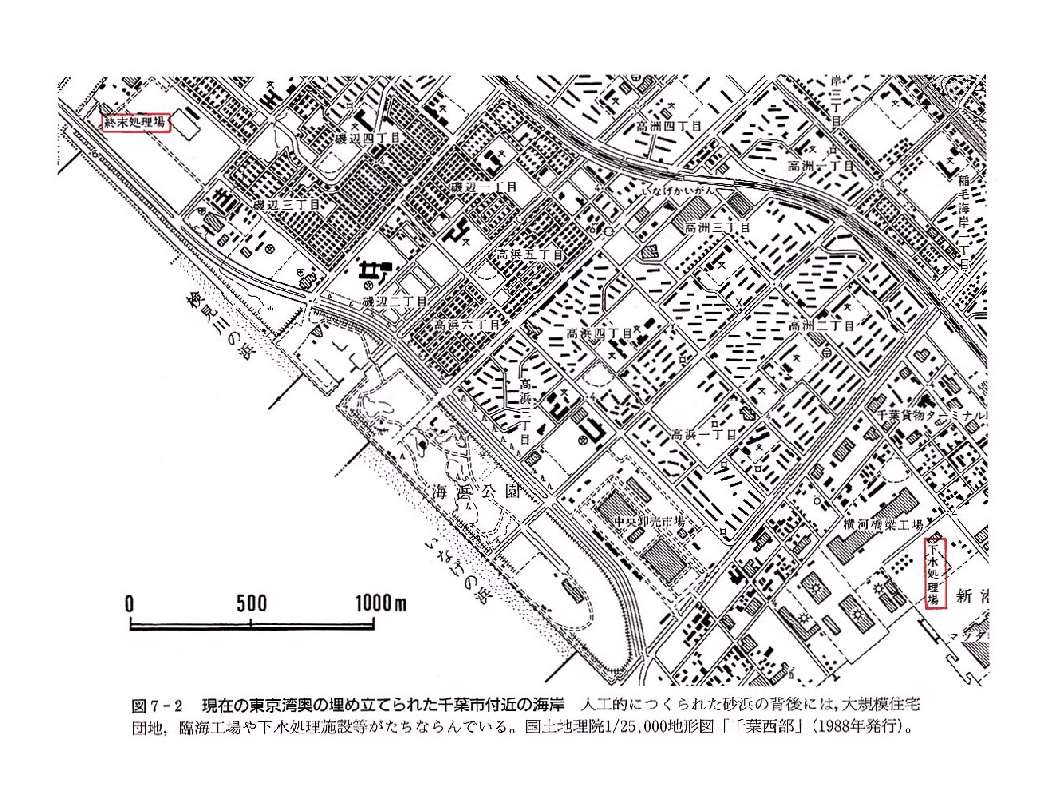

埋め立ては干潟を越えて東京湾まで行われたことがわかります。現在の京葉線はちょうど干潟の海側の境界に沿って走っています。新しい埋立地では基礎工事のコストがかかるからではないかと想像しています。

干潟ということは、地盤は砂です。だから、2011年3月11日には地盤の液状化が各所で発生しました。

終末処理場は私たちがシンクに流した水が下水道を通って集められて処理される場所です。汚水を流したその先を考えるということが環境を考えることに繋がります。下水は大きなコストをかけて浄化した後、東京湾に流されます。

検見川の浜、いなげの浜がありますが、これは人工海岸です。わざわざ砂を運んできて造成されました。自然にできた海岸ではないので砂が侵食されます。だから、突堤や半円状の堤防を作って砂を守っています。

東京湾の干満の差は2mほどで、遊んでいるとどんどん水位が上がってきた記憶があります。夏にはゴムボートを持って遊びに出かけたものでした。

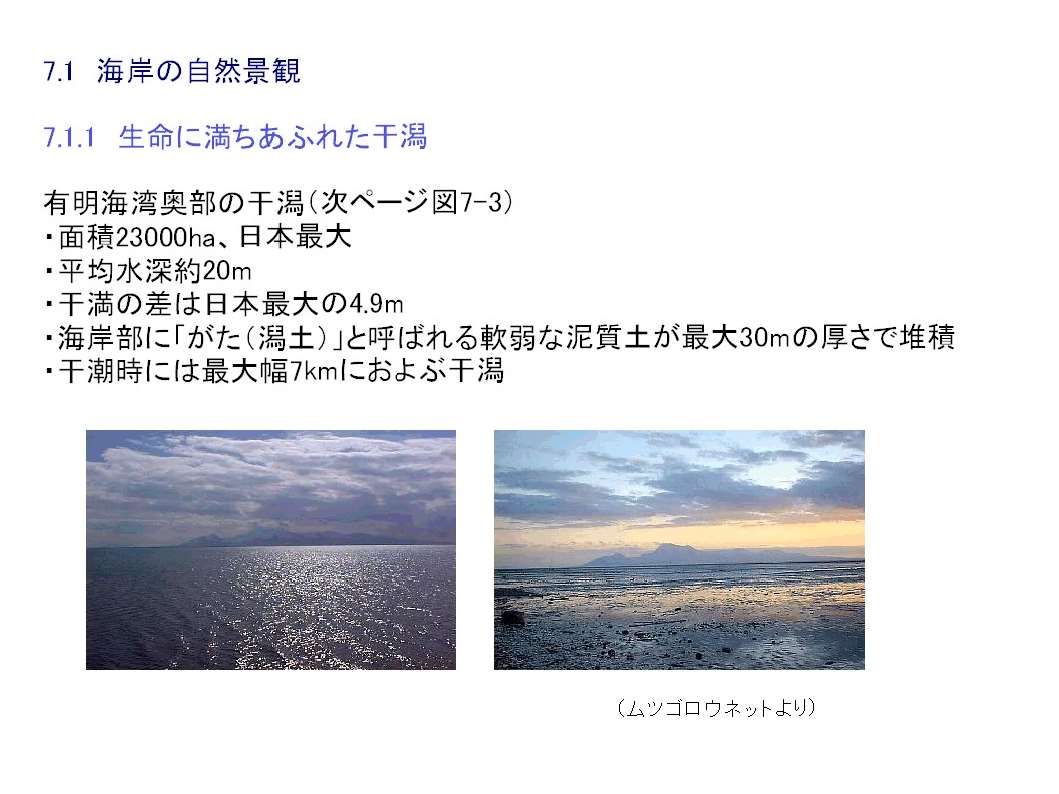

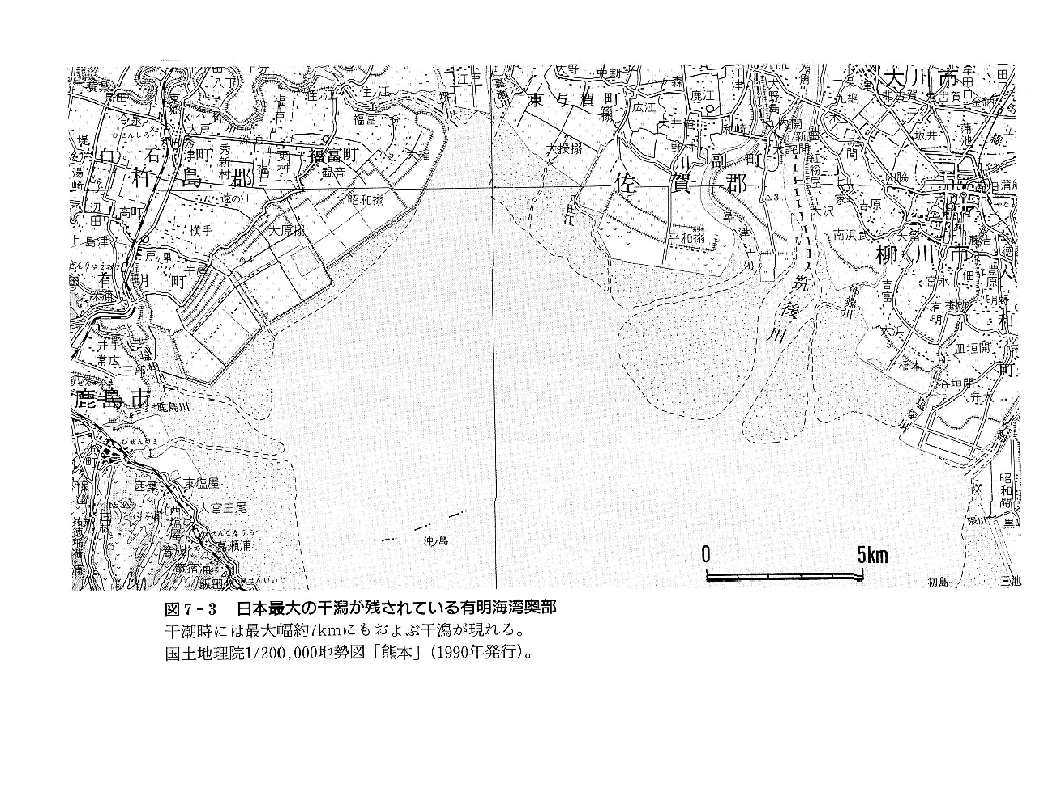

写真の向こうに雲仙普賢岳が見えます。1990年代に噴火活動が活発になり、多数の犠牲者も出ました。火山で学びましたね。

干潟の奥の陸地が矩形の区画が見えます。今昔マップでは筑後川河口周辺の明治33年測図の地形図を見ることができますが、やはり矩形のパターンが見えます。

それは近世以降の干拓地です。人が自然を改変して、生業と暮らしの場を拡大していったことを意味しています。

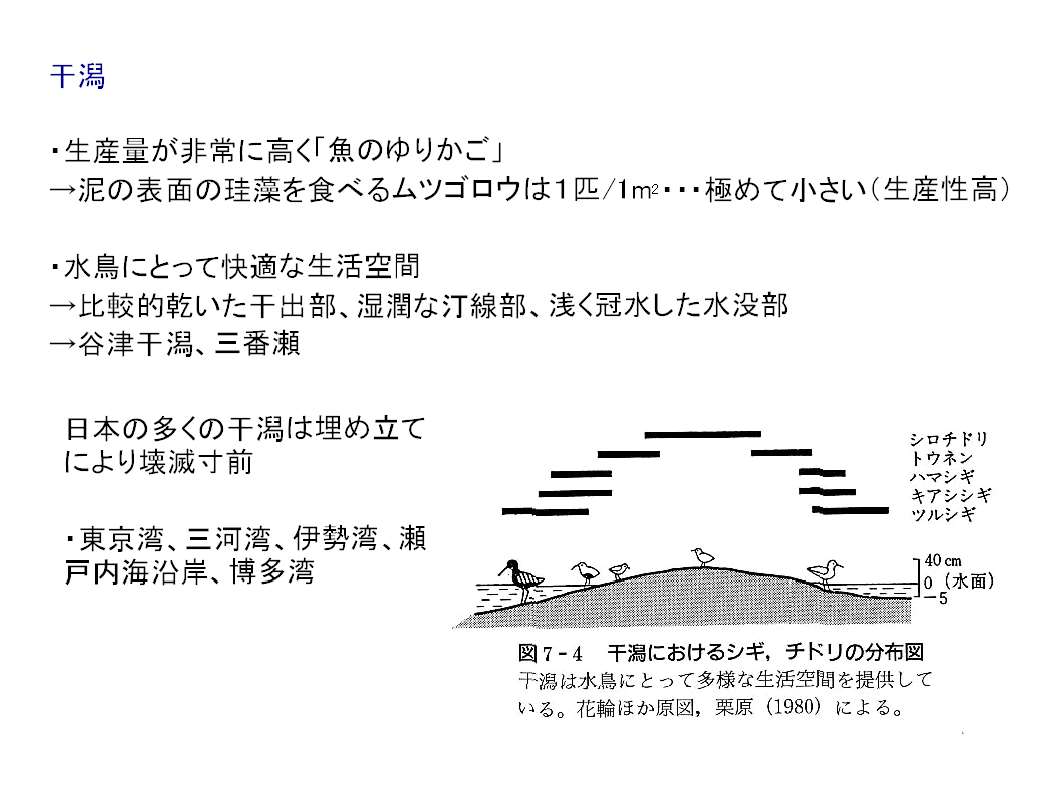

たくさんの水鳥が生息可能なのは、多層的な食物連鎖が成立しているから。たくさんの生物は水辺を浄化し、それを捕食する水鳥は栄養塩類を陸地に戻す(水辺で食べて、陸地で糞)機能も果たしていました。

谷津干潟はもともと東京湾北岸の広大な砂干潟の一部でしたが、ほとんど埋め立てられてしまいました。それでも水鳥の生息地として生態学的な機能を果たしています。

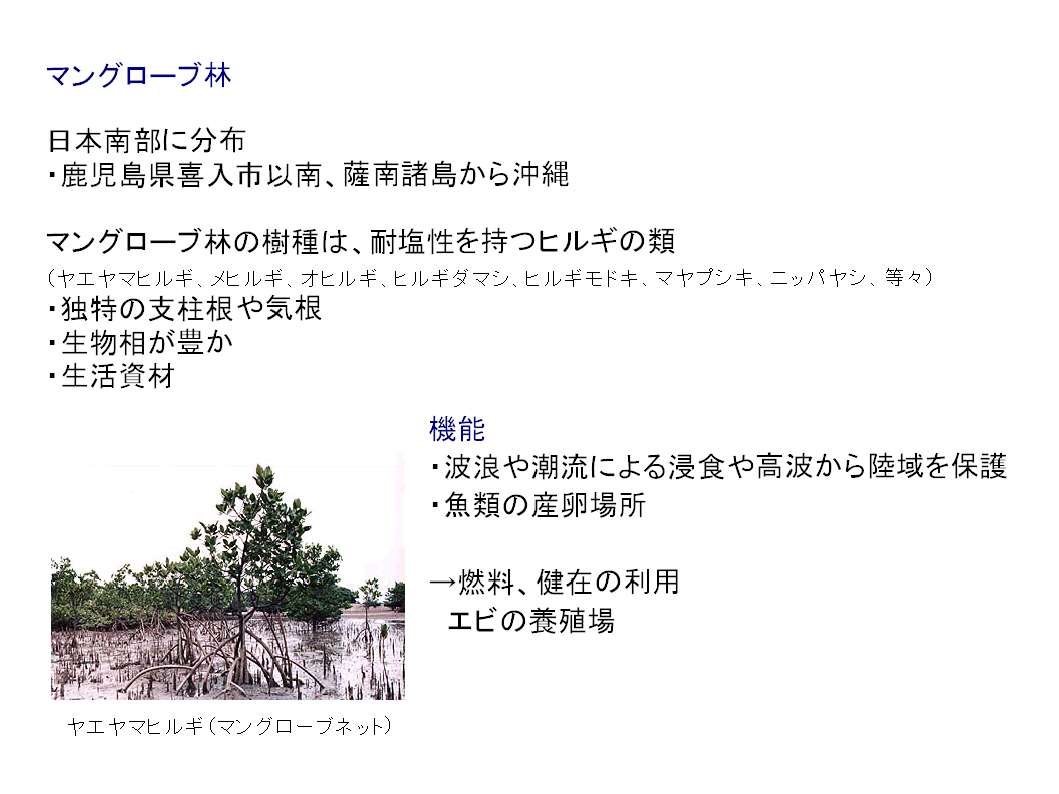

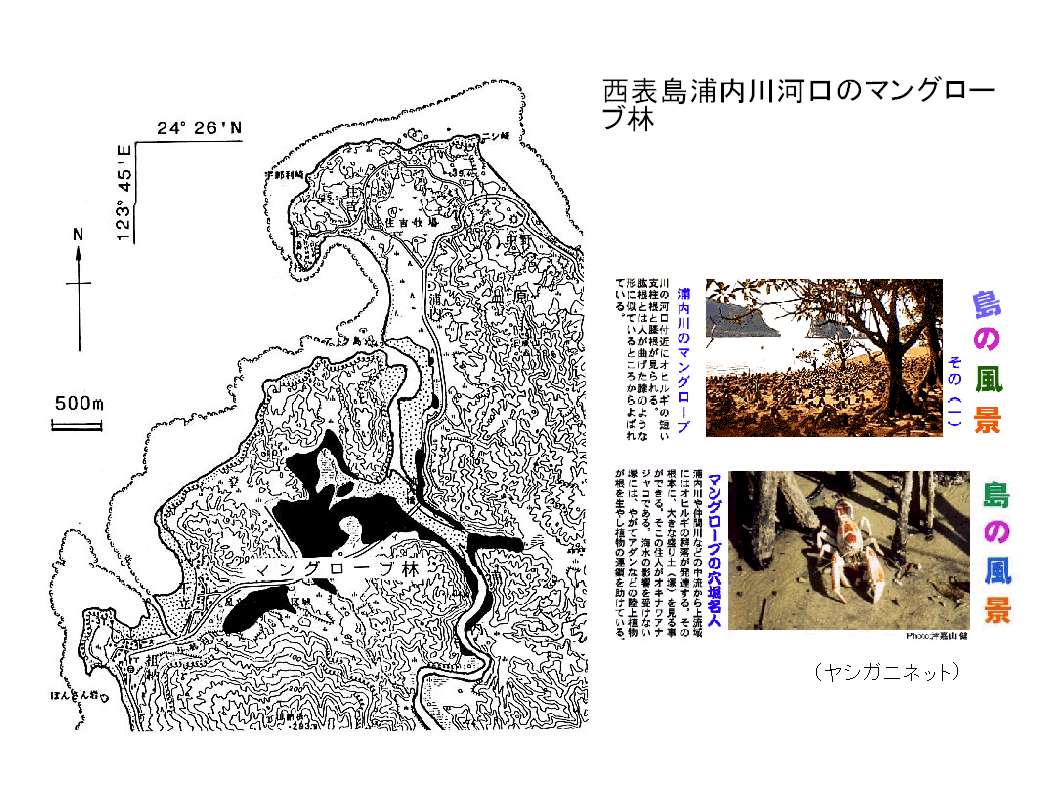

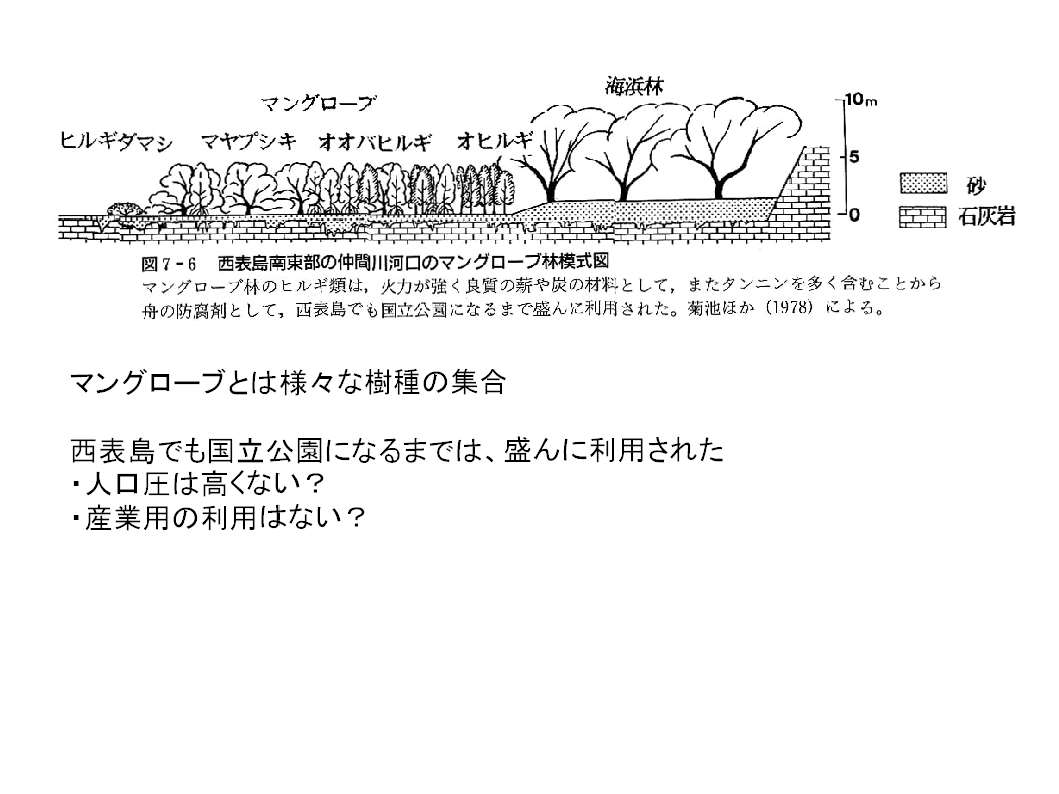

東南アジアではエビの養殖のために伐採された場所も多く、私たちもエビ食の恩恵を受けていますが、侵食、生態系の劣化、等の様々な環境問題を引き起こしています。

現在は保護されていますが、昔は燃料として利用されていました。再生する量を超えて利用すればマングローブ林は衰退しますが、人口の少ない時代は里山としても機能していました。

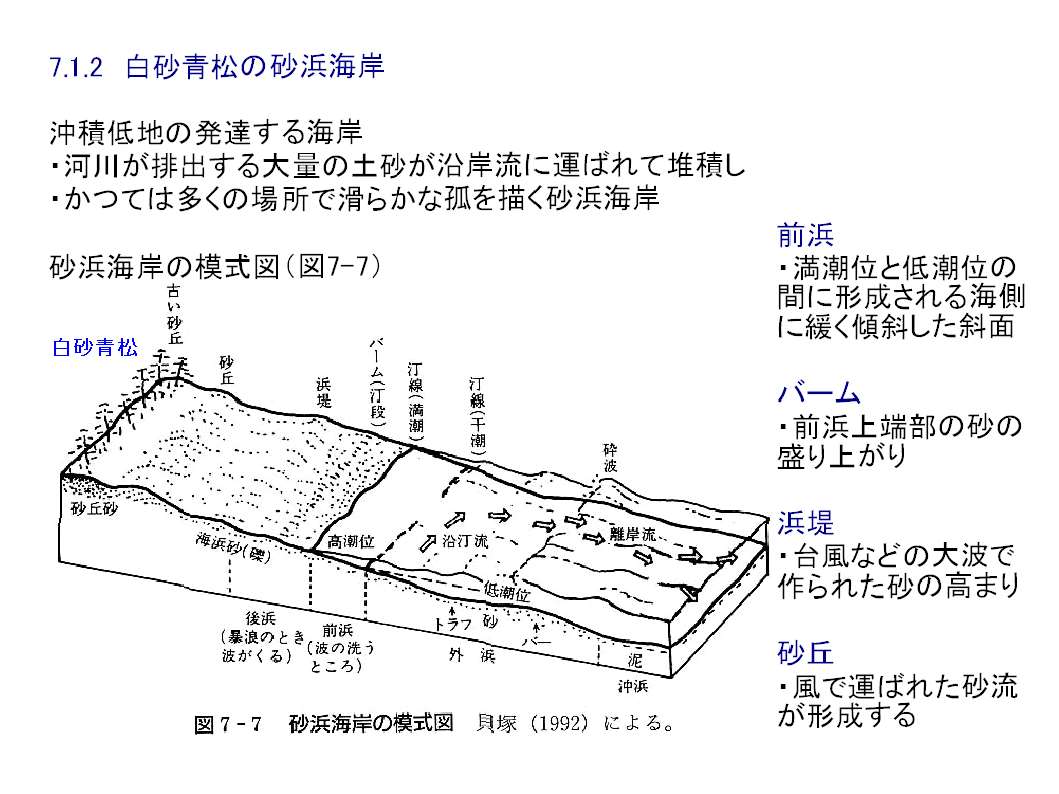

そこは砕波、すなわち波が砕ける位置です。運ばれてきた砂が堆積し、バーを形成します。

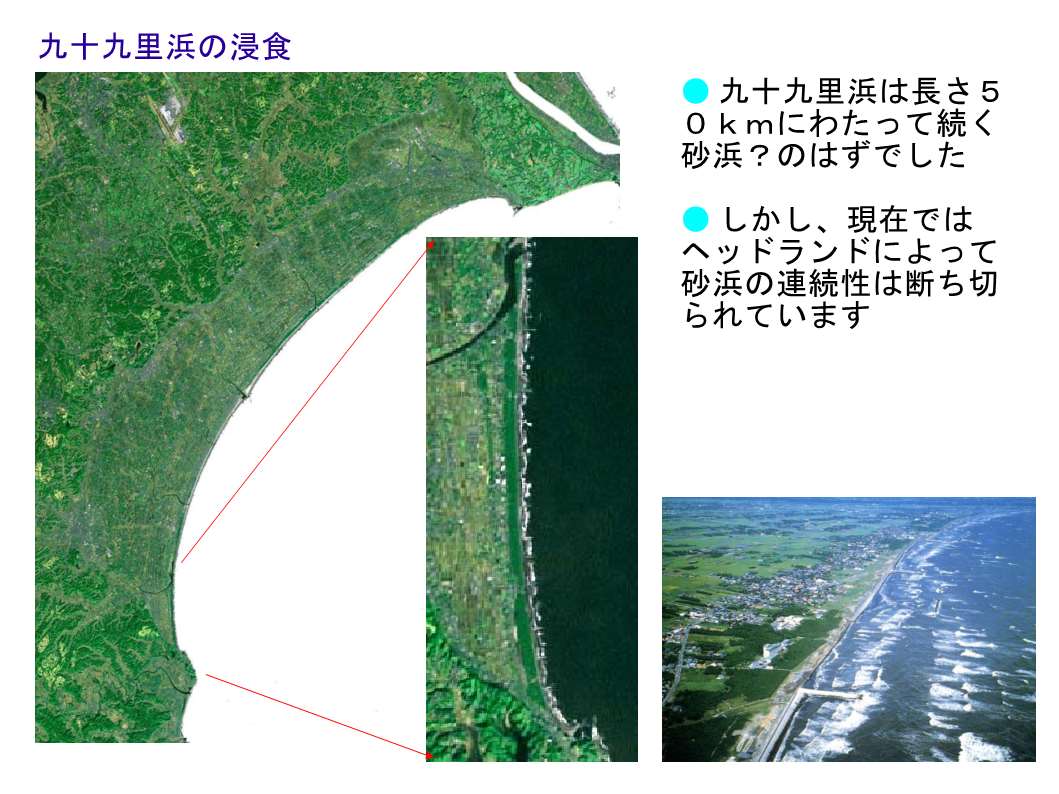

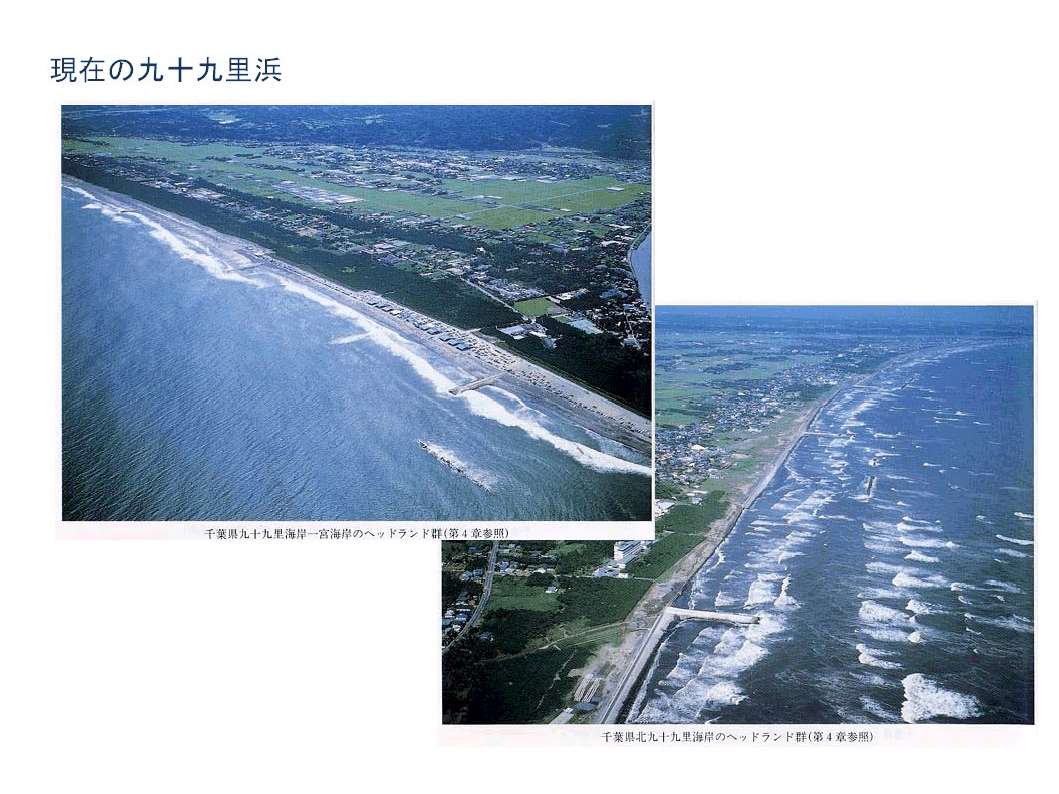

特に、海岸の北側と南側で侵食が激しく、コンクリート護岸やテトラポッドが目立つ人工海岸になっています。

そのため、ヘッドランド(人工岬)、離岸堤(沖合に海岸に平行に設置された短い堤防)が建設されました。

右下の写真(次ページにもあります)の中でヘッドランドと離岸堤を探してください。ヘッドランドの間、離岸堤の海岸側には砂が堆積しやすくなります。ただし、この場所(一宮付近)では失敗しているようです。

現在の海岸の姿が自然の海岸だと思わないように。コンクリート堤防や離岸堤を前にして、海岸はいいなあ、と思うのはどうだろうか。

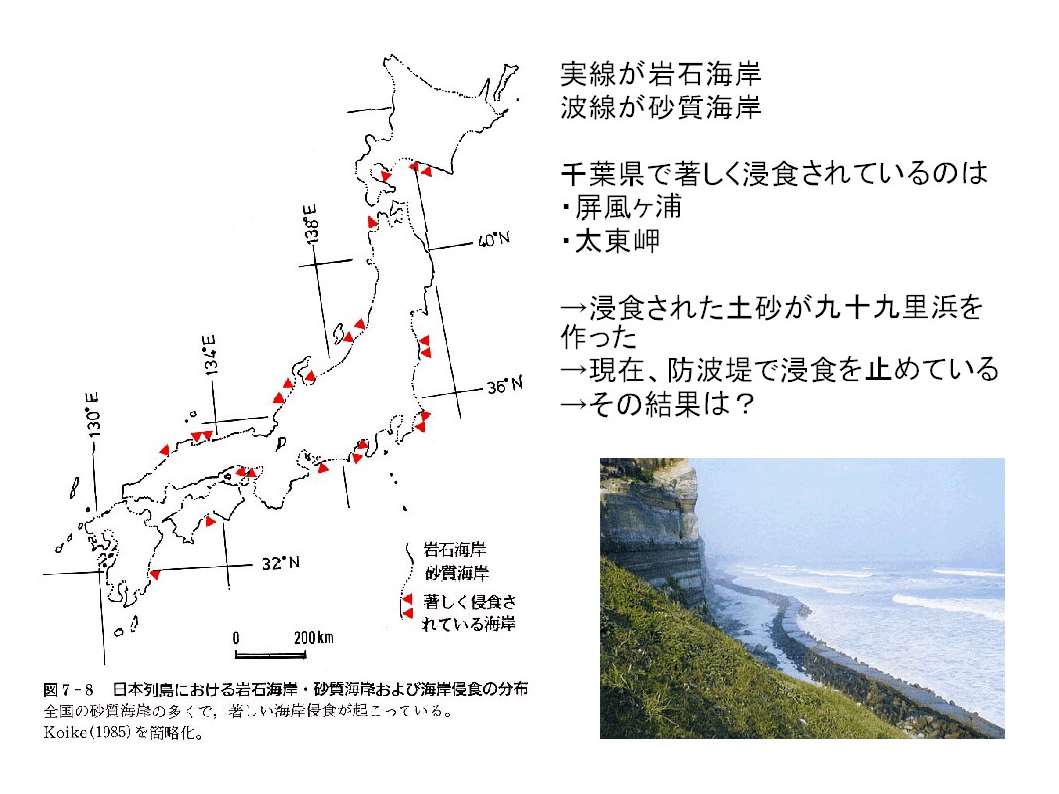

右下の写真は屏風ヶ浦ですが、堤防が建設されています。だいたい1970年代に建設されました。崖の上はキャベツ畑やいろいろな施設があります。

それを守ることと、離れたところにある海岸を守ることをどのように考えたら良いのでしょうか。

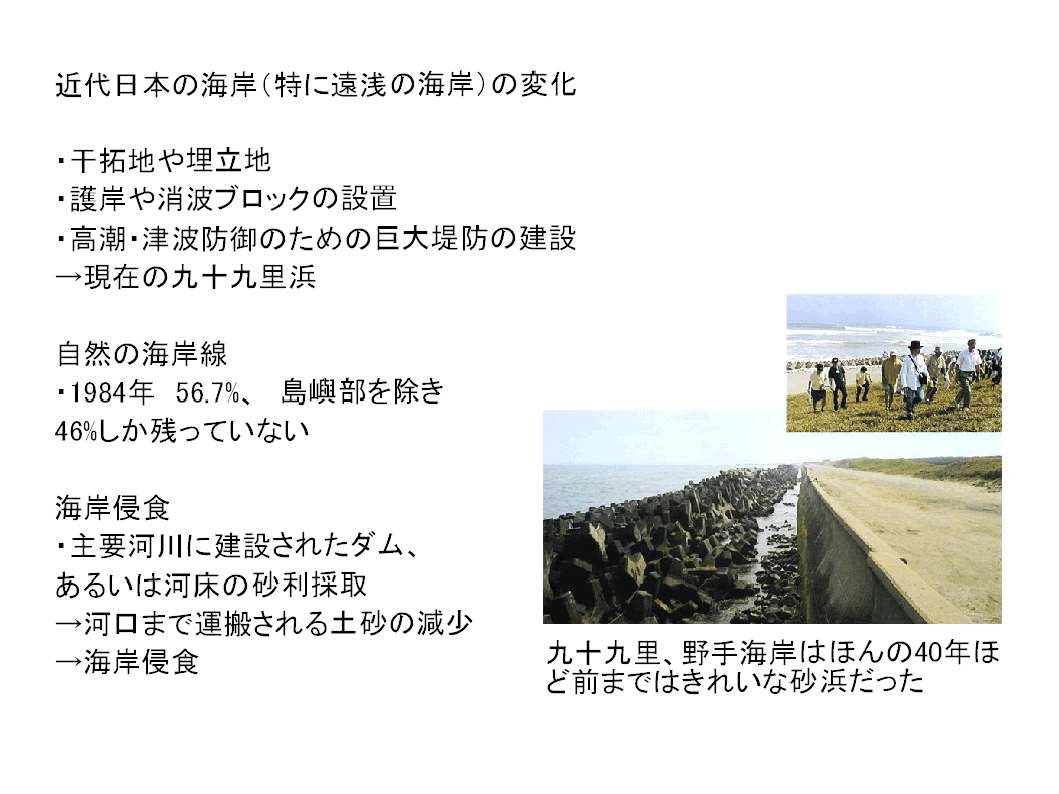

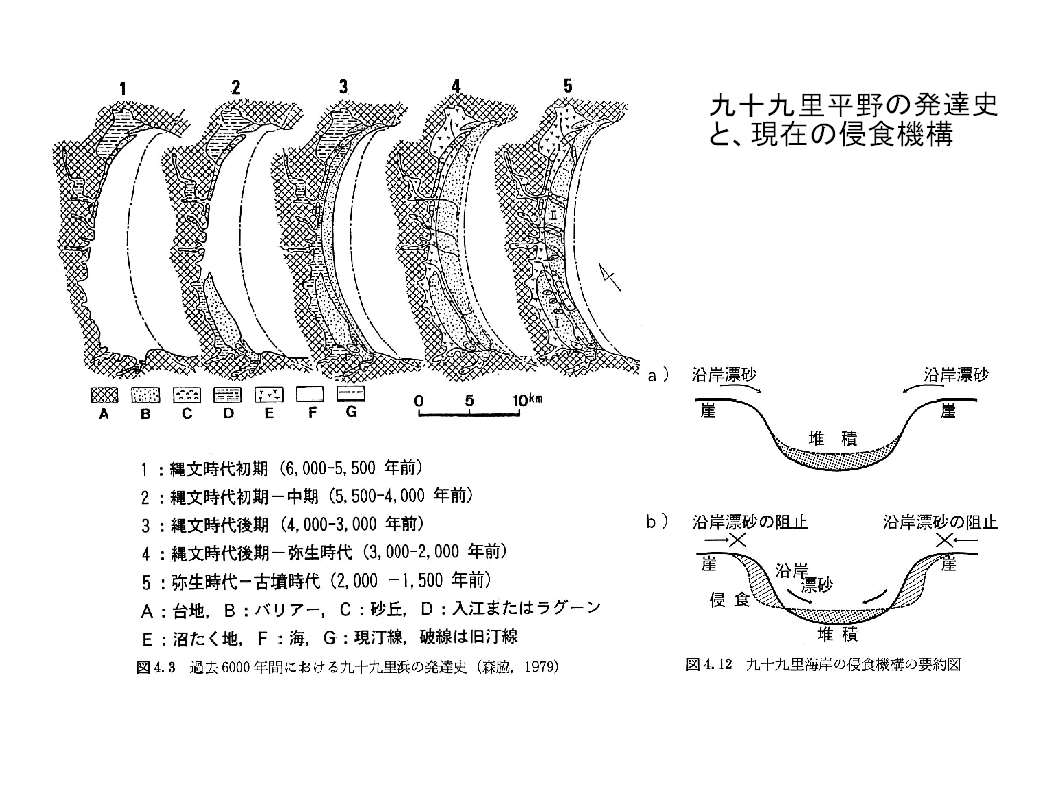

南北から砂が供給されて海岸平野が形成されましたが、6000年後の現在、砂の供給が止まって侵食が起きています。

平野中部の片貝周辺では海岸は堆積モードになります。片貝ではせっかく建設した港が砂で埋まり、大変困りました。

今は新しい港ができていますが、Googleで見ると砂で埋まった昔の港が見えます。

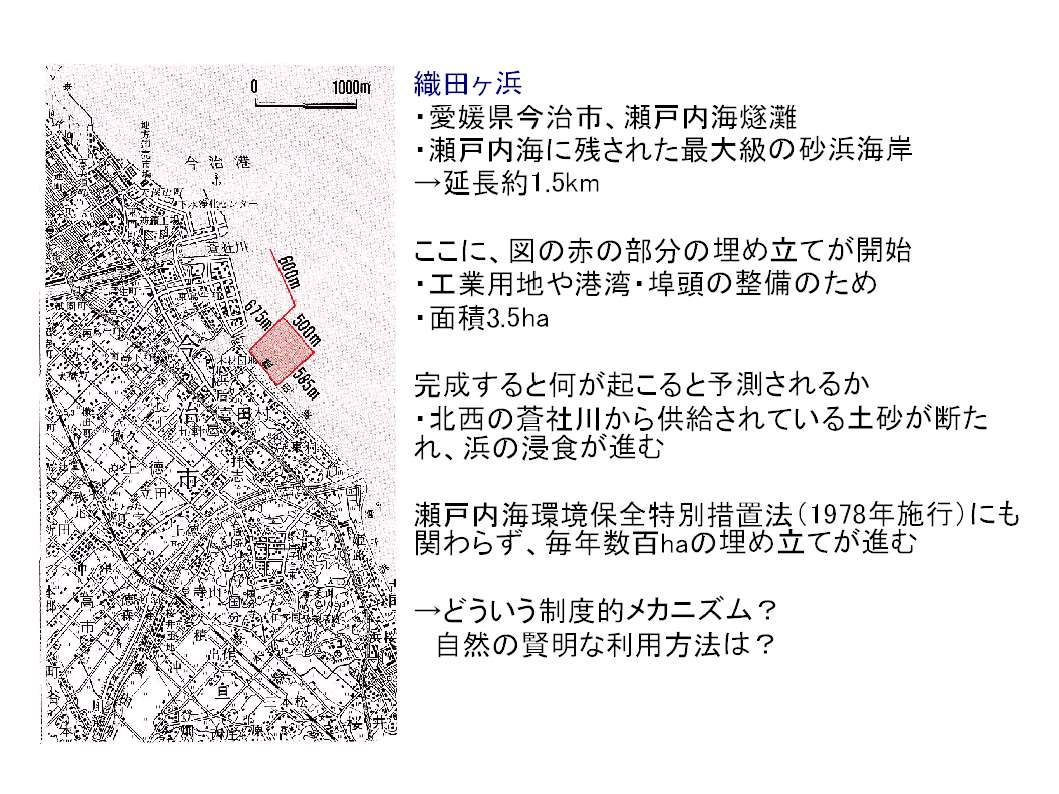

埋め立てが完成した現在、予測されたように侵食が進んでいます。

わかっちゃいるけど、やめられない(クレイジー・キャッツを知っていますか)。人間はもっと賢くなれないものか。

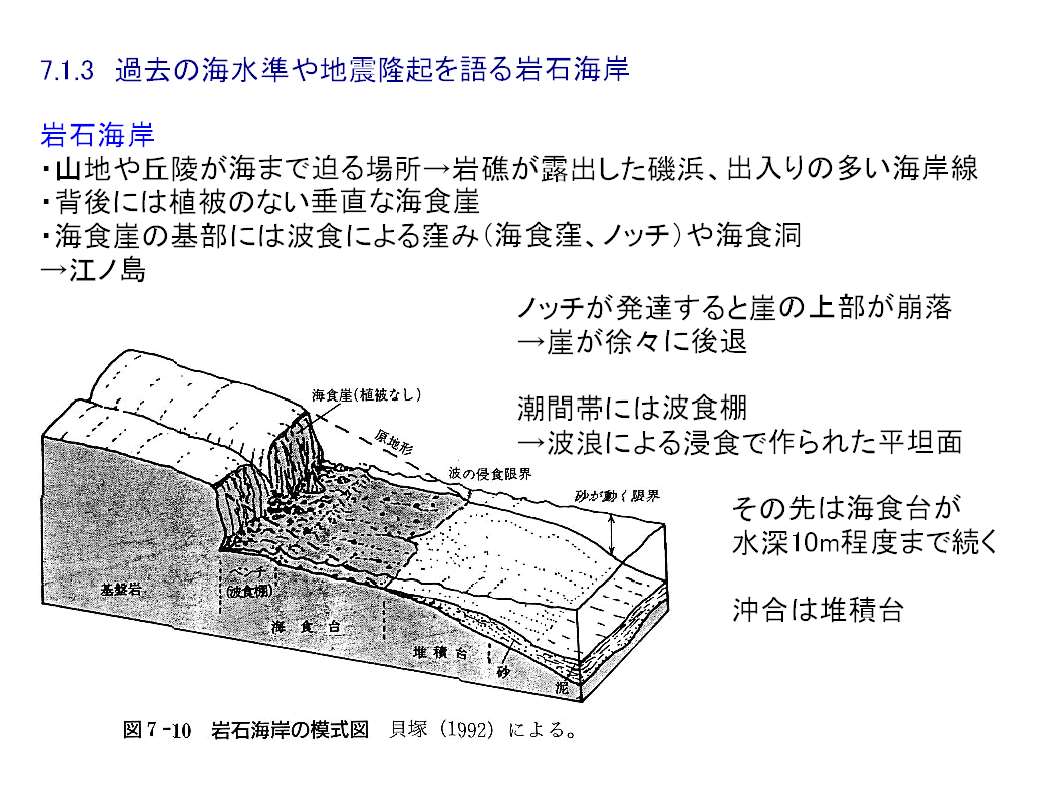

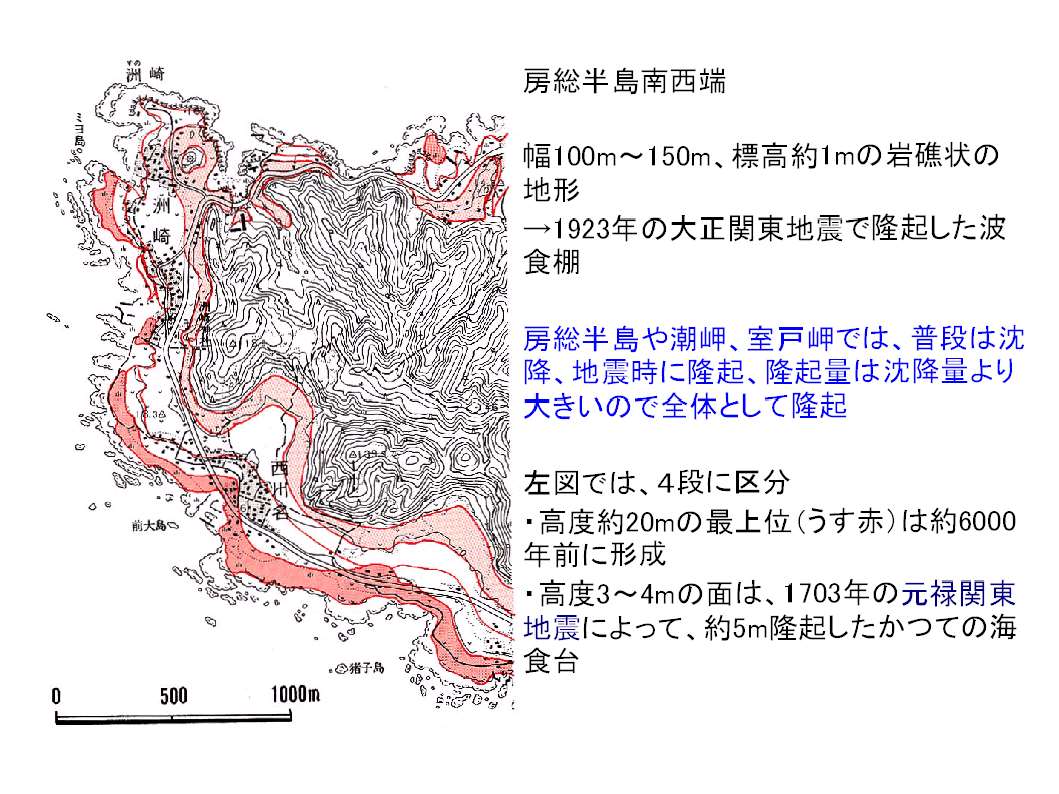

典型的な海食地形がありますが、皆さんも南房に遊びに行ったら地形を観察して見てください。

仁右衛門島にある源頼朝が隠れたという洞窟も海食崖ですね。

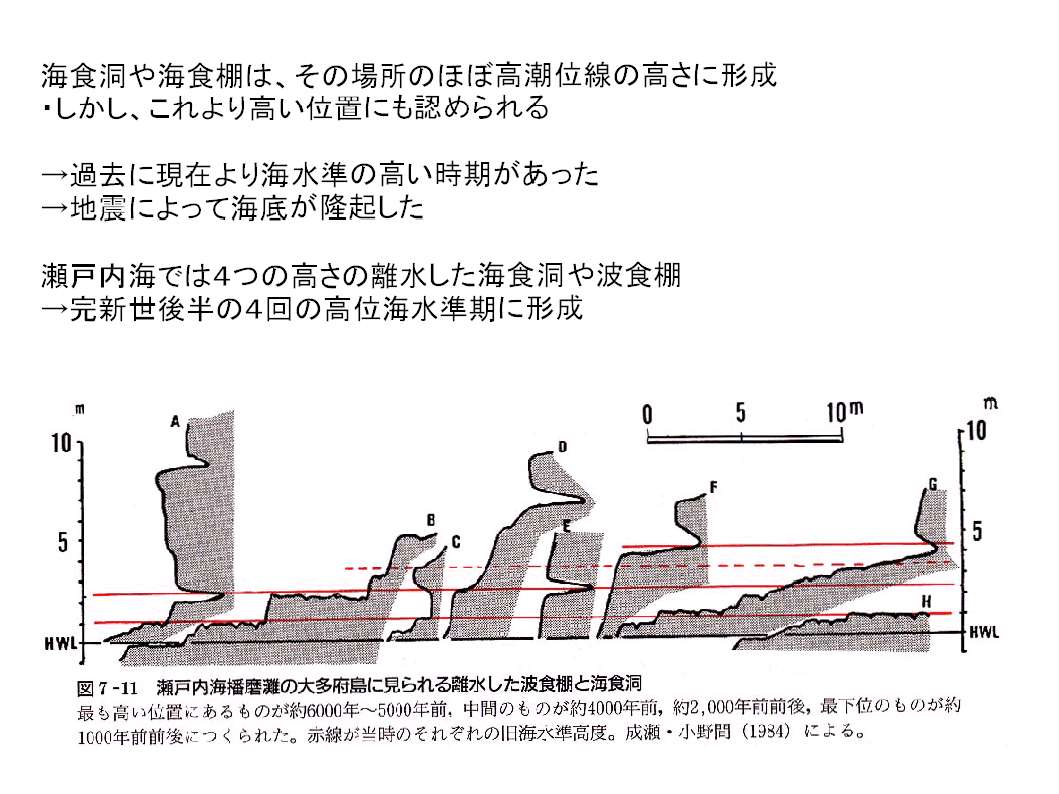

それは過去に起きた相模トラフを震源とする海溝型巨大地震の痕跡です。一番下位の離水した面(磯遊びをするところ)は大正関東大地震のときに隆起した海食台です。

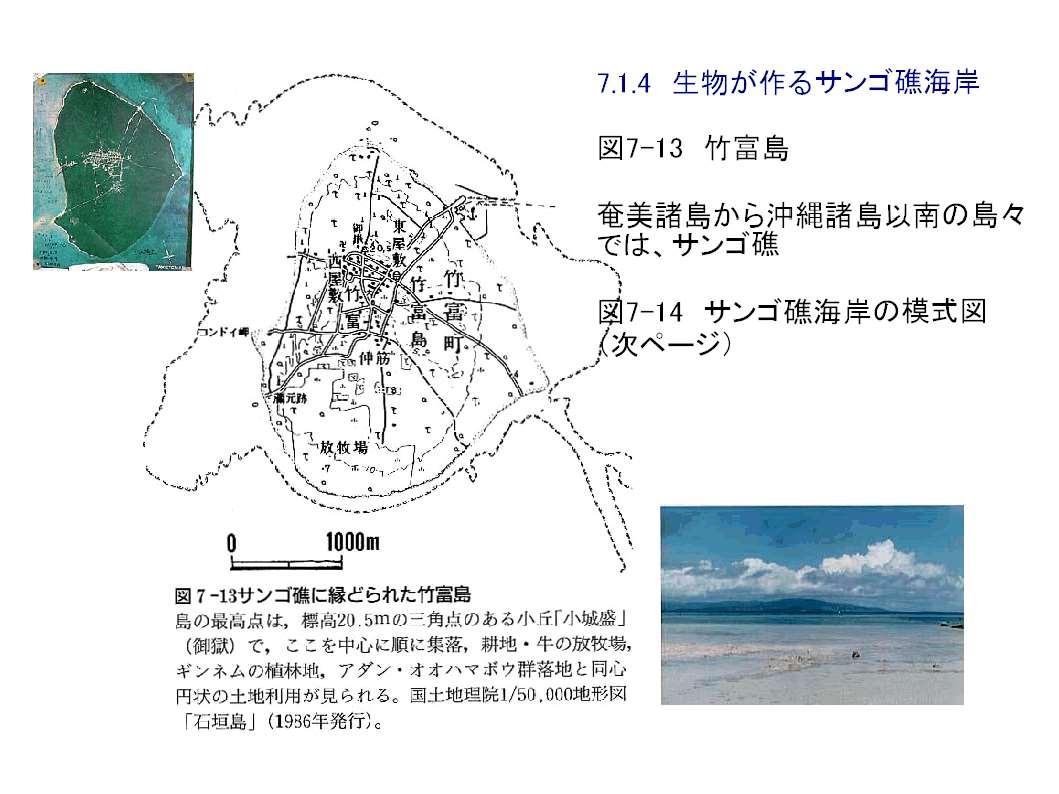

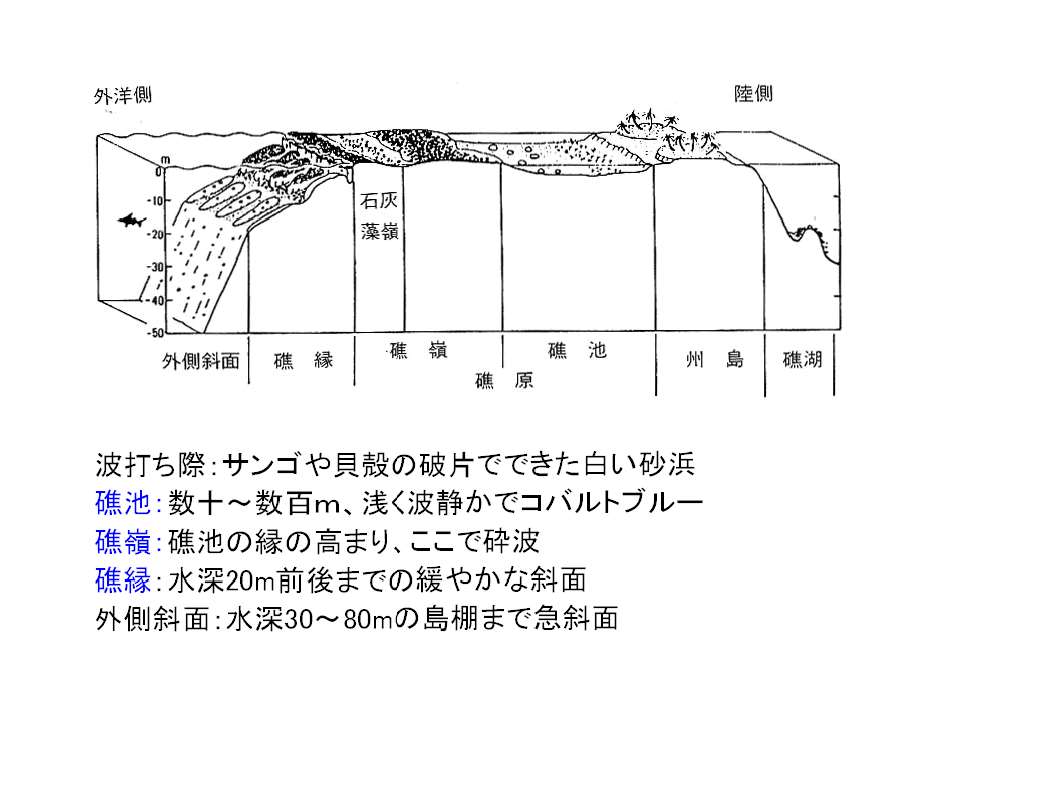

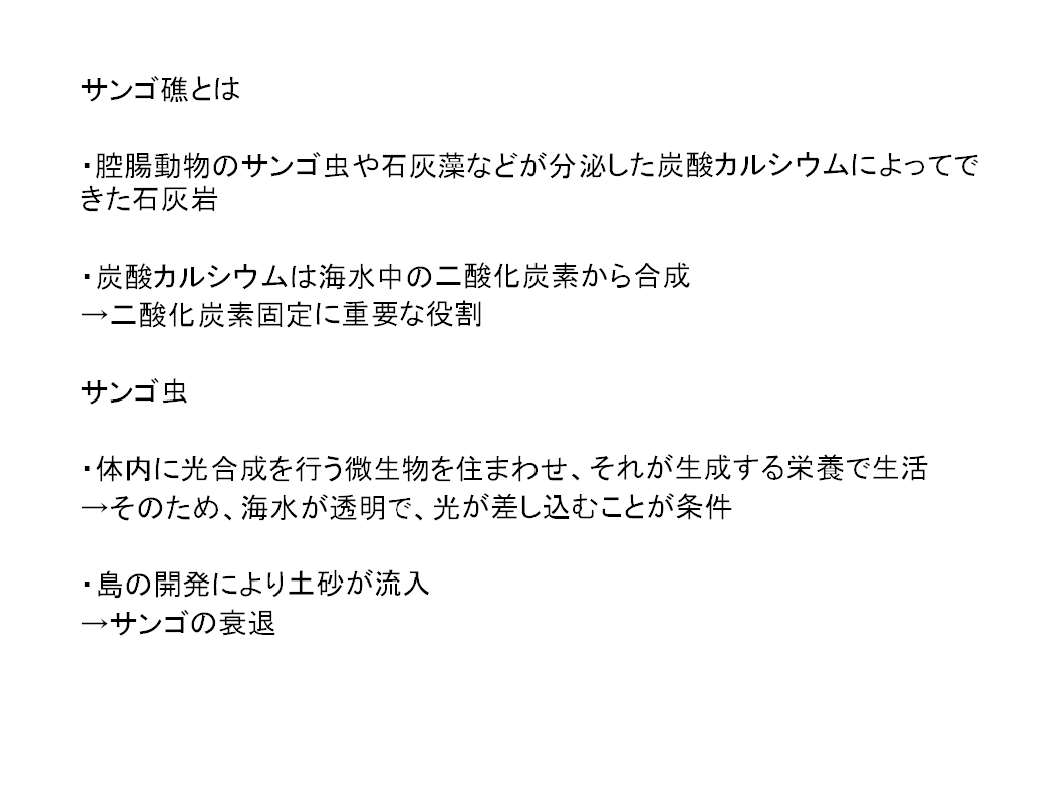

サンゴは生物ですが、生物が地形を造るのです。その生物が死滅してしまったら、地形の形成は止まります。

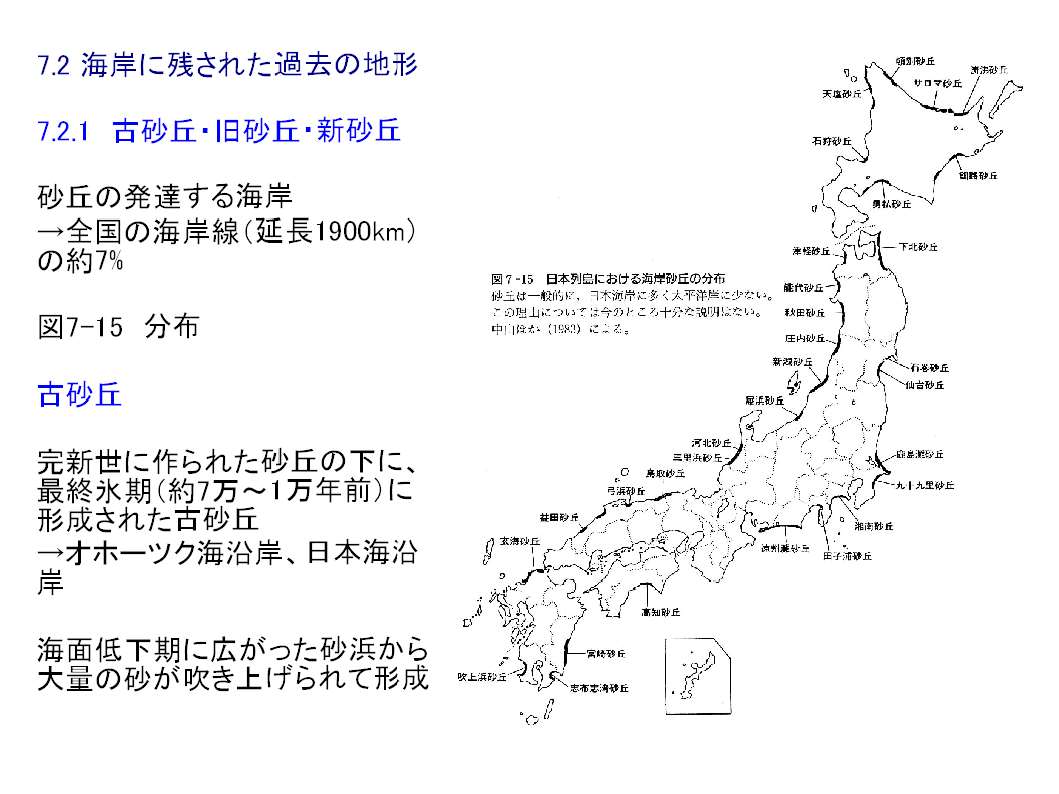

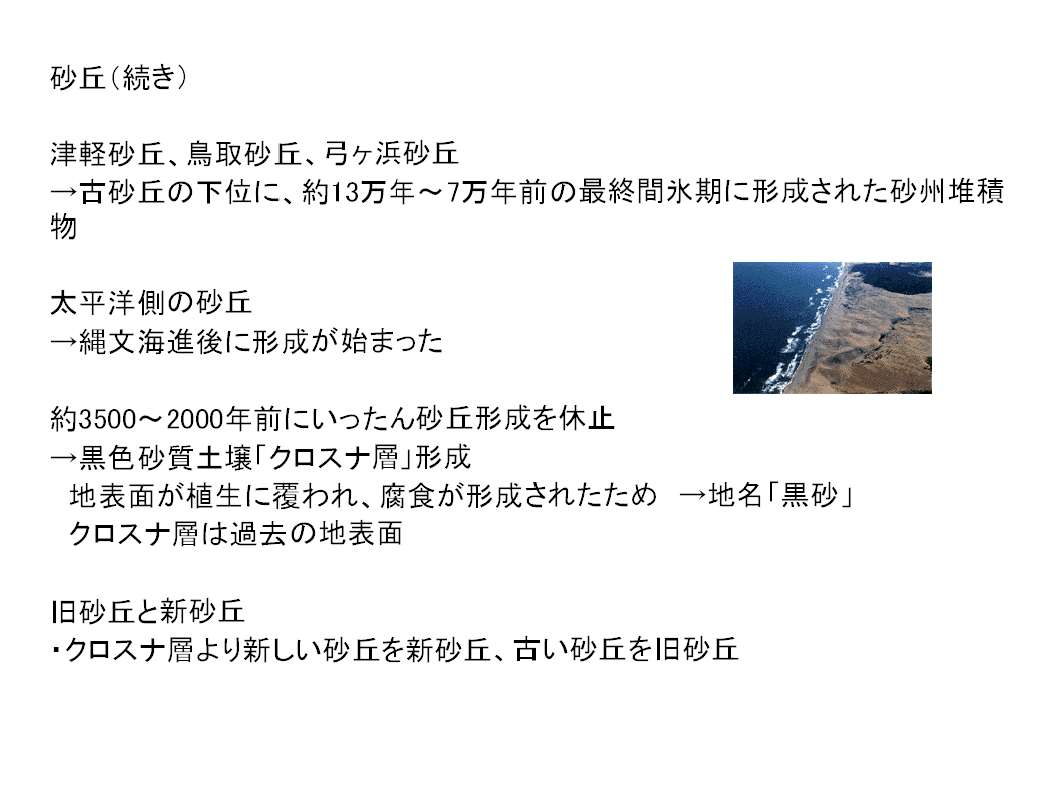

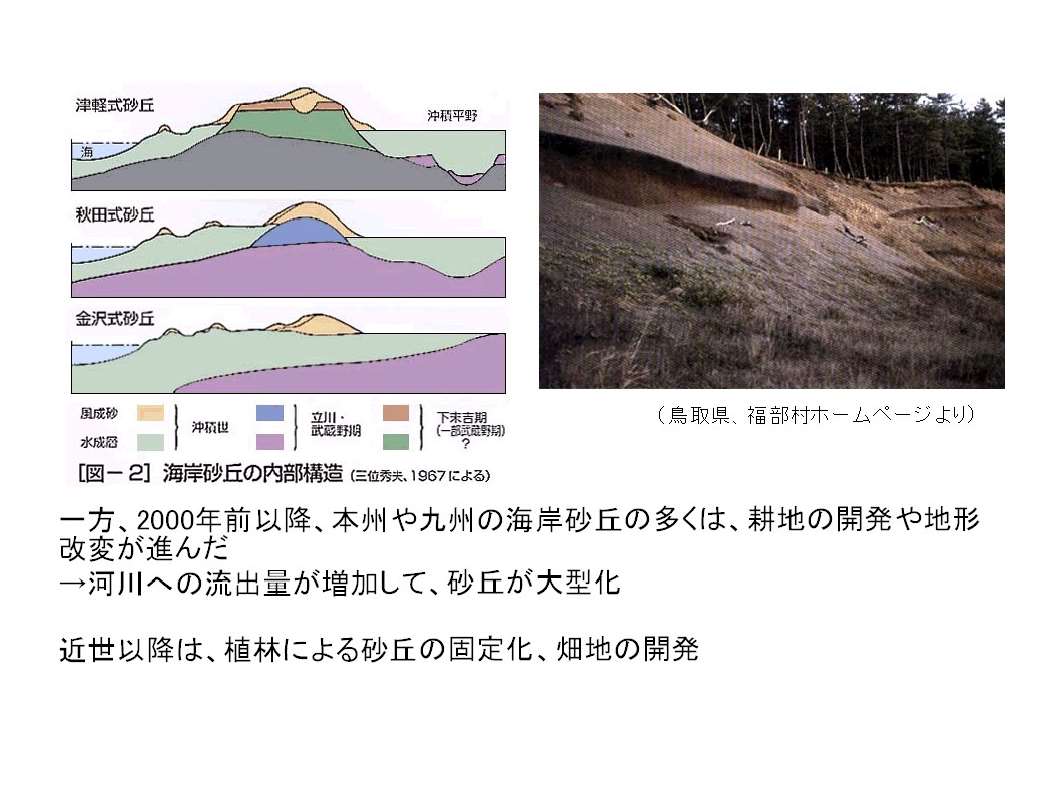

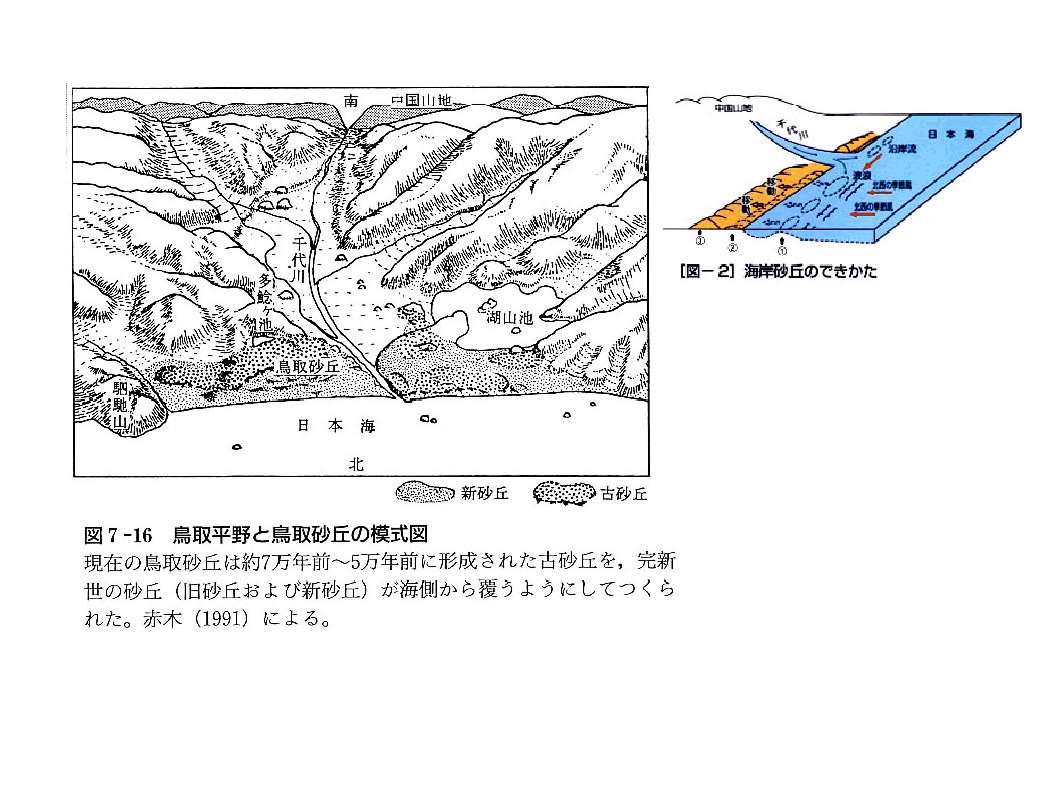

日本海側に砂丘が多いのですが、冬の北西季節風で海砂が吹き上げられて形成されました。多くは近世に黒松などを植栽して砂の移動を止め、新田開発が行われました。

敬愛大の近くに黒砂という地名があります。その由来がスライドに書かれています。東京湾北岸には砂丘が形成されていました。

江戸時代までは山が荒れていたので(森林資源の利用)、川が土砂を海に運んで、砂丘は活発に形成されていました。低地側に水田を作っても飛砂の害が多かったのです。

しかし、最近では山地の森林が成熟し、川が土砂をあまり運ばなくなったため、海岸侵食の原因のひとつともなっています。

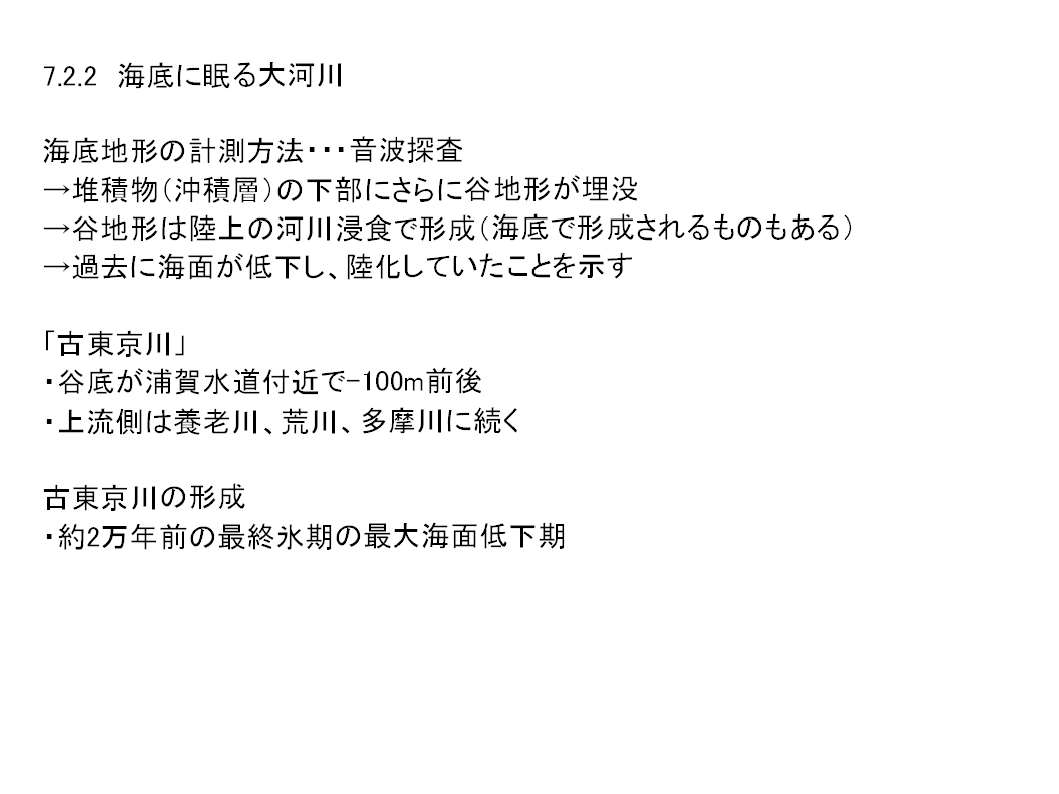

その時、武蔵野面と呼ばれる地形面が形成されましたが、敬愛大学のある場所は東京湾に面した海岸平野あるいは干潟だったかも知れません。

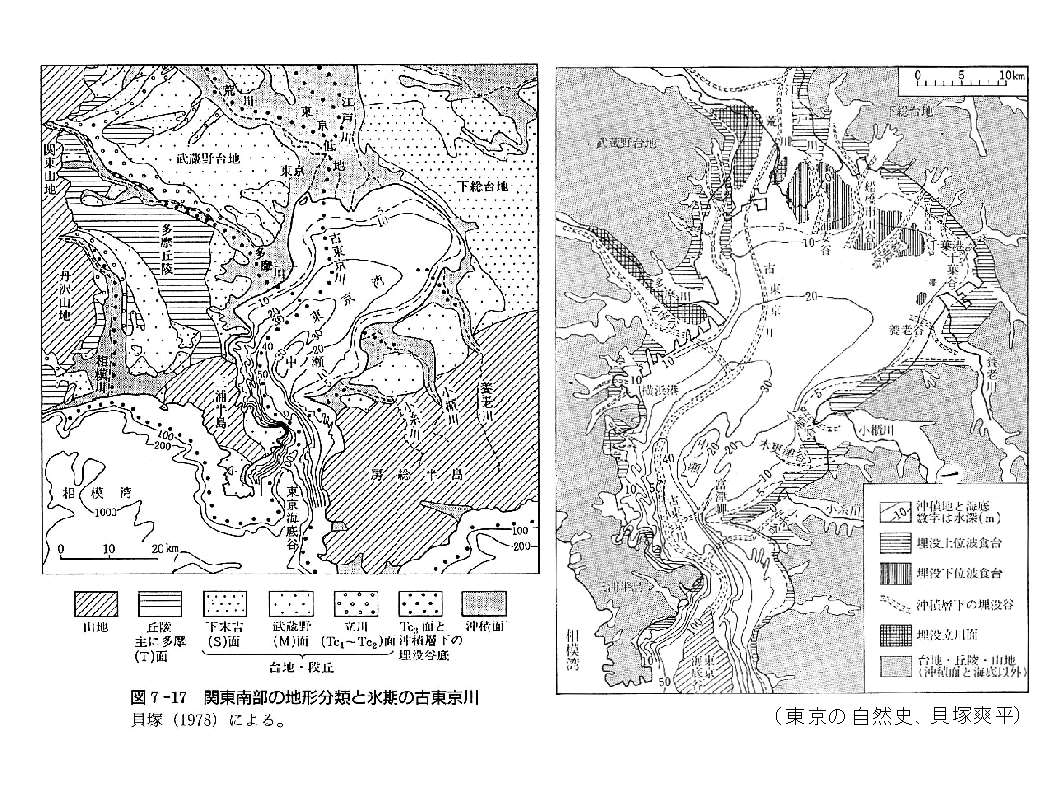

それは、現在、関東平野を流れる大河川が合流し、谷を形成して相模湾へ注いでいたからでした。それを古東京川と呼びます。

古東京川の流路がわかります。今の隅田川の延長上に谷を刻み、多摩川を現在の流路より南側で合流させ、三浦半島側を流下し、東京海底谷に繋がります。

武蔵野台地や下総台地からも谷が延びていることがわかります。

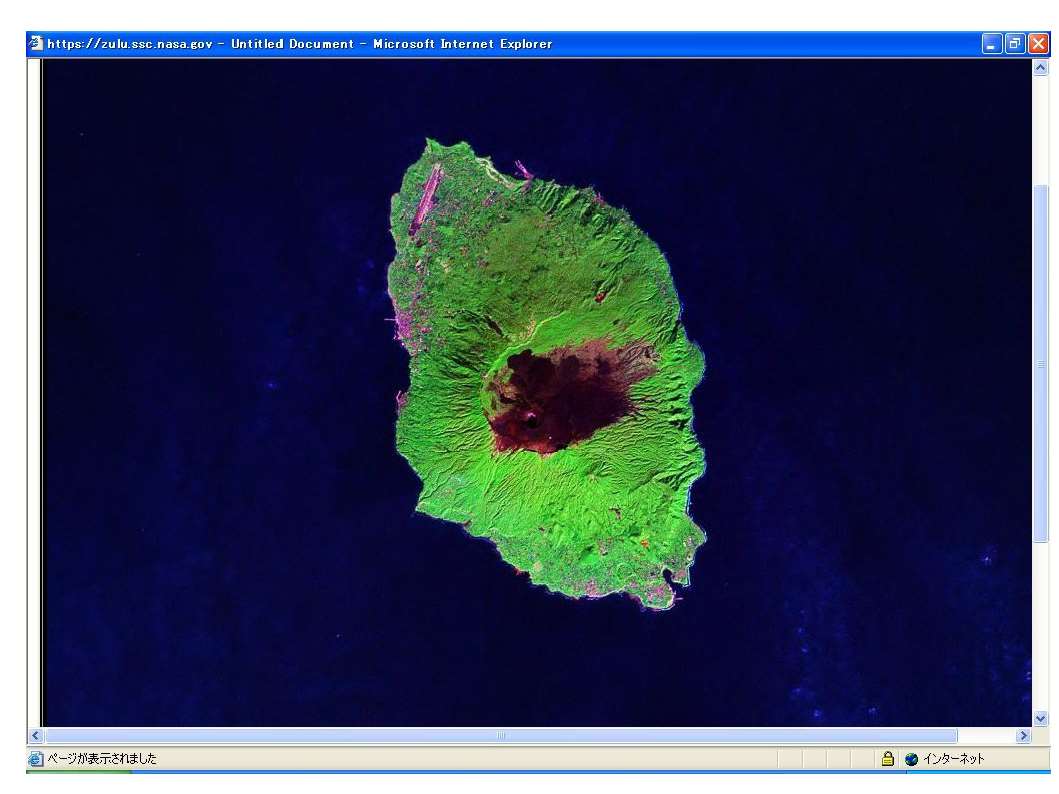

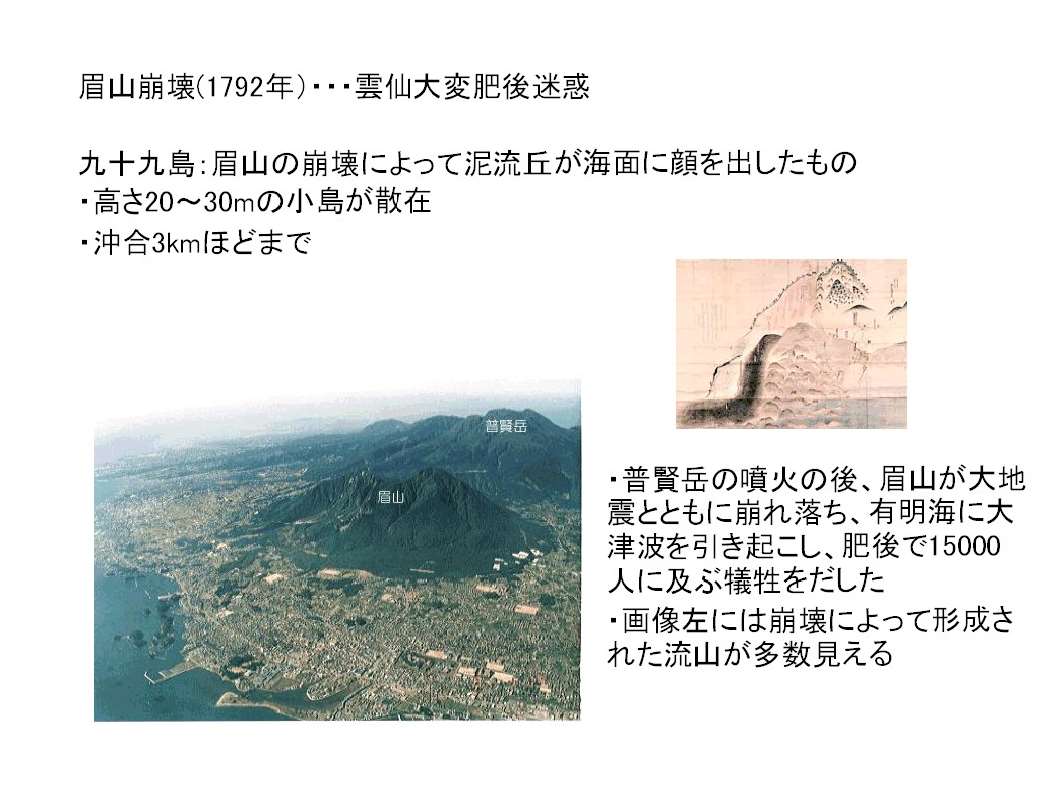

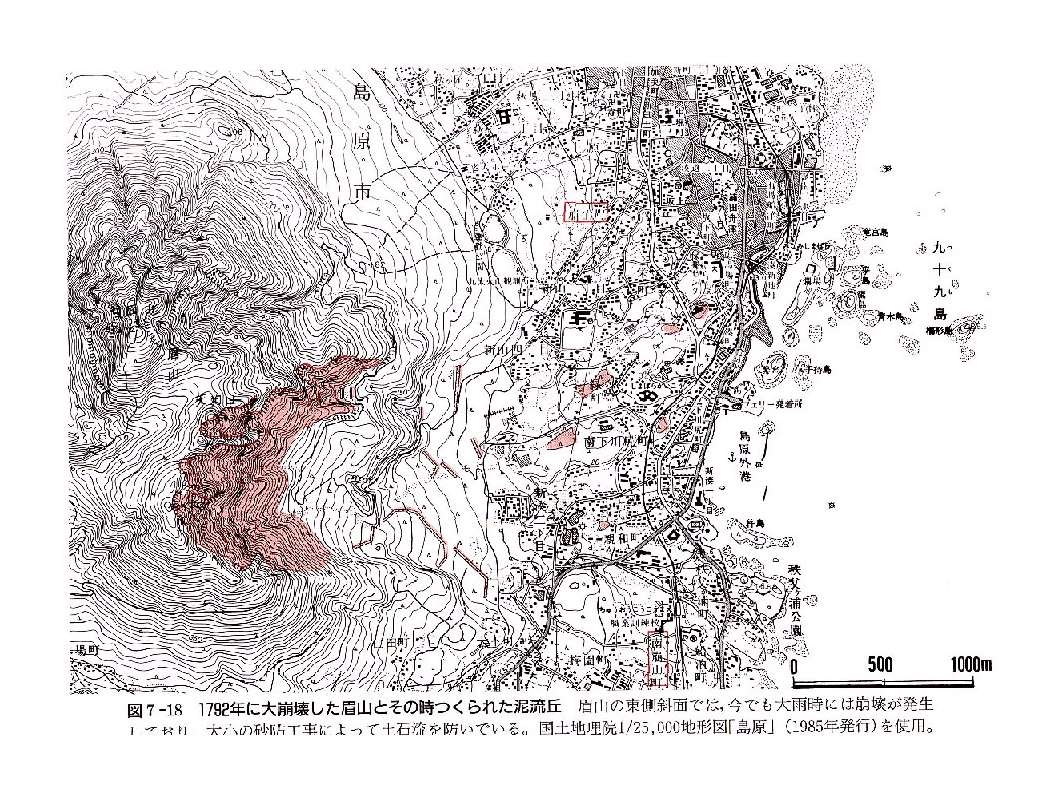

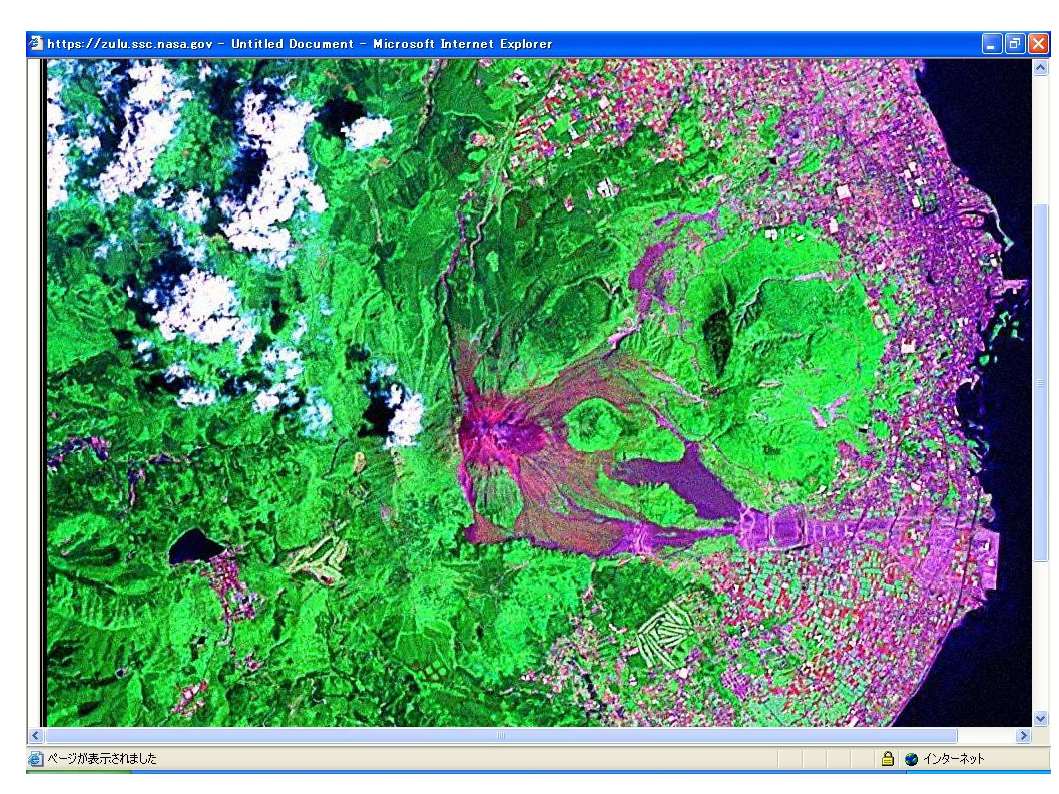

火山体は時々大崩壊を起こすことがあります。雲仙普賢岳や渡島駒ヶ岳が有名です。

1640年には噴火に伴い山体崩壊を起こし、噴火湾に土砂が到達することによって津波を引き起こしました。100隻余りの船舶の被害、700余名の溺死が記録されています。当時は噴火湾沿いに暮らすアイヌの方々も被災したのではないだろうか。

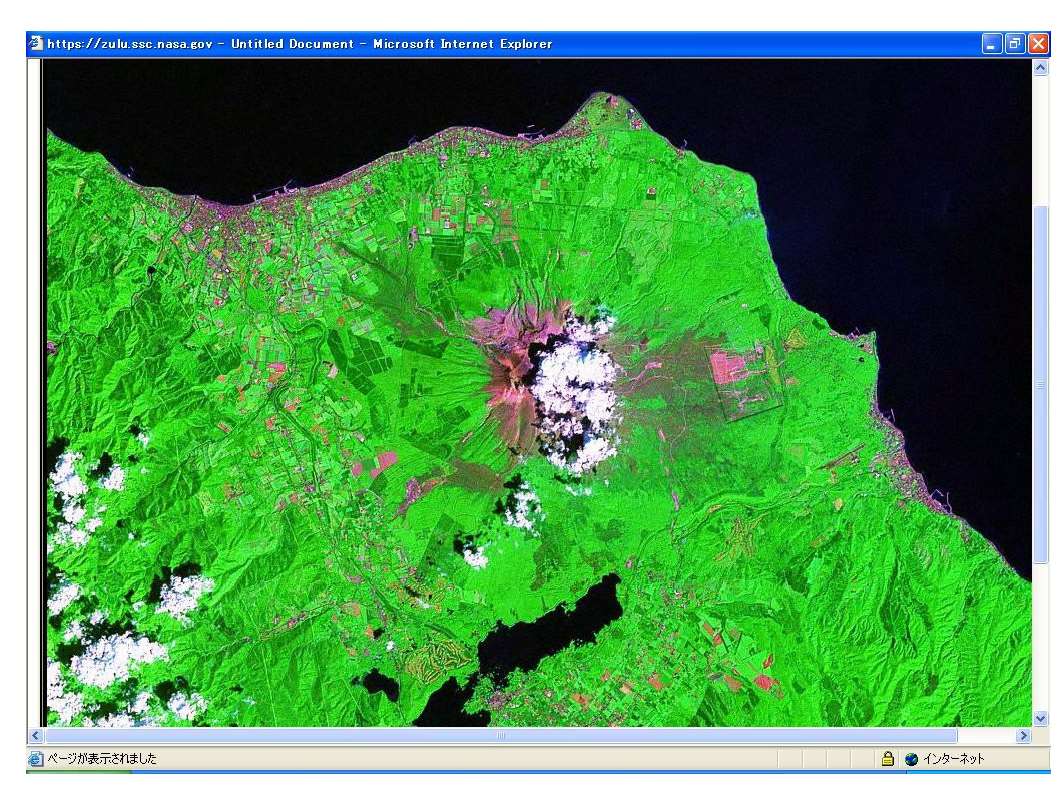

三原山の火口の周辺に暗色の溶岩が見えます。波浮の港はかつての火口です。

その犠牲者数は15000人とされていますが、対岸の熊本県に津波被害が及びました。だから、島原大変肥後迷惑というわけです。

それは土砂が流下したときに形成される流れ島地形の名残です。230年程前のハザードを記録しています。

普賢岳の噴火は1990年代前半に起きました。同様の災害はまた起きる可能性は十分あります。でも人にとってはふるさとです。あなただったらどのような諒解を形成することができるでしょうか。

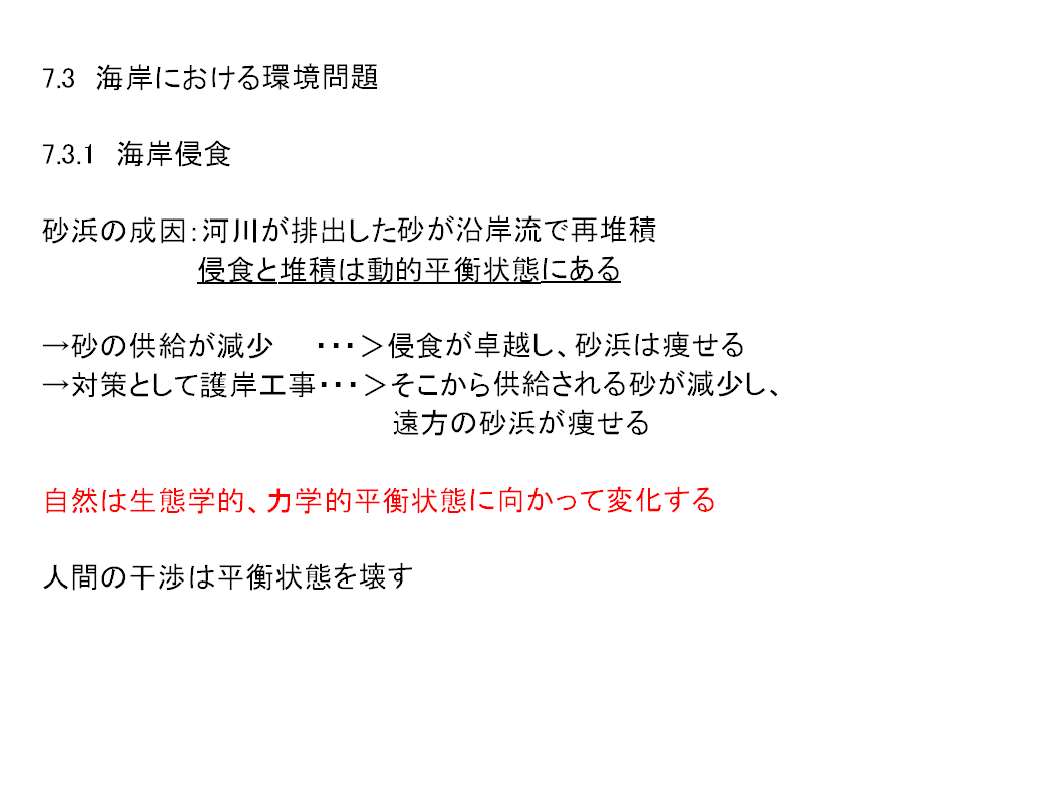

その原因としてダムが建設されて川が土砂を海まで運ばなくなったという説があります。それもありますが、日本の山林が成熟して斜面が安定し、川に土砂を出さなくなったという理由もあります。

また、建設によって漂砂を止めてしまうと侵食がおきます。重要なことは、赤字で書いた部分。砂浜海岸の海岸線は侵食と堆積の動的平衡状態にあります。

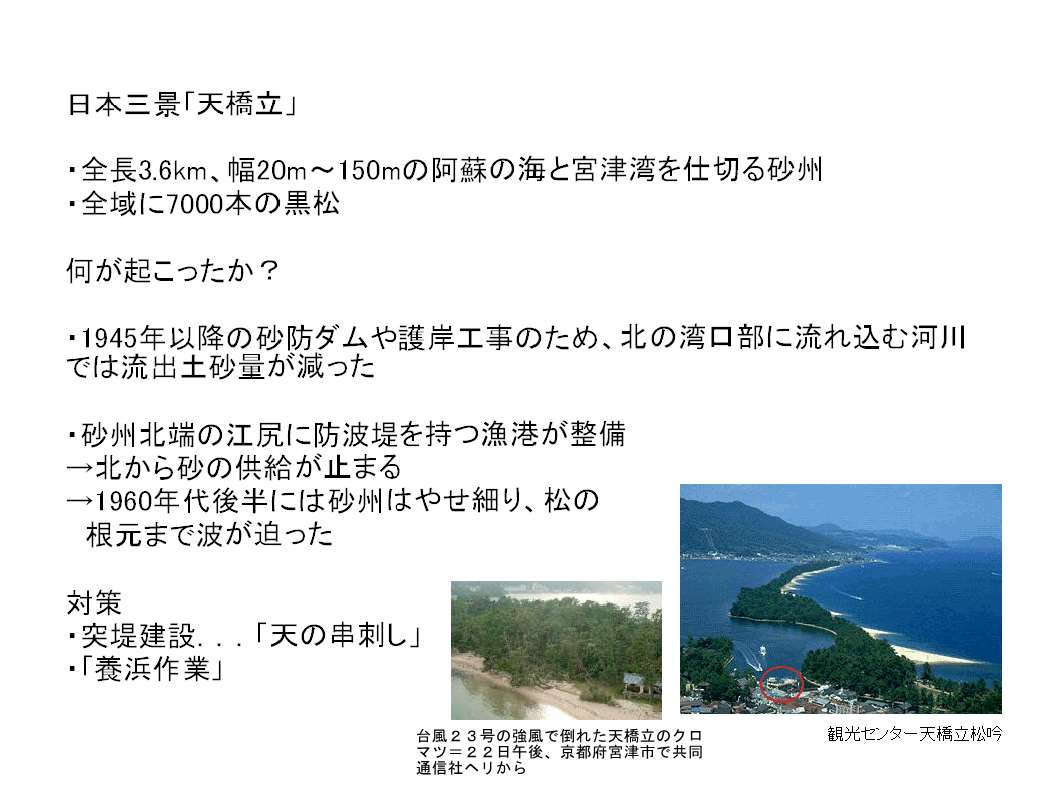

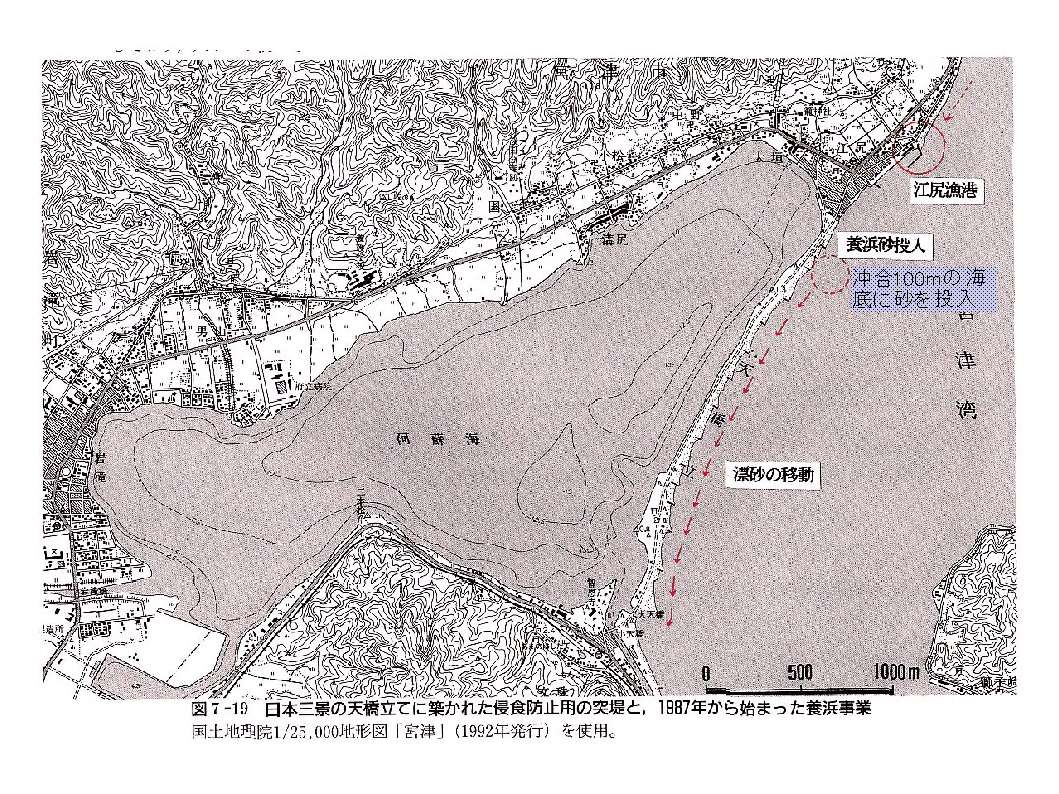

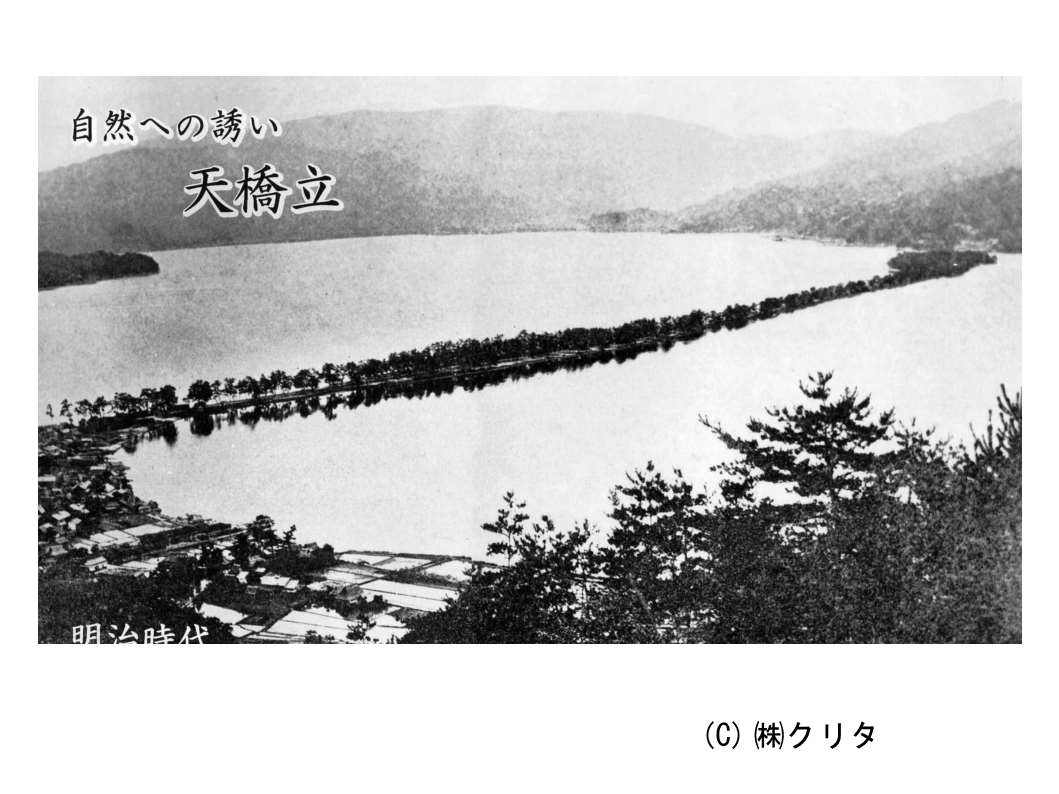

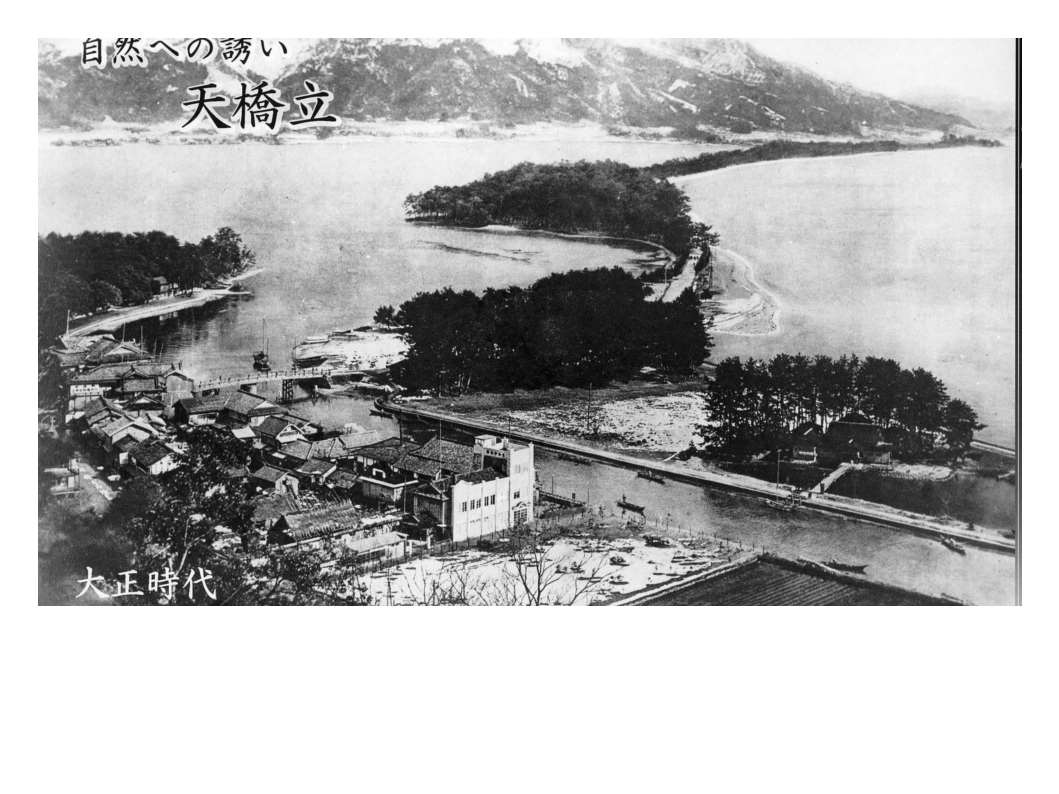

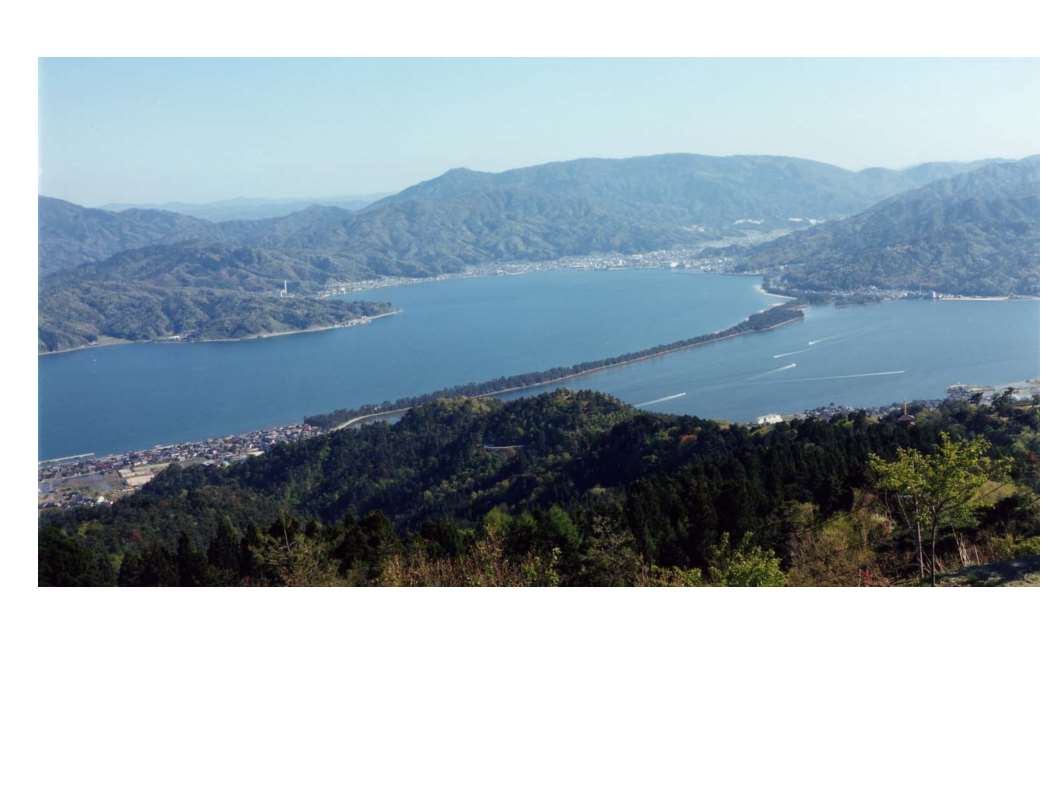

突堤(ヘッドランド)も写真を良く見ればわかります。すなわち、自然の状態に異常が生じていることが地理学徒だったらわかります。天橋立を見れば十分美しい。しかし、その美しさが本物か、やはり見る目を養いたいものです。

漂砂の流向が北から南ですので、北の端でコストをかけて砂を投入しています。とはいえ、観光収入との比較でその効果を図ることもできるでしょう。

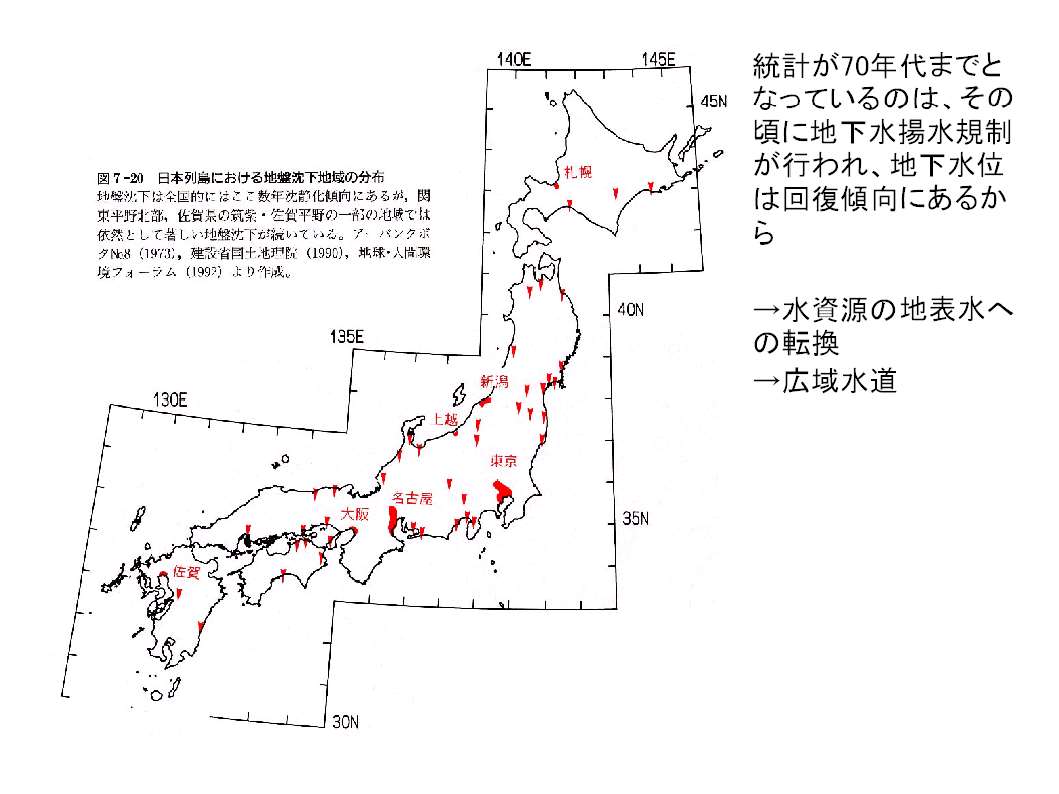

その原因は地下水や天然ガス鹹水の揚水です。人間にも多大なるメリットを与えてくれますが、そのデメリットもあります。

千葉県では京葉工業地帯の地盤沈下は沈静化しましたが、それは用水を地下水から河川水に転換したからです。現在でも天然ガス鹹水揚水による茂原地域の地盤沈下、原因不明の八街付近の地盤沈下があります。

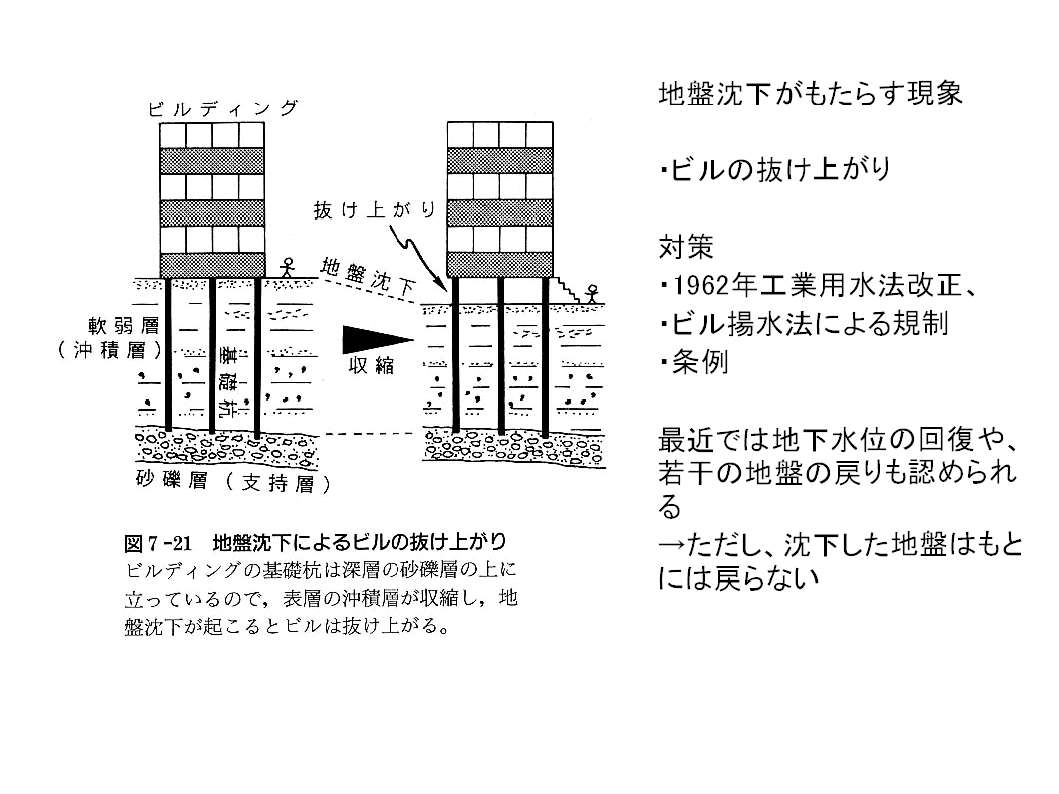

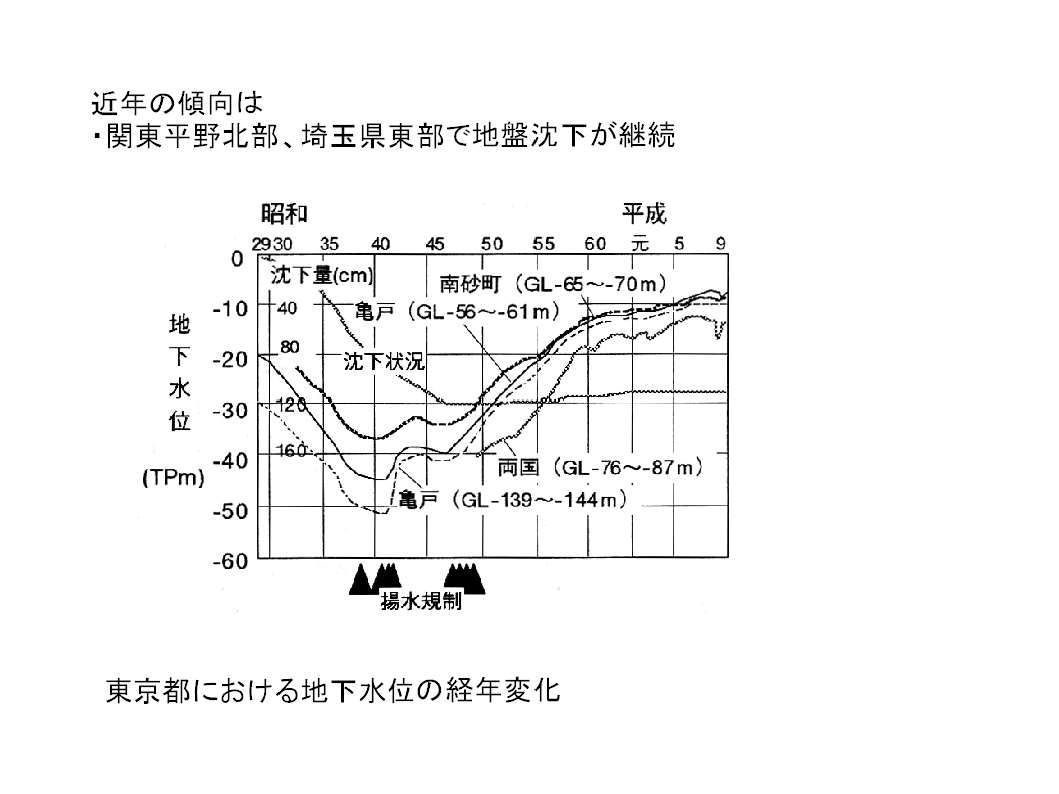

観測開始から積算した最大沈下量は4.58mの数字についてどう思いますか。南砂町、木場あたりから亀戸にかけての地域です。現在はゼロメートル地帯となっており、高規格の防潮堤や排水ポンプで地域の暮らしが守られています。

なお、東日本大震災の時に、地震に伴う地盤沈下という表現がありましたが、地殻変動といいたいところです。地盤沈下は地下水の揚水に伴う間隙水圧の低下による砂層の圧密沈下です。

かつては入り口に入るのに階段で上らなければならないビルが東京下町低地にはありました。

その時、地下構造物には浮力がかかり、不安定になります。東京駅総武線地下ホームは鉄の重しを置いたり、パイル(釘と考えて良い)を打ち込むと同時に、排水を強化し、地下構造物の安全を維持しています。

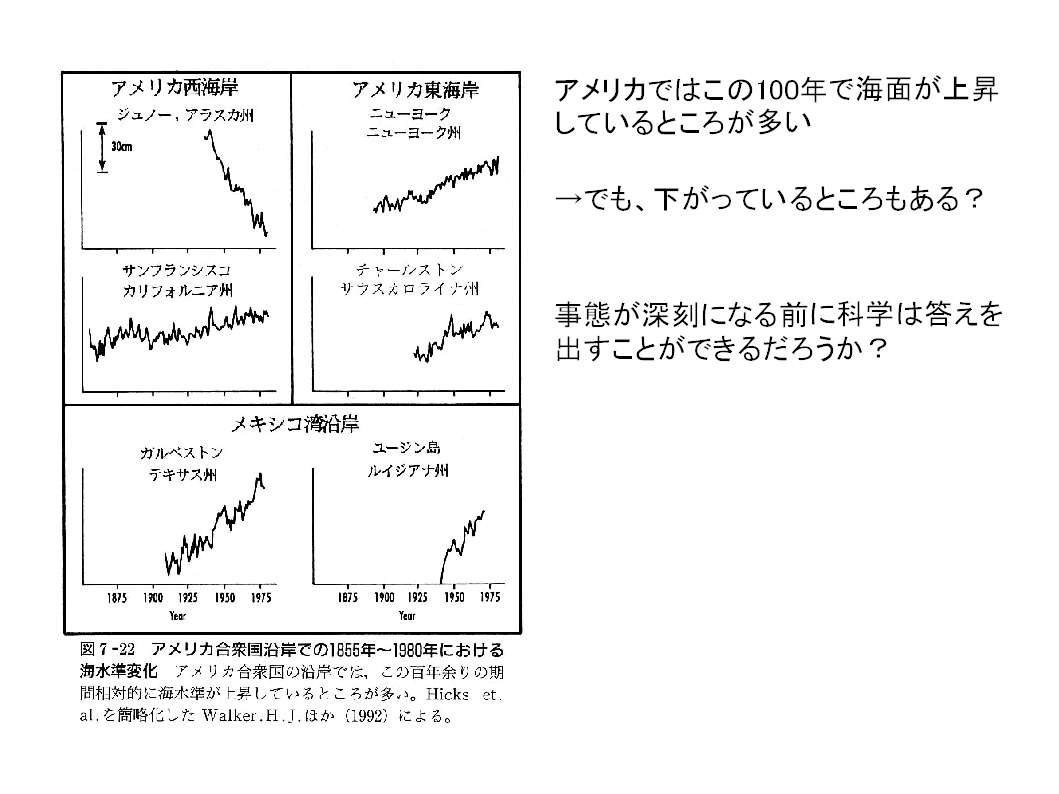

特にツバルやキリバスのような標高数mのサンゴ礁の島では国の消滅が懸念されています。それは未来のリスクで、何とか回避しなければなりません。

しかし、島嶼国の現在の問題は何でしょうか。都市化、ゴミ問題、水汚染問題、人口増加、たくさんの問題が存在しています。未来と現在の関係を考えて見ることも必要でしょう。

世界一律ではなく、地域によって異なることを学ぶ。これも地理学の目標のひとつです。