では、元の霞ヶ浦の状況はどのようなものだったのでしょうか。開発によって、私たちは何を得て、何を失ったのでしょうか。未来はどのようにしたらよいのでしょうか。

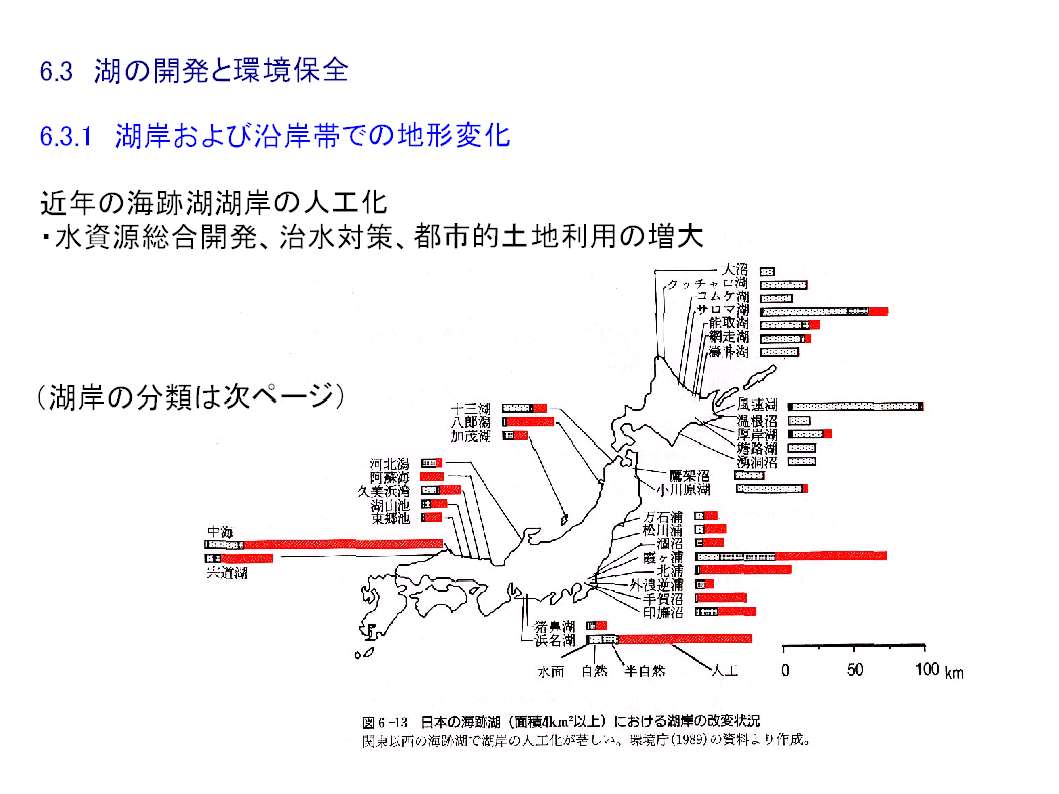

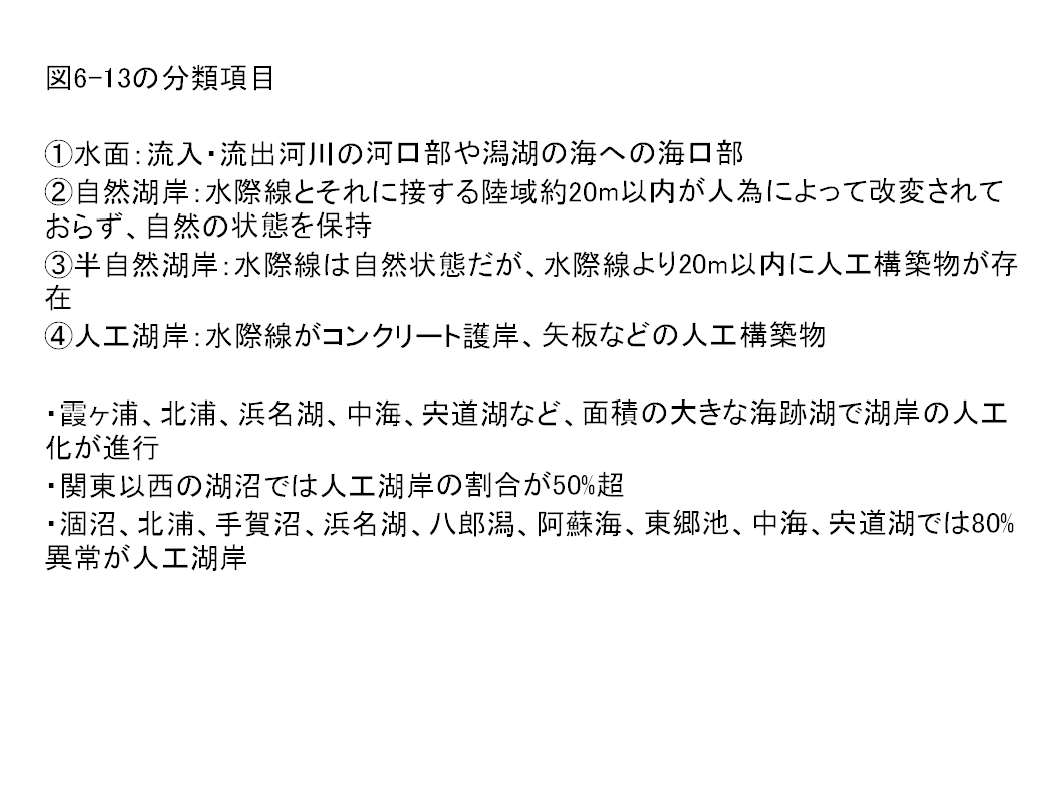

日本では人口が沖積低地に集中しているため、都市の近くに海跡湖も多いという特徴があります。よって、海跡湖は人間活動の影響を強く受けることになりました。

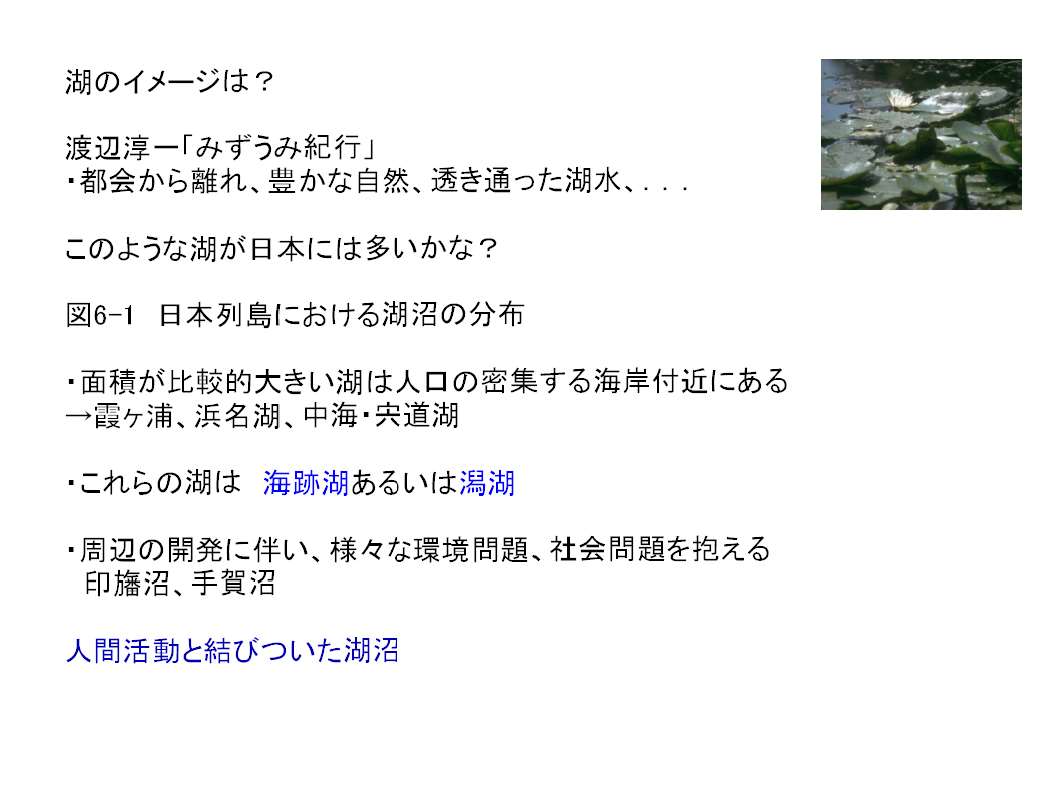

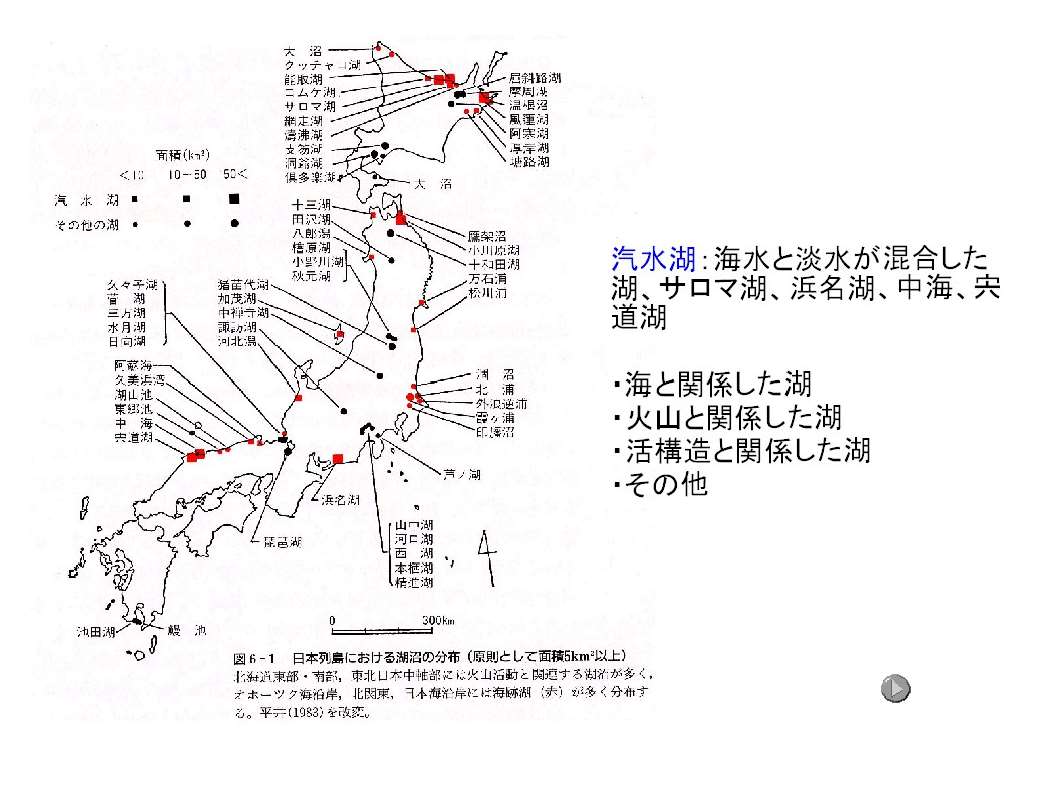

湖沼には、海跡湖、火山湖(カルデラ湖)、構造湖、堰止め湖、たくさんの種類があります。その成因はそれぞれの湖沼の特徴をうみだしています。

それぞれの呼称の湖沼がどこにあるか、どんな成因で形成されたか、確認してください。GoogleMapやGoogleEarthが役に立ちます。

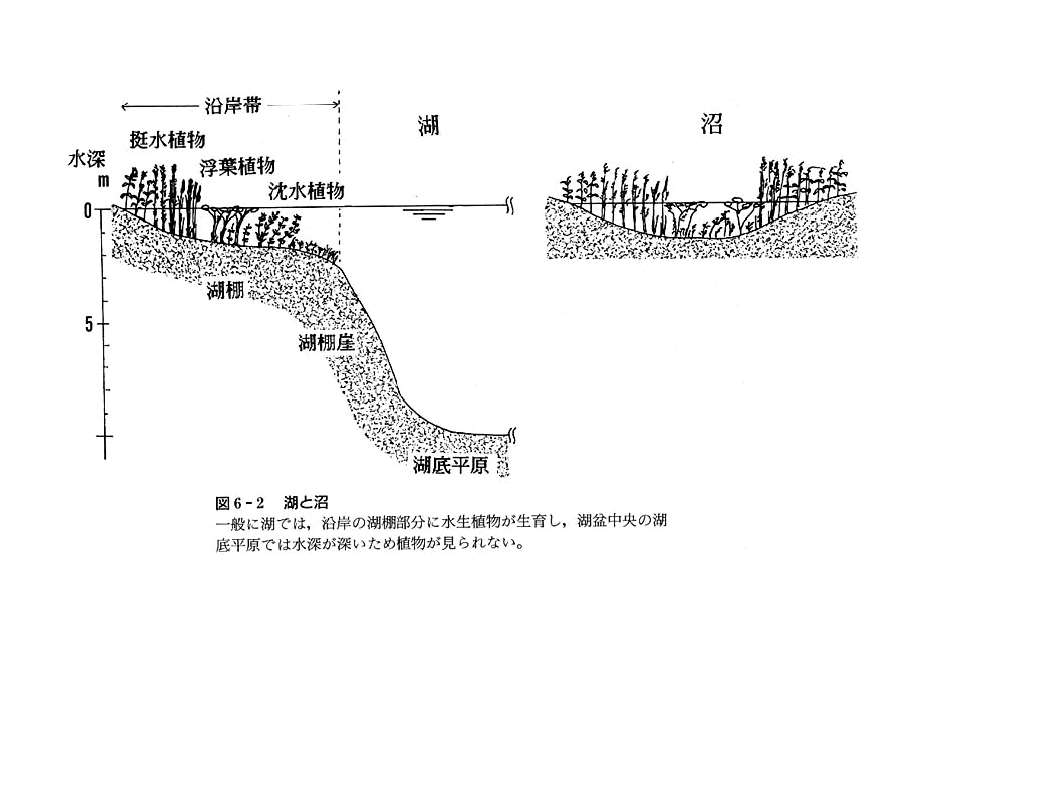

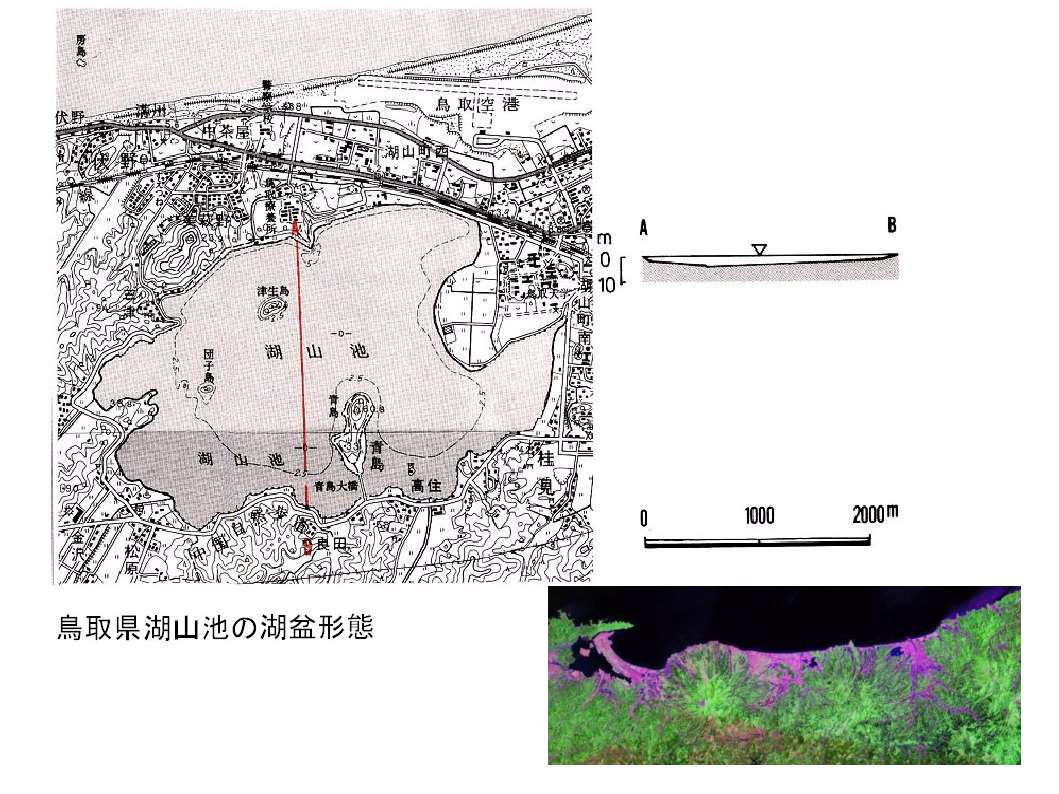

水をためる容器としての湖沼の深さ分布を湖盆といいます。浅い湖沼は全面が水草に覆われることがあるかも知れません。外来種の水草が覆ってしまう事例もありますが、深い湖盆を持つ湖沼はそんなことはありませんね。

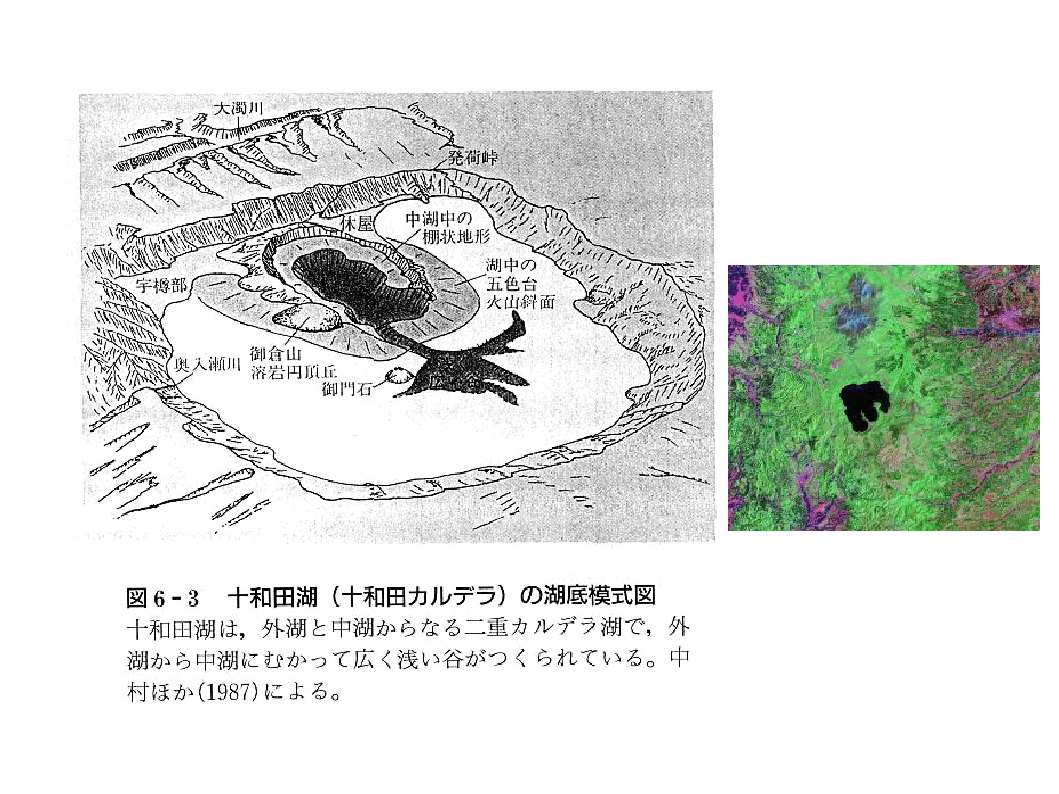

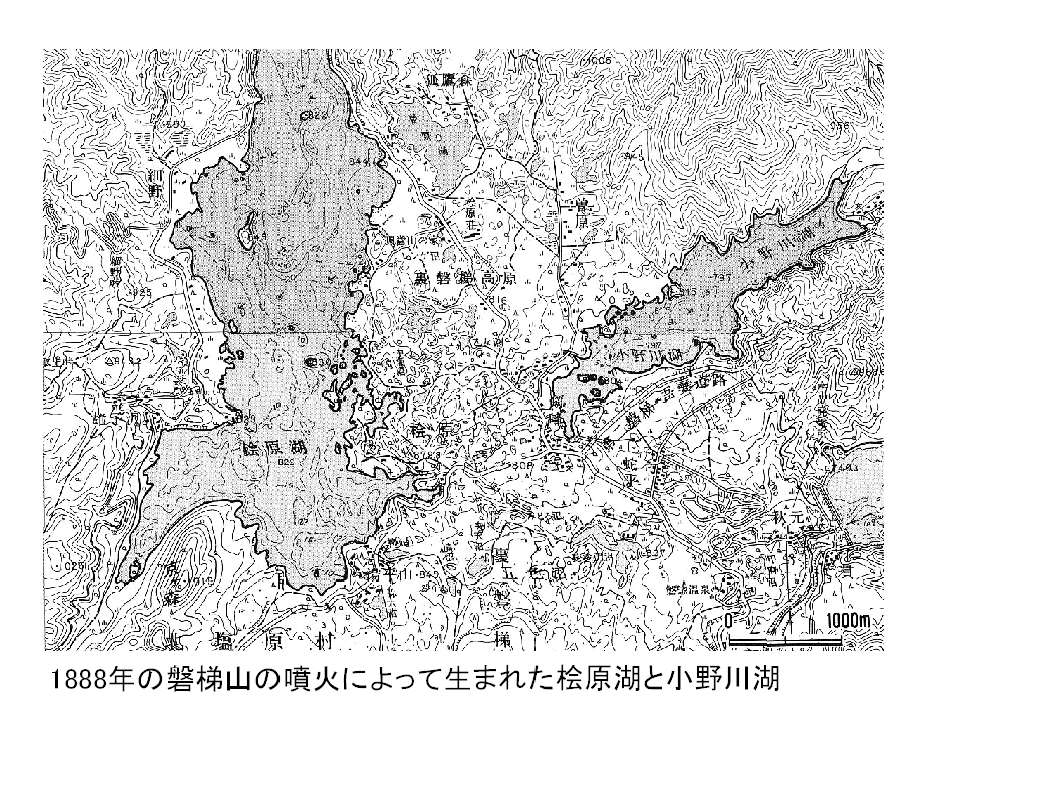

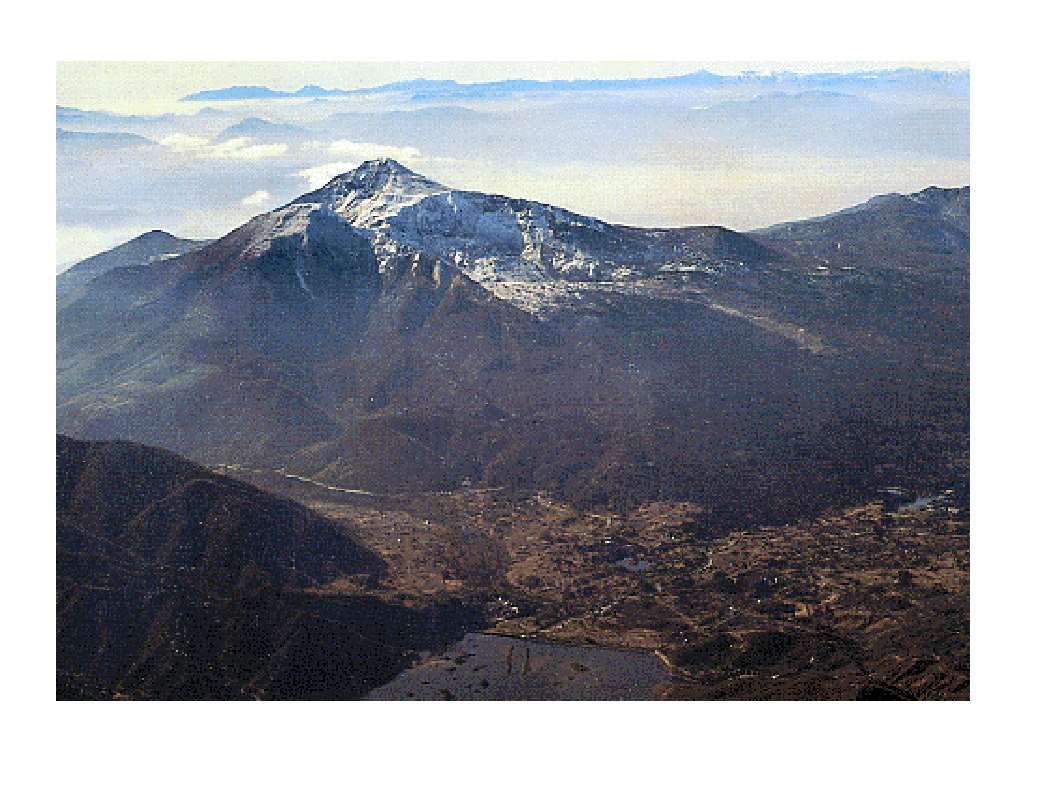

火山活動によって形成された湖沼にも、火口に水がたまったもの、噴火活動に伴う溶岩や、泥流によって河川がせき止められて形成される湖もあります。

堰止め湖は、“天然ダム”とも呼ばれ、形成初期には決壊して土石流、水害を引き起こすこともあります。

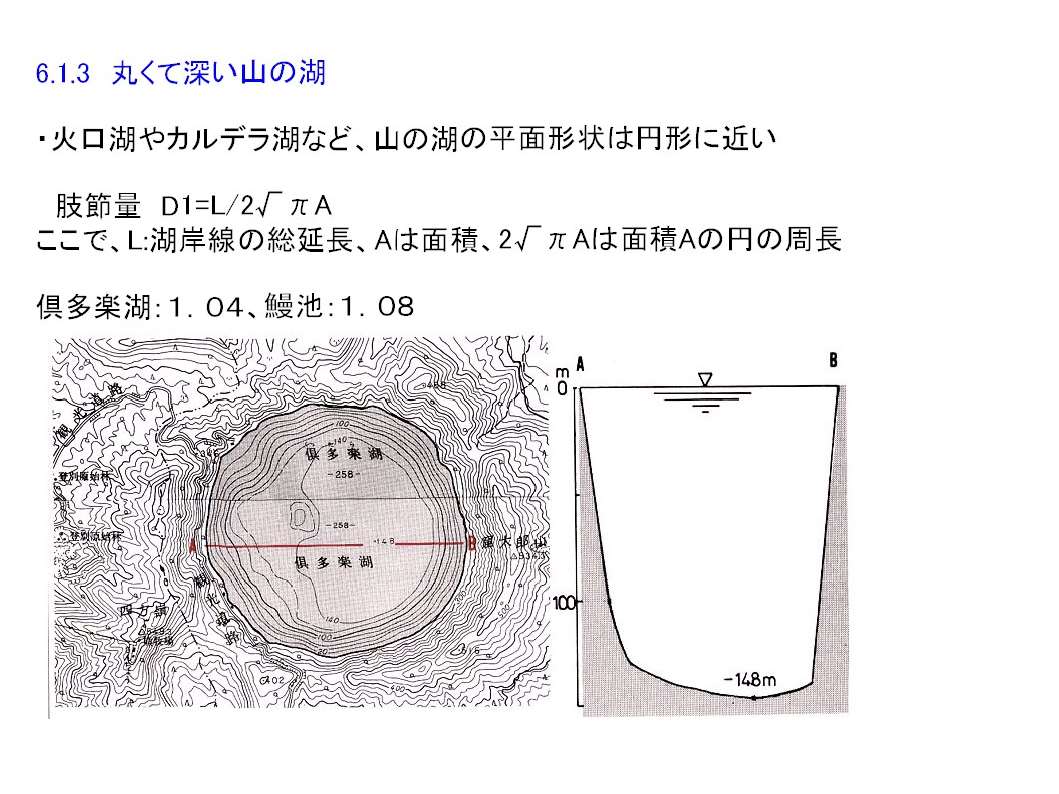

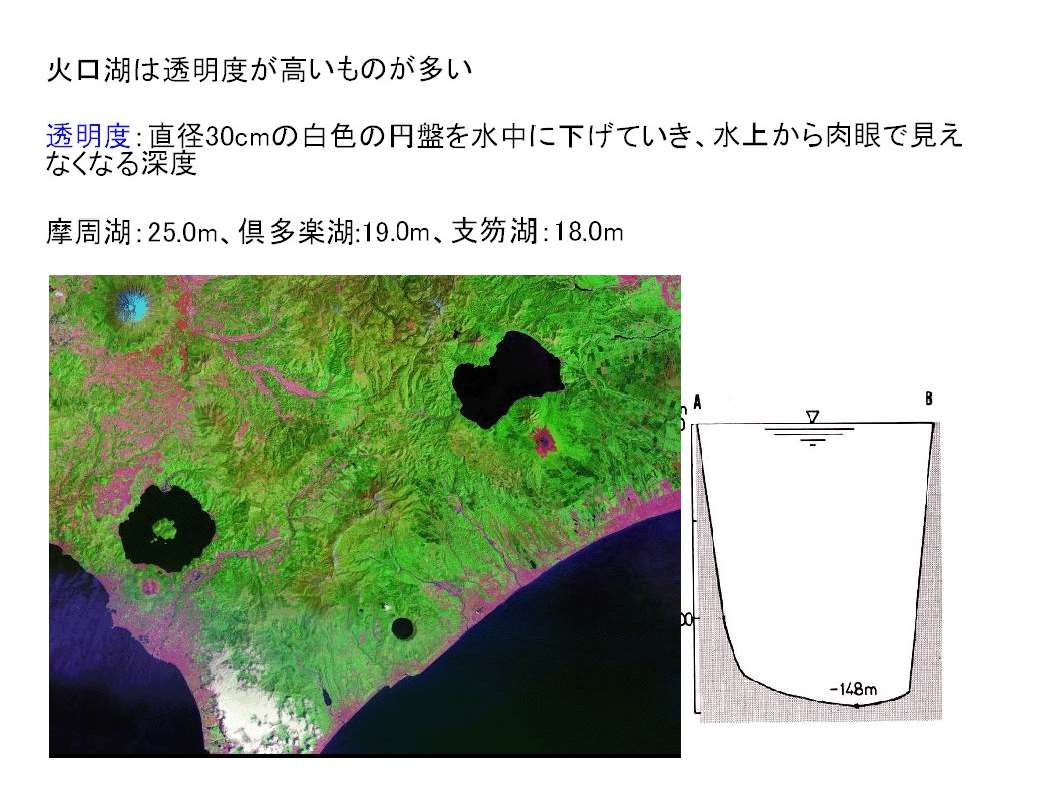

もとがカルデラですので、水深は深いことが特徴です。

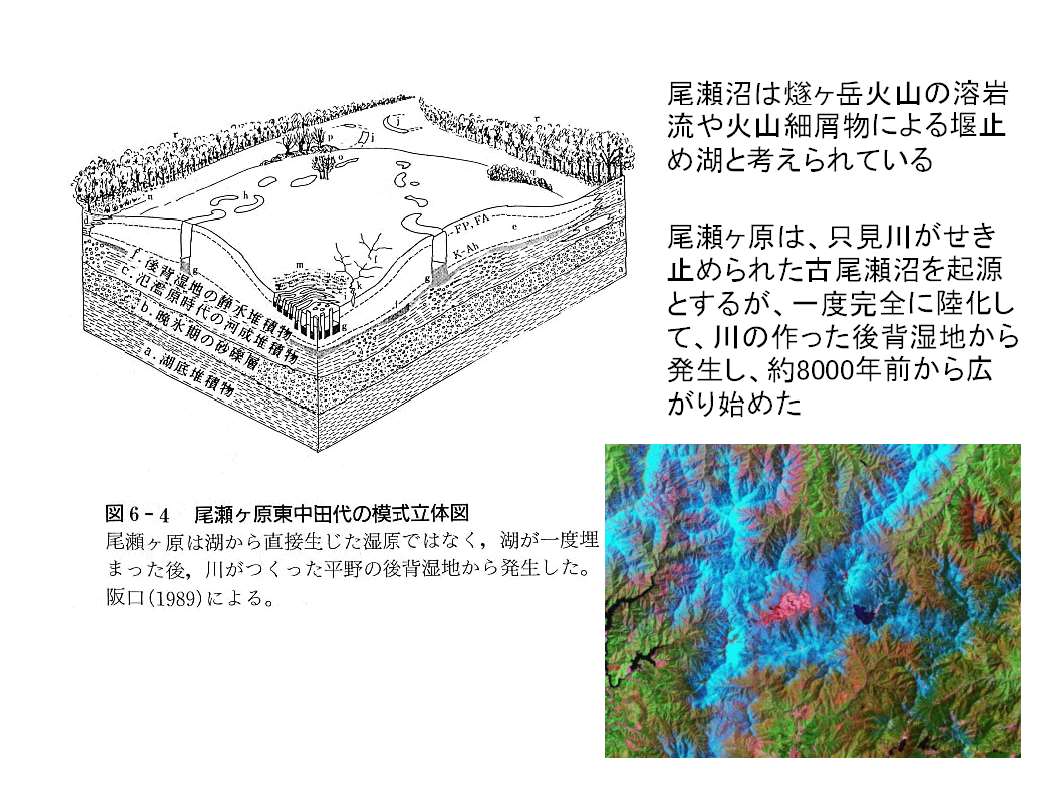

ただし、尾瀬ヶ原の地史には一度陸化した記録があるそうです。山の上に湿地があるのは、積雪の多さも理由の一つです。

かつて、ここにダムを建設し、首都圏に電気を送る計画がありましたが、中止になりました。今でも東電はCSR活動として尾瀬ヶ原を活用しています。

しかし、地域の産業進行に活用するため、堤防が強化され、湖沼の形態をとどめることになりました。

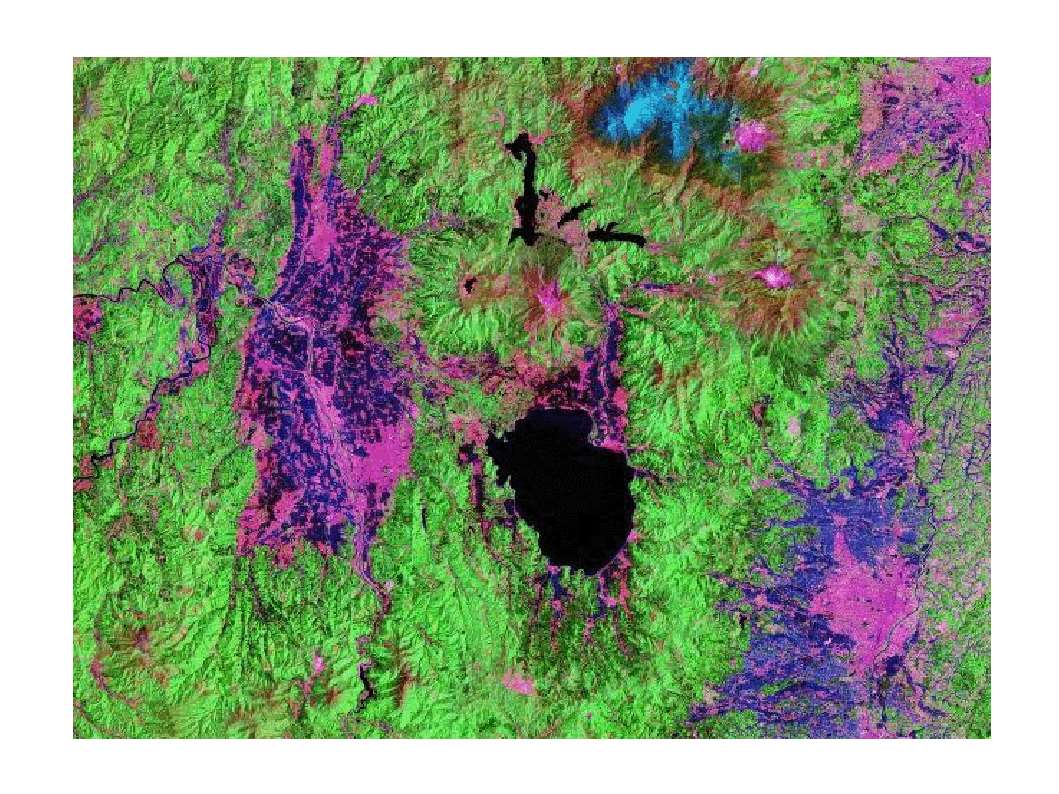

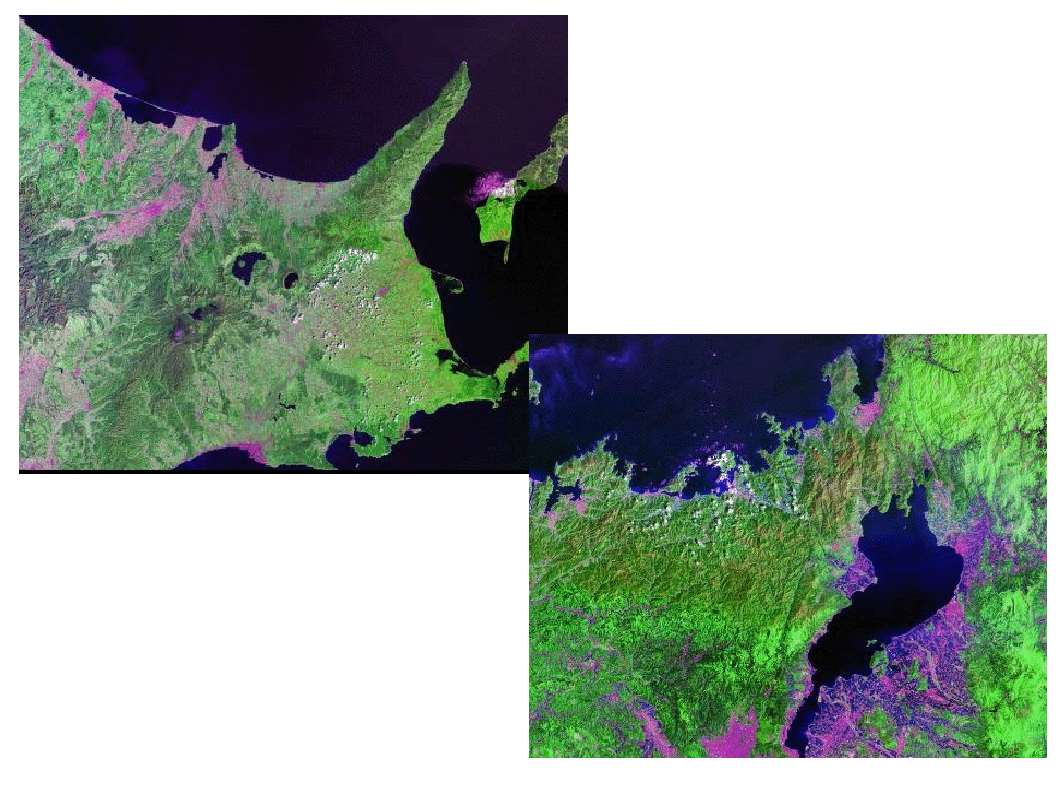

磐梯山の崩壊跡地がわかると思います。滑落崖、滑動したブロック、その沿面にある流山。五色沼が見えますが、これも噴火によって形成された堰止め湖です。

東北地方は南北方向に断層が走り、地溝(グラーベン)として形成された盆地が南北に連なっています。猪苗代湖も水がたまらなければ盆地になっていました。

構造湖としては琵琶湖、諏訪湖が有名ですが、仁科三湖は構造湖としての成因と、山体崩壊の土砂による堰止め湖としての成因もあります。

琵琶湖はブラタモリでもやっていましたが、年代が古いことが特徴です。堆積物には数十万年の気候に関する記録が残されているとともに、年単位の環境変動も記録されています。

ほかにどんな事例があるでしょうか。鹿児島県の池田湖、鰻池をGoogleで見てみましょう。池田湖は謎の生物イッシーで有名です。おそらく大きな鰻でしょうか。観光用の大鰻を現地で見ることができます。

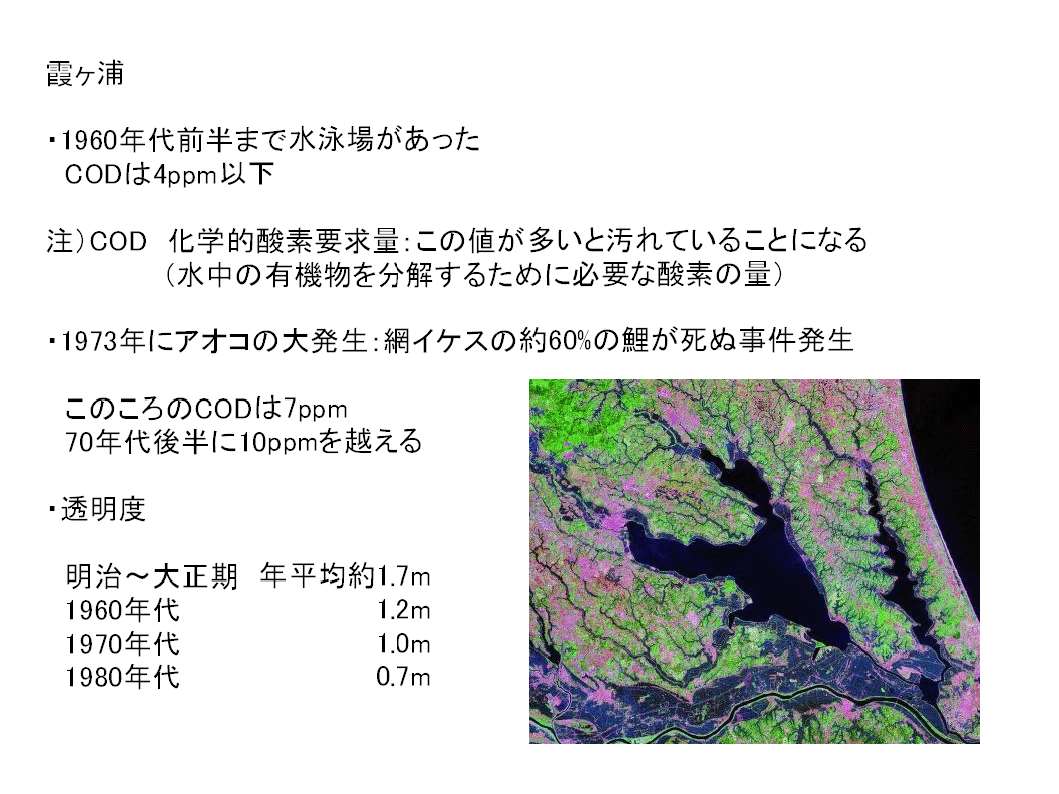

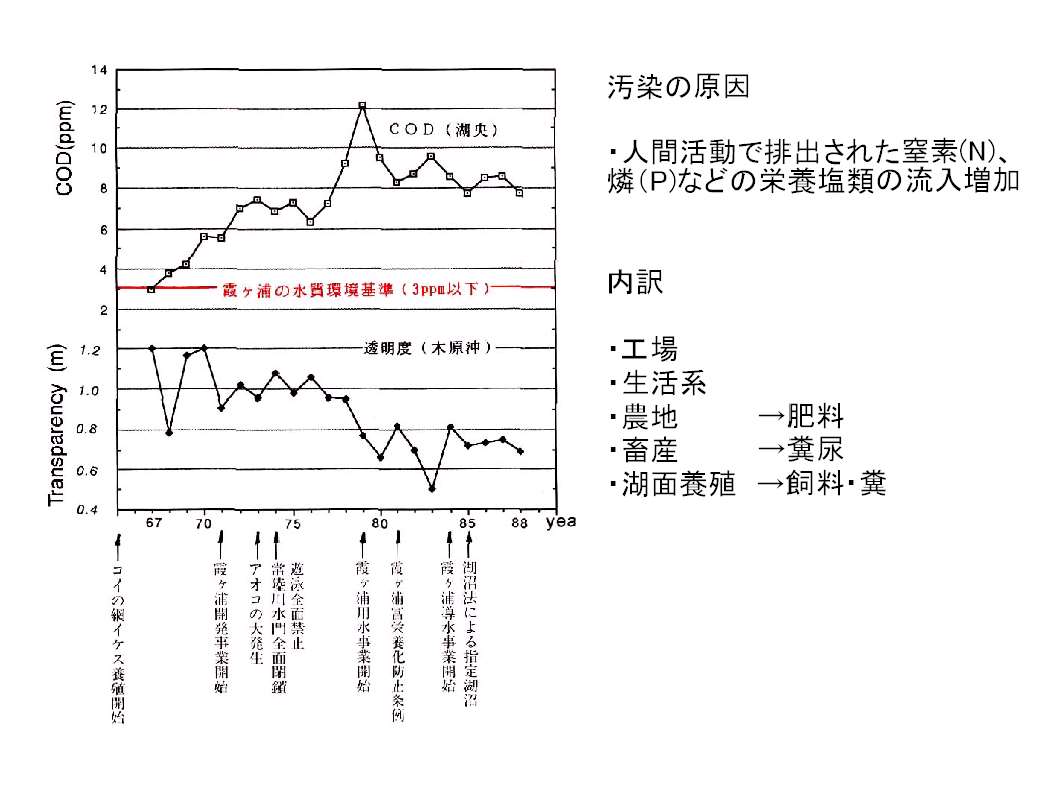

では、印旛沼はどの程度でしょうか。数10cmです。印旛沼はCOD指標による汚染No.1の座にあります。それは私たちが原因者でもあるのです。教科書に霞ヶ浦の例があります。

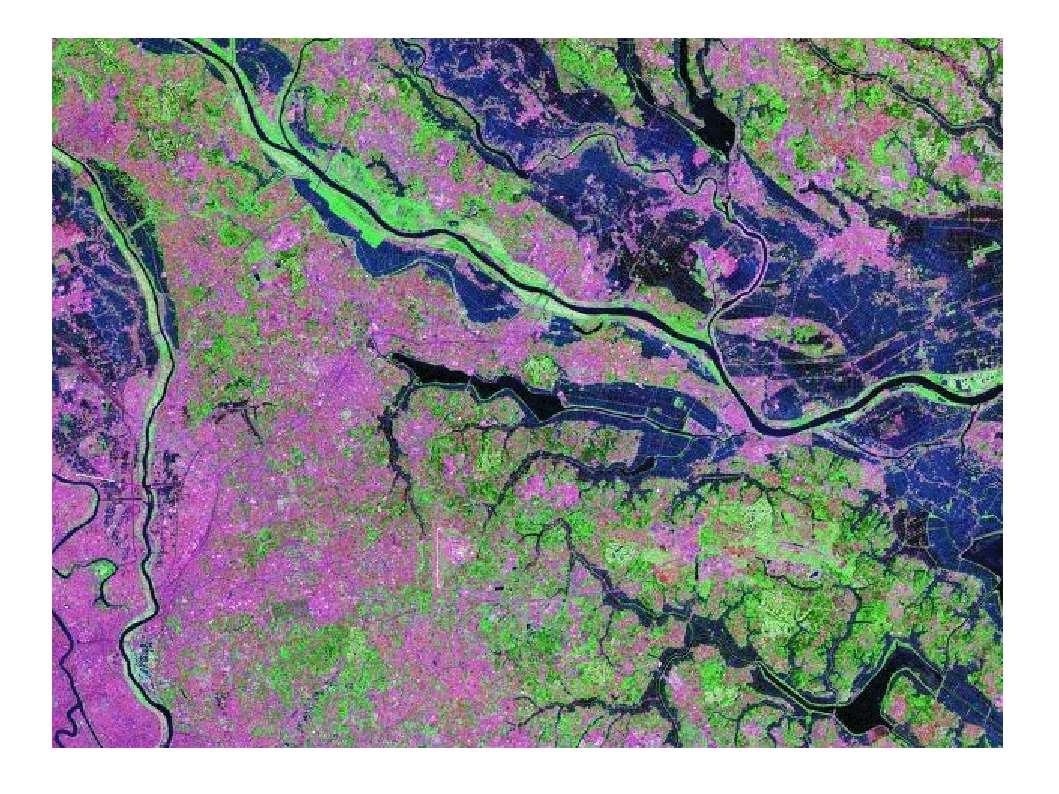

日本では人が平野に集住しており、近くに海跡湖があることも地理的な要因です。

右下には琵琶湖が見えますが、琵琶湖は構造湖です。阿蘇の海は内湾が砂嘴によって閉塞されてもので、砂嘴は天橋立として有名です。さて、どこだ。

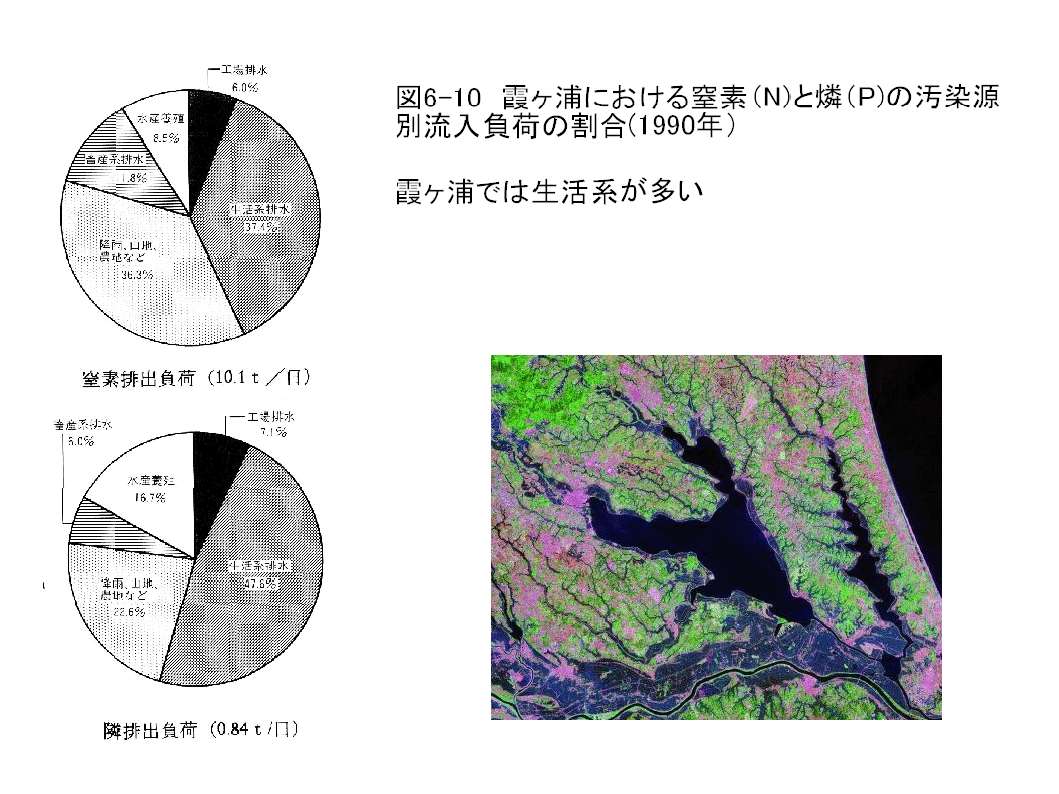

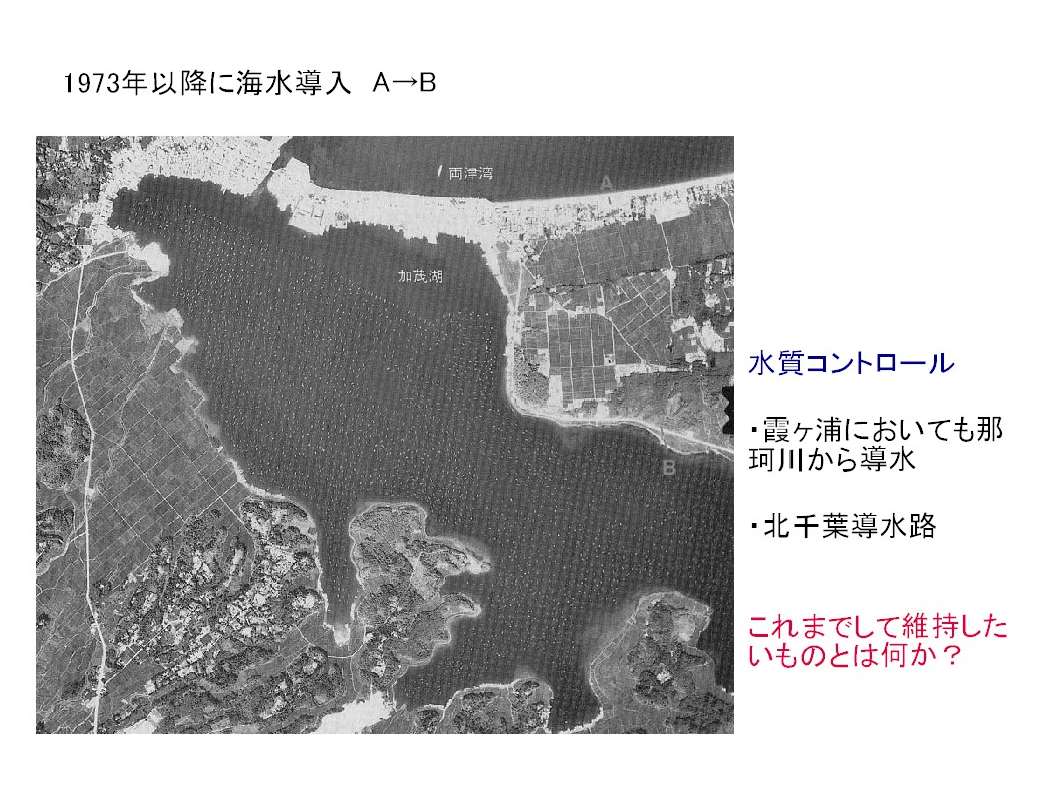

衛星画像の左(西方)には中海が見えます。中海の隣には宍道湖(画像では見えていません)がありますが、人間の利用による水環境の変動が地域の生態系、産業を変えています。教科書では霞ヶ浦や、佐渡島の加茂池の事例が紹介されています。

人間活動による環境変化は地域特有の現れ方をします。地域ごとに見て、理解するという力を地理学を通じて身に付けてください。

水質汚染の原因は、都市域からの降雨時の流出(ファーストフラッシュといいます)による物質の洗い出し、肥料や飼料からの物質の流入、などがあります。

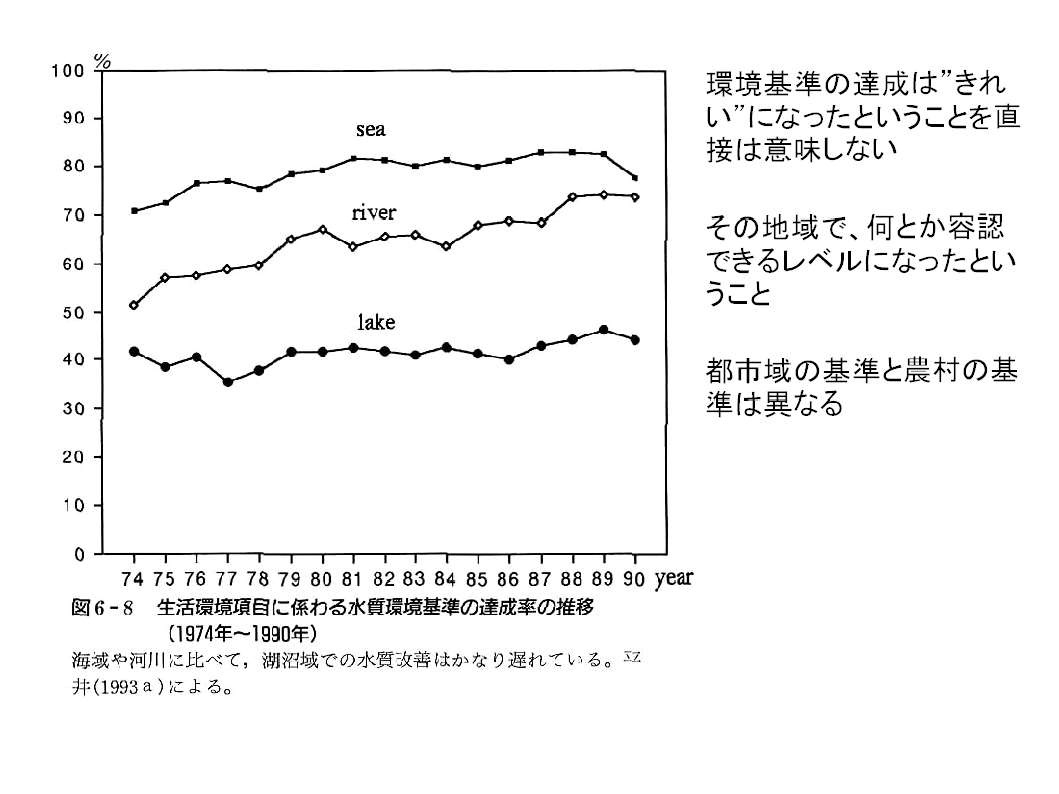

水質環境基準は河川では都市河川、郊外の河川で異なります。このページの下の方にある別表2を見ると、類型がわかります。例えば、河川ではAA類型のBODは1mg/l以下ですが、E類型は10mg/l以下です。

なお、河川はBOD(生物化学的酸素要求量)、湖沼はCOD(科学的酸素要求量)が使われます。

海域は高止まり、河川は改善傾向にありますが、まだまだ。湖沼は改善が見られません。さて、どうすれば良いか。私たちの暮らし方にも関わる重要課題ですので、わがこと化して考えなければなりません。

霞ヶ浦では昭和の中期までは湖水浴場がありました。印旛沼でも昔は泳いだもんだ、というシニアがいます。時代とともに水質は悪化し、その代わり、私たちの生活は便利になりました。

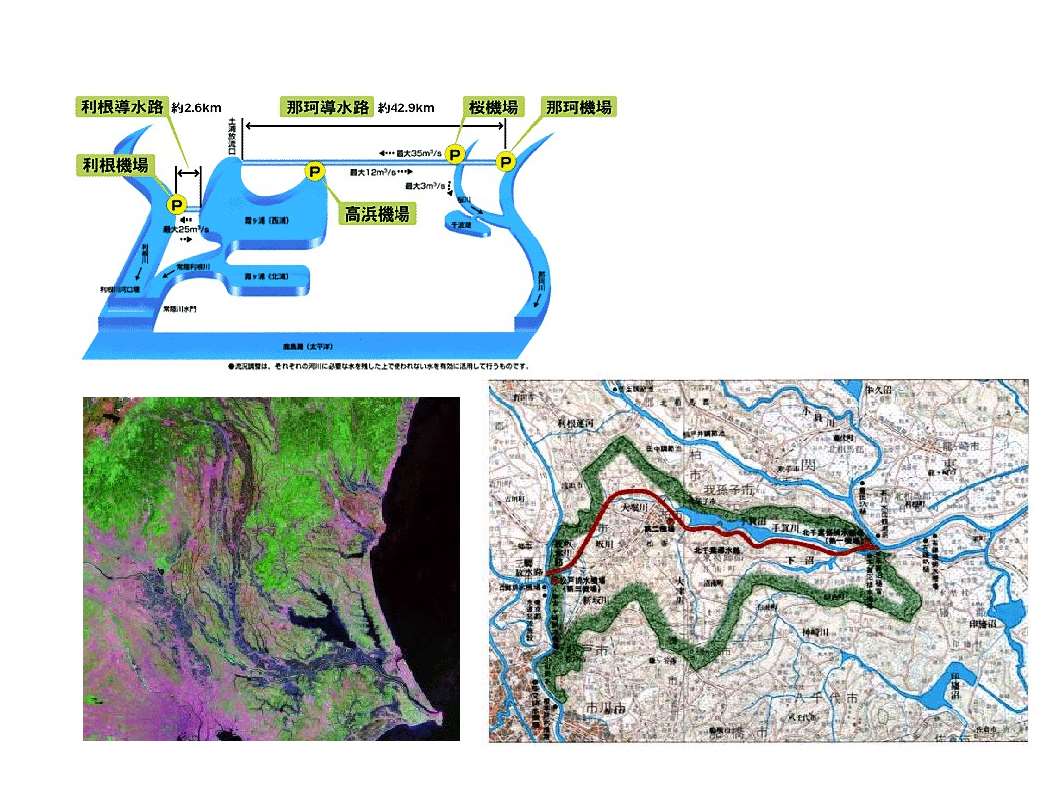

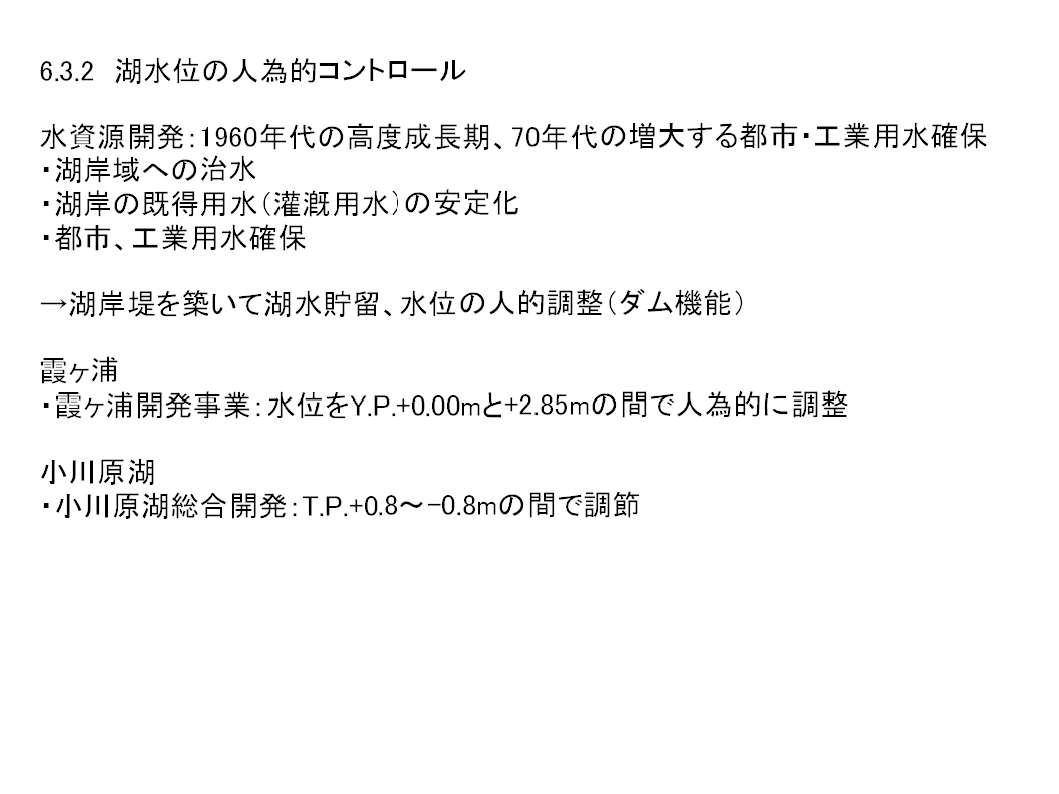

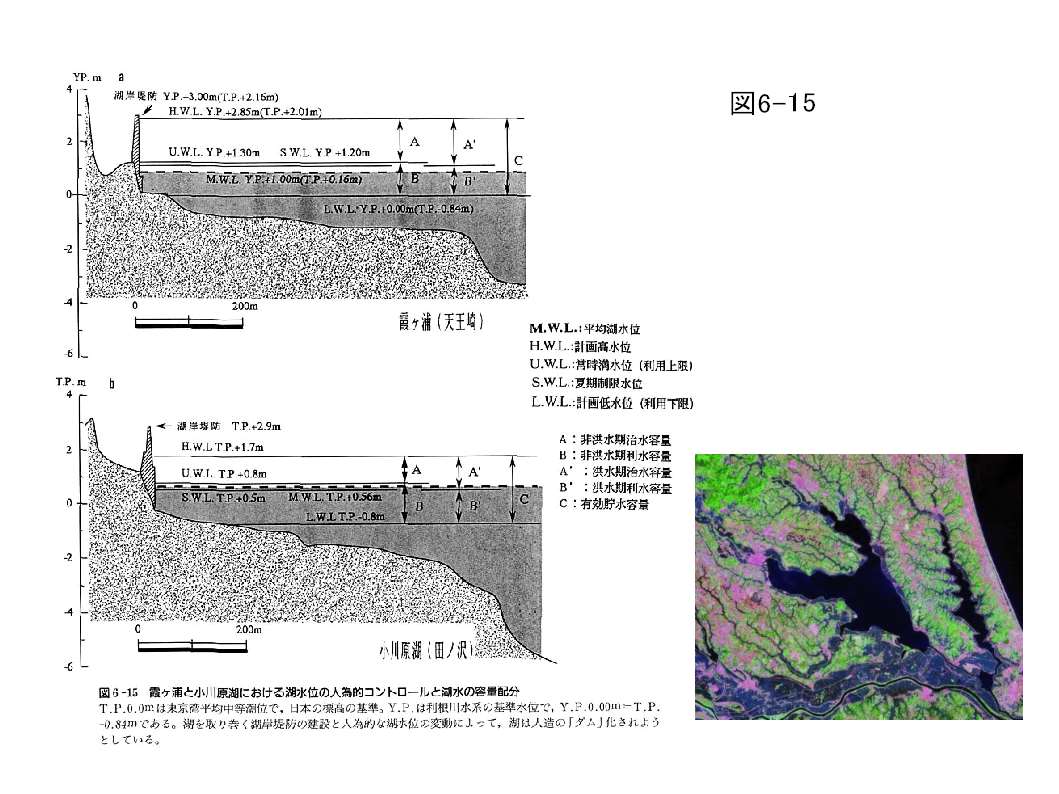

この間、様々なことがありました(いくらでも説明できるのですが、ここは時間軸の下にある事象については調べてください)。霞ヶ浦がダムになったこと、それによって湖水の循環が不活発になり、水質汚濁が進みました。印旛沼も事情は同じです。

自然の湖沼ではなくなっていますが、私たちは便益を得ています。さあ、どうするか。

みな、私たちの生業や食料と関係しています。汚染は改善しなければなりませんが、私たちの生活態度も同時に改善しなければなりません。

それは、生業の発展、維持のために必要なことでもありました。

どこで、何が起きているのか。それは、どんな、場所なのか。どんな地理的特徴を持った地域なのか、ということを知るように心がけてほしいと思います。今はGoogleMapやGoogleEarthを使うことができるので、便利になりました。

地域ごとに事情が異なることを知ることが、問題解決の力になります。初等・中等教育における教育力にも繋がります。

人の暮らしを支えるため、湖は瀕死の状態にあるということです。どうしたら人と自然が共生することができるのでしょうか。

それは、利根川の治水対策のため、利根川の水位が高くなったときに、手賀沼を通して江戸川に排水する事業です。水質改善に治水という目的が加わったため、事業化できたという事情があります。

しかし、希釈による浄化ですので、抜本的な解決とはいえないでしょう。

しかし、水質悪化を始め、様々な問題も生じています。霞ヶ浦が痛んでいくことは私たち眼には直接見えません。しかし、それは私たちにも関係があることだという認識を持ってほしいと思います。

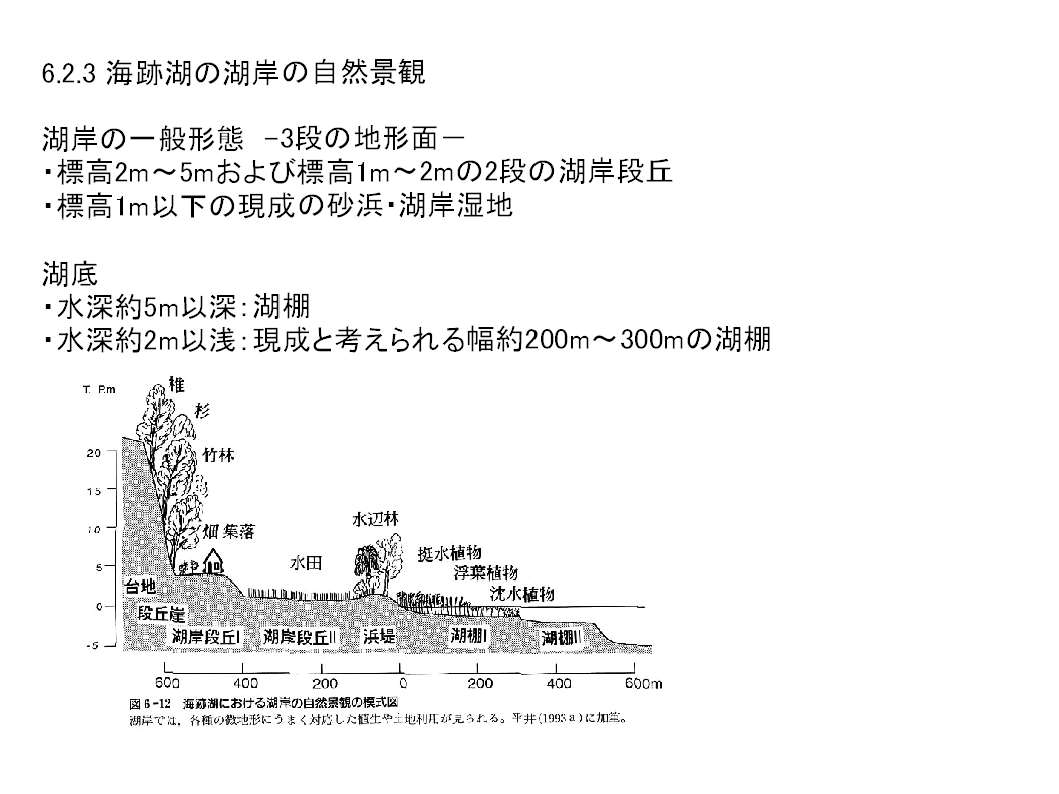

昔、それは概ね昭和30年代までと考えて良いでしょう。昔は土地の性質、湖沼の水位変動に適応した人の暮らしや生態系がありました。

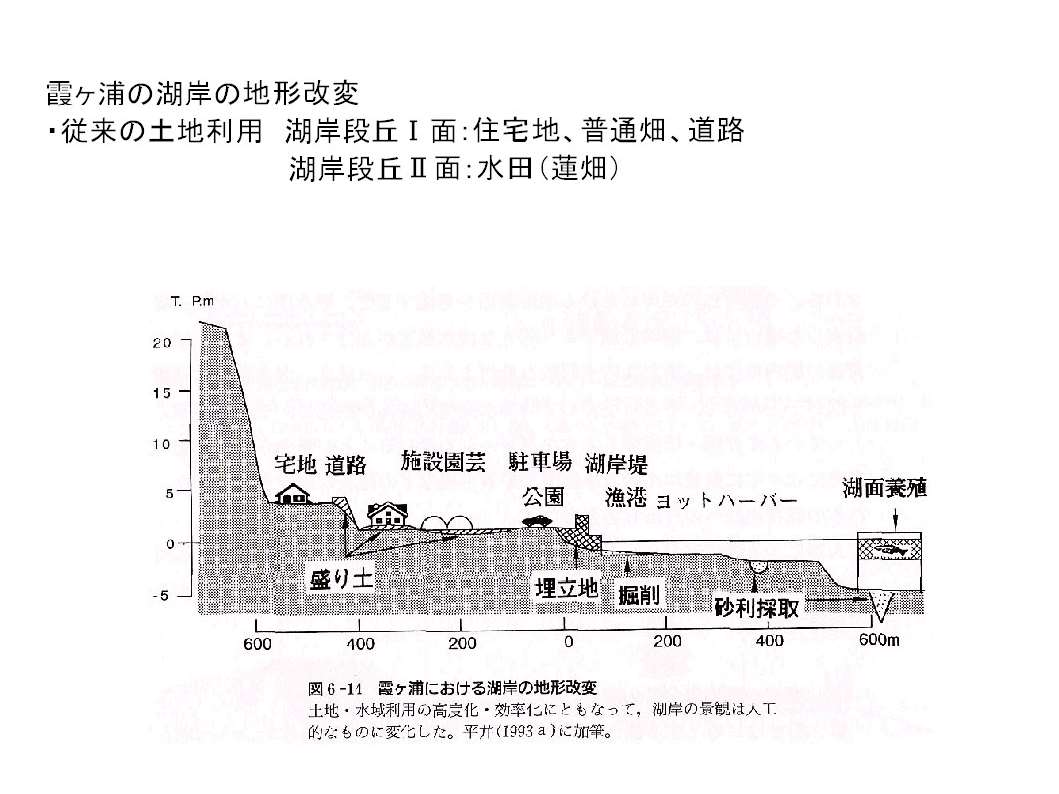

昔の集落は通常時には浸水しない段丘の上に立地していました。しかし、湖岸を堤防で囲み、治水安全度が高まると、人の暮らしが湖岸近くまで進出してきます。

しかし、私たちの生活を守る治水施設等のインフラは未来永劫に維持、更新可能でしょうか。生態系サービスの機能を復活させることが暮らしの安全・安心に関わると考える人たちも増えてきました。

自然の機能を活かしたインフラをグリーン・インフラストラクチャー、また、同様に自然の機能を活かした災害リスクの軽減をEcoDRR(Disaster Risk Reduction)といいます。

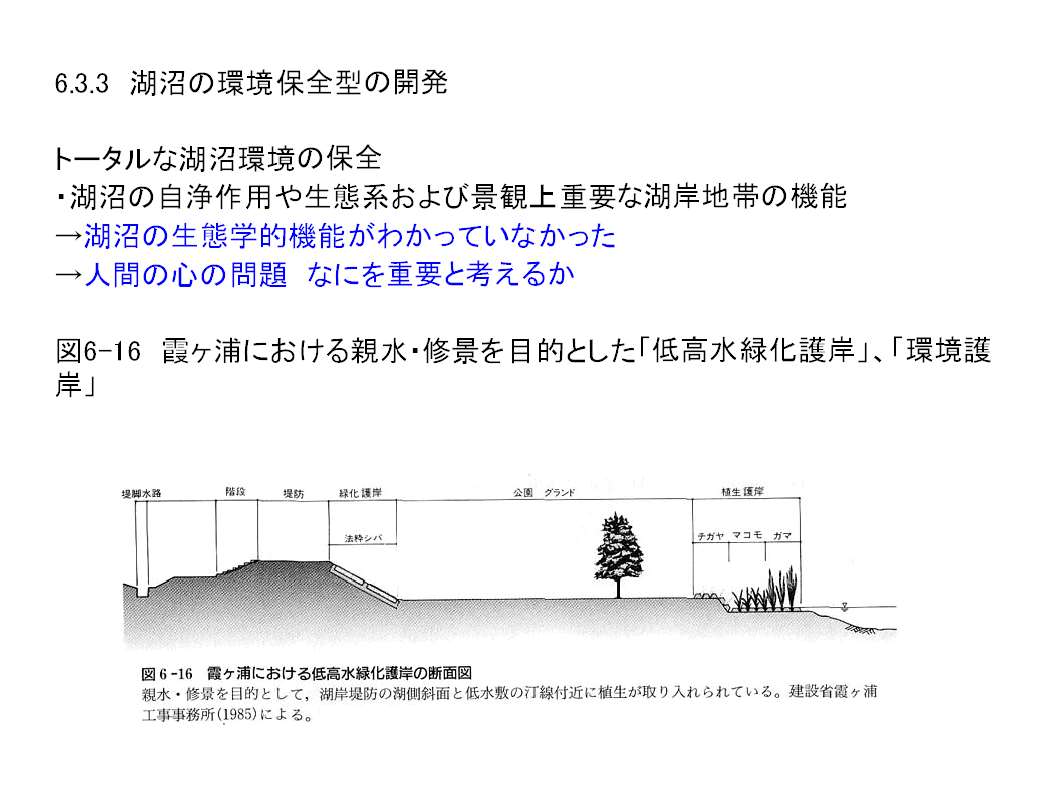

人工湖岸は人と自然を分断させたともいえます。

湖岸から急に水深が深くなり、水草が生育できなくなりました。湖底に砂利がある場所では砂利が採掘されました。湖面養殖は余分な飼料や魚の糞が水質悪化をもたらしました。

霞ヶ浦、印旛沼、琵琶湖、そして小川原湖が代表的な湖沼です。小川原湖には日本の原子力開発に関わる歴史が刻み込まれています。調べて見よう。

おそらく、世代によって考え方は異なるかも知れません。私は高度経済成長、低成長時代、バブル経済とその崩壊、その後の失われた10年を経験してきました。皆さんはどんな社会が望ましいと感がるでしょうか。それは自動的に得られるものですか。

私たちの暮らしと自然の間でどんな折り合いを付けたら良いか。地理学の課題でもあります。