DNGL環境防災学(近藤担当)

DNGL環境防災学(近藤担当)

| Ⅰ:自然地理学の基礎と方法(10月7日) | Ⅱ:水害(10月14日) | Ⅲ:土石流・崩壊(10月21日) | Ⅳ:地すべり(10月28日) |

| Ⅴ:地震災害(11月4日) | Ⅵ:津波災害(11月11日) | Ⅶ:火山災害(11月18日) | Ⅷ:地盤災害・海岸侵食(11月25日) |

![]() 第1話:自然地理学の基礎と方法(10月7日)

第1話:自然地理学の基礎と方法(10月7日)

![]() 地形図・空中写真・主題図を閲覧、ダウンロードできるサイト

地形図・空中写真・主題図を閲覧、ダウンロードできるサイト

![]() 実体視の練習

実体視の練習

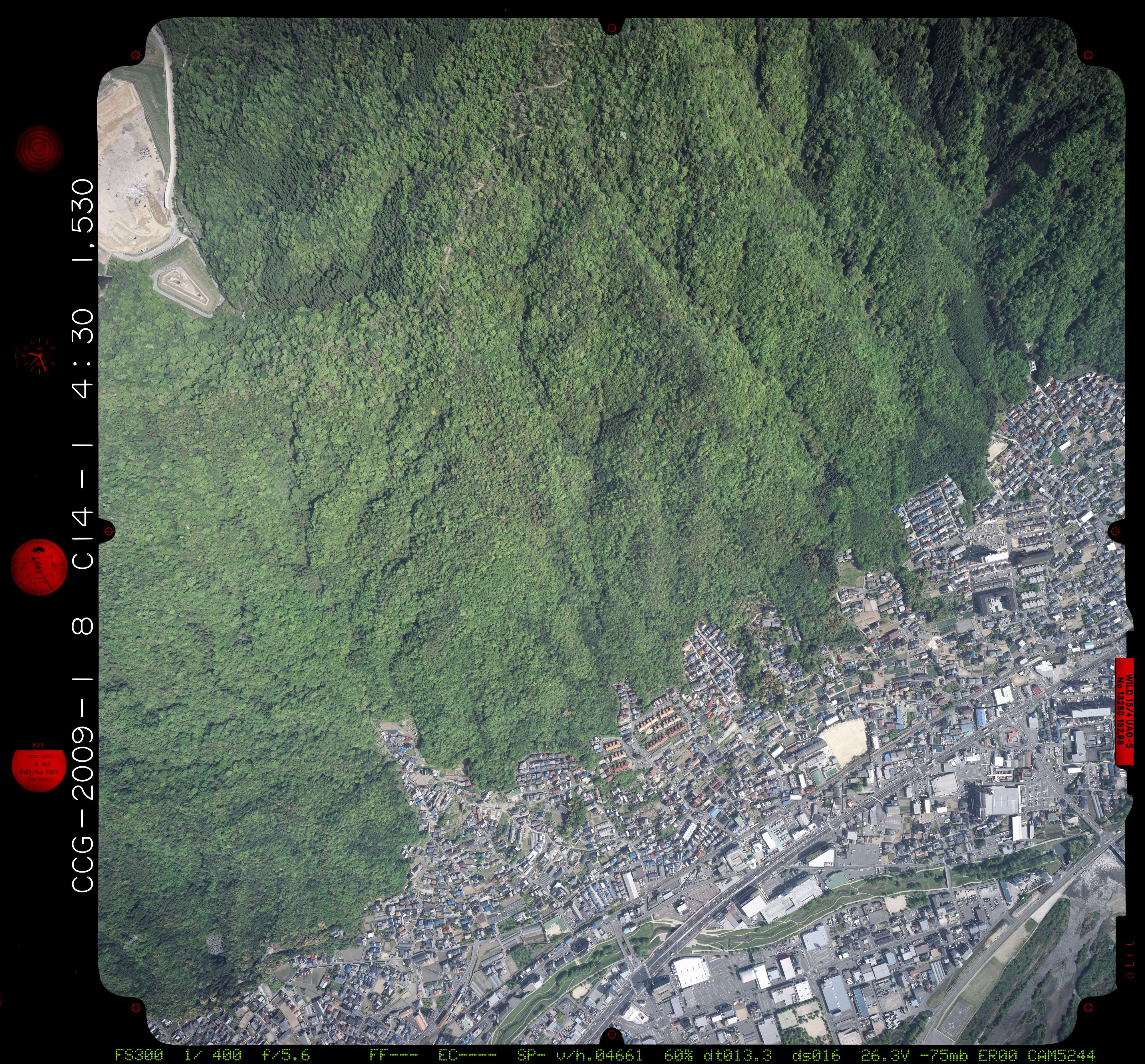

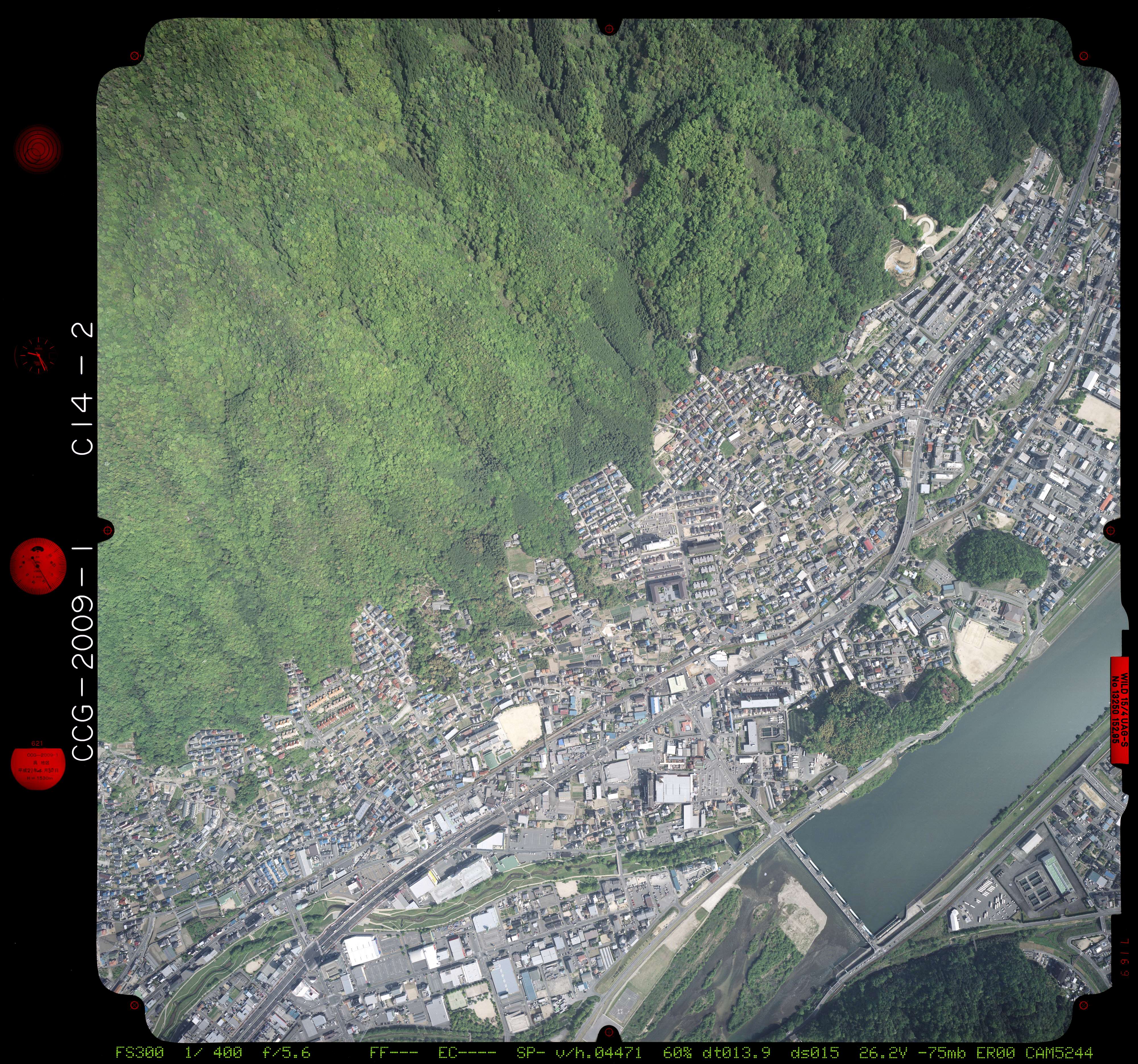

下の3枚の画像は2009年に撮影された広島市安佐南区の連続する3枚の空中写真です。 これをクリックしてダウンロードし、実体視してみよう。

|

|

|

実体視はできたでしょうか。古今書院「応用地形セミナー」から実体視の方法と練習用の口絵ページを採録しました。ここをクリックして練習に使ってください。可能な限りご購入頂ければ幸いにございます。

![]() 旧版地形図の検索と購入

旧版地形図の検索と購入

![]() 事後課題

事後課題

広島市安佐南区の最新の空中写真(上記の写真利用可)と米軍写真(1947、1948年)をダウンロードし、実体視して、山林の状況、土地利用のあり方を記述してみよう。 ⇒実体視の方法はここを参考にしてください。

![]() 本日紹介した書籍

本日紹介した書籍

その他、「富士覚醒」、「震災列島」もおもしろい。小説ですが、科学的知見に基づいているので現実感がある。

古今書院では本書以外にも空中写真判読や災害に関する多数の書籍あり。特に、災害履歴に関する書籍は、災害をわがこと化するために大変役に立つ。

![]() 第2話:水害(10月14日)

第2話:水害(10月14日)

ここから地形図を参照することができます。地域の話を聞いたら、まず地形図で地形や土地利用を確認してみよう。土地条件図などの主題図も見ることができます。

![]() 国土交通省ハザードマップポータルサイト

国土交通省ハザードマップポータルサイト ![]() J-SHIS 地震ハザードステーション

J-SHIS 地震ハザードステーション

あなたにとって大切な町の洪水ハザードマップを見てみましょう。

![]() 事後課題

事後課題

地図をダウンロード(画像をクリックして表示、保存)して、下記の問いに答えなさい。迅速測図の図式はここを参照してください。

ヒント:自然堤防は畑(白抜き)を抽出、残りは後背湿地

ヒント:沖積低地におけるどんな地形に沿って洪水は流れ、湛水するか。

.jpg) |

.jpg) |

| 迅速測図(明治15年) | 1:2.5万分の1地形図(平成) |

![]() 第3話:土砂災害Ⅰ 土石流・崩壊(10月21日)

第3話:土砂災害Ⅰ 土石流・崩壊(10月21日)

![]() 事後課題

事後課題

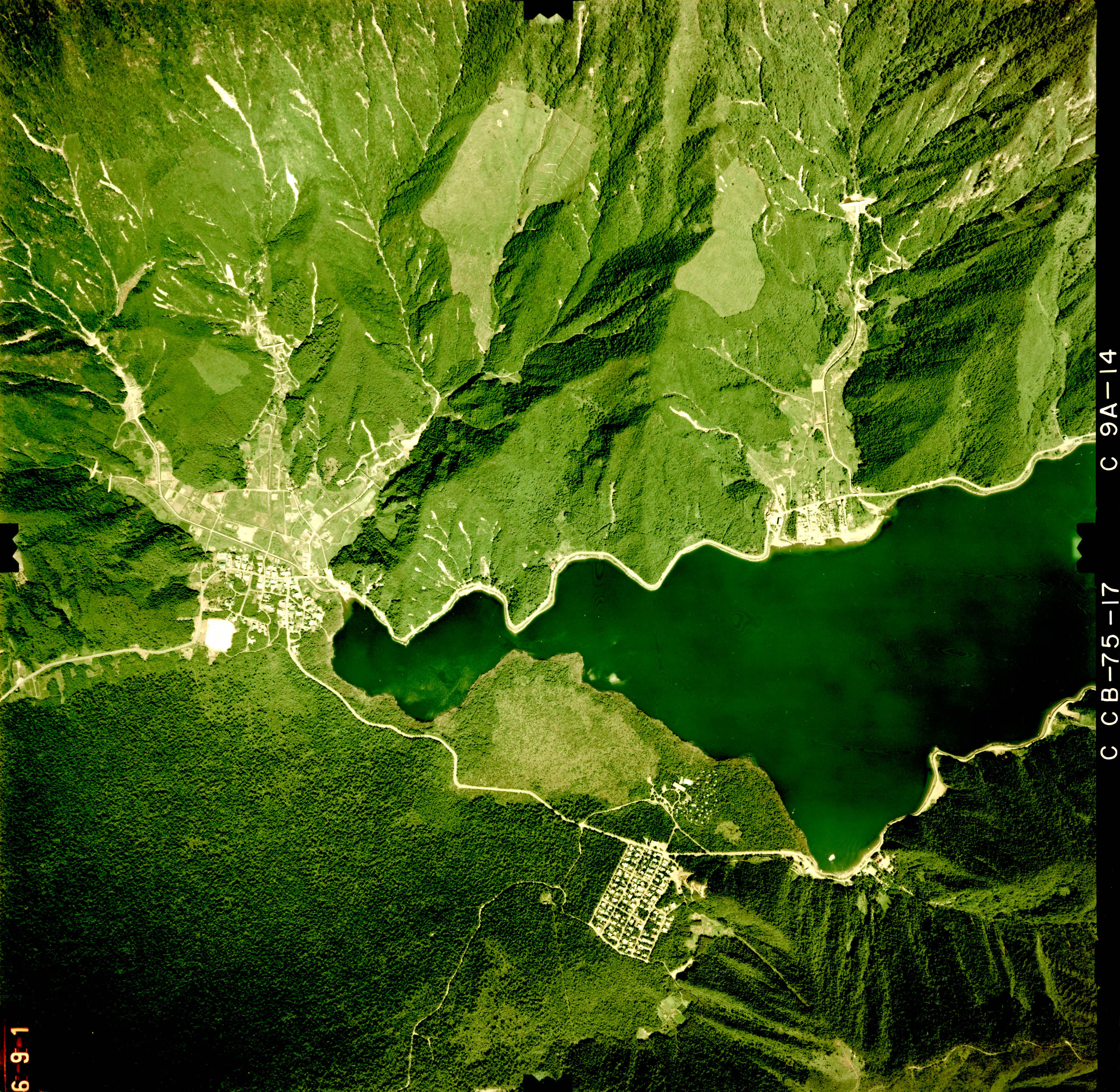

西湖周辺の1:25,000地形図と1975年撮影の空中写真を用意しました。右クリックで「対象をファイルに保存」、あるいはクリックして表示させてから右クリック「名前をつけて画像を保存」、でダウンロードできます。

.bmp) |

|

|

|

|

現在の根場集落は富士山の溶岩台地の末端に位置していますが、災害時は本沢川下流の沖積錐の上に位置していました。土石流災害を受けた根場、西湖地区の地形の特徴を地形図と空中写真を見ながら記述してみましょう。

![]() 第4話:土砂災害Ⅱ 地すべり(10月28日)

第4話:土砂災害Ⅱ 地すべり(10月28日)

20万分の1地勢図の図郭を選択し、その中に含まれる16(4x4)の5万分の1地形図の図郭ごとに地すべり地形分布図を表示します。図郭のインデックスはここをご覧ください。

![]() 事後課題

事後課題

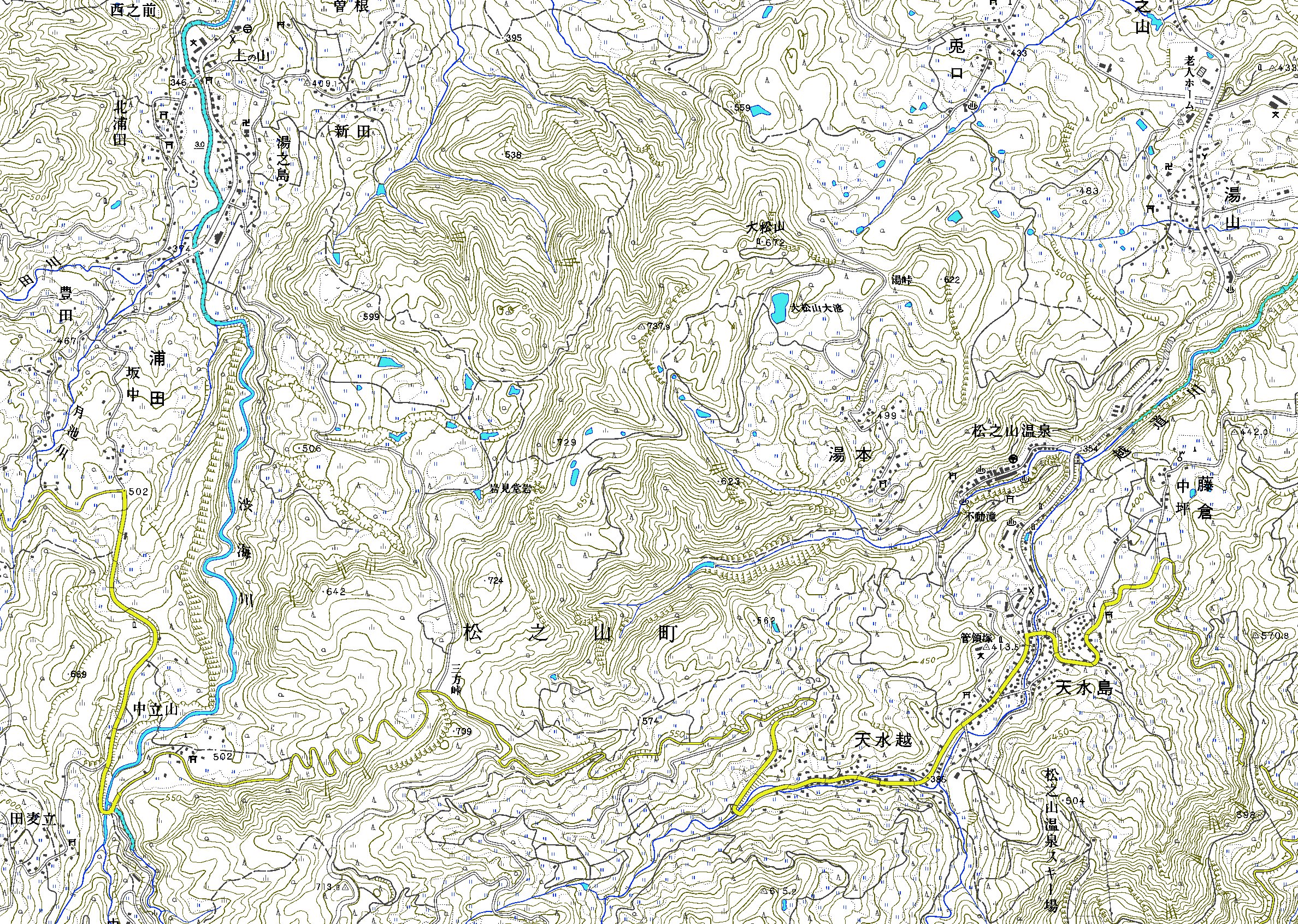

(2017年改訂)「松之山大地すべり」は2014年に発生50年を迎え、新潟県十日町市では記念誌を作成しました。簡単に読める内容ですの、PDFをダウンロードし、下にある地形図と対比させながら読んでください。

(旧版)新潟県松之山温泉の背後には「松之山地すべり」が存在しており、1962年から1964年にかけて変動が活発化し、地すべり対策工事が施されています。松之山温泉、良いところですね。温泉に浸かってまったりしたいものです。

![]() 資料1:地形図

資料1:地形図

s.jpg) |

|

| 1:25,000地形図松之山温泉 | 地すべり部分の拡大 |

![]() 資料2:空中写真(1976年撮影)

資料2:空中写真(1976年撮影)

|

|

|

|

|

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

それでは、地形図と空中写真を参照して、松之山地すべりの地形、土地利用の特徴を記述してください。ここに、専門家による地すべり判読図を置きますので参考にしてください。地すべりブロックの範囲、滑落崖、凹地、池、等の情報が記載されています。

なお、松之山地すべりの西隣にも地すべり地形がありますが、下端を河川に侵食されているので、古い時代に動いて、現在は安定していることを意味しています。

![]() 第5話:地震災害(11月4日)

第5話:地震災害(11月4日)

![]() 地震に関するリンク

地震に関するリンク

中には研究を主体として活動している組織もあります。地震のメカニズムを知ることも重要ですが、必ずやってくる地震を受け入れて、暮らし、町づくりを考え直すことも大切ではないでしょうか。

![]() 事後課題-災害史について調べる

事後課題-災害史について調べる

みなさんが住んでいる地域の過去の災害について行政や地元の有志がとりまとめた災害史があるかどうか、調べましょう。過去の地震災害をひとつ取り上げて、ハザード(地震)の特徴、災害に至る経緯、災害となった素因、などについて簡単に纏めてみよう!

【行政が纏めた災害史の例】

こんな情報を探して、読んでみよう!

皆さんの関心地域の津波ハザードマップを見てみよう。

![]() 事後課題-津波ハザードマップを読む

事後課題-津波ハザードマップを読む

関心地域の津波ハザードマップを閲覧し、想定浸水域を確認したら、その場所の土地利用、公共施設の配置、道路網、等を確認し、地震発生時の対応について考えてみよう。 地図は国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスから参照できます。

![]() 第7話:火山災害(2014年11月18日)

第7話:火山災害(2014年11月18日)

![]() 事後課題

事後課題

・江戸時代以降は噴火の記録が残りやすいのですが、それ以前に大噴火を起こした地質学的、考古学的な記録、伝説が残されている火山がたくさんあります。そのような火山を探して、どのような事変が起きたのか調べてみましょう。

・例えば、古墳時代から平安時代にかけて噴火した火山には十和田火山、榛名火山があり、富士山も噴火していますね。その時、何が起こったのでしょうか。

・遙か遠い過去の噴火記録を探して、身近にある火山が活火山であることを意識してください。

![]() 第8話:地盤災害・海岸侵食(11月19日)

第8話:地盤災害・海岸侵食(11月19日)

国土地理院が作成した主題図や空中写真を同じ画面で閲覧することができる。

日本地理学会災害対応委員会による災害緊急速報が得られます。

![]() 事後課題

事後課題

これまでに自然の営みと人の営みの相克である災害について学んできました。人と自然は共生することはできるのでしょうか。君たちが考える人と自然の良好な関係のあり方について聞かせてください。

その答えは一つではありません。まず自分自身の考え方を持ち、人の考え方も尊重し、折り合いをつけていく方法を考えてください。

人の考え方を理解しようとする際には、その人の“世界”の範囲を考えると良い。“世界”とは、その人が関係性を持っている範囲で構成される。自分の世界と人の世界がどう交わるのか(あるいは交わらないのか)、これを考えると人の考え方が理解でき、折り合いの付け方も見えてくるかも知れません。

![]() 第9話:原子力災害(付録)

第9話:原子力災害(付録)

2014年9月7日日本学術会議公開シンポジウム「東日本大震災を教訓とした安全安心で持続可能な社会の形成に向けて」で講演した資料です。その他の資料は下記のURLを参照してください。

中・長期の災害看護の課題が福島にあると思います。原子力災害については、遠くにいて頭で考えるのではなく、現場に身を置いて感じながら対応を考える必要があります。とはいえ、なかなか現場には入れないでしょうが、放射能汚染の実態については科学の成果を理解する態度を持ち、避難者の暮らしについては、なるべく「わがこと化」して考えるように努力してほしいと思います。

![]() 2016年12月1日追加資料

2016年12月1日追加資料