環境リモートセンシン概論 自地理学入門

![]() コンテンツは改善のために不定期に追加、修正されることがあります。

コンテンツは改善のために不定期に追加、修正されることがあります。

| 1 |  |

環境リモートセンシングとは、環境“の(ための)”リモートセンシングです。千葉大学環境リモートセンシング研究センターでは、「環境リモートセンシング」という学問の分野を確立させるための仕事を行ってきました。環境を扱う学問分野に「地理学」がありますが、地理学をベースとした「地球人間圏科学」という分野ができつつあります。 裏の事情をお話しすると、学術の分野が細分化されすぎたので日本学術会議で分野を統合することになりました。その時に、地学系と地理系が一緒になって「地球惑星科学」という大きな分野を作りました。その時、人と自然の関係学としての地理学が中心となって地球人間圏科学という新しい分野を地球惑星科学の一分科として作りました。 |

| 2 |  |

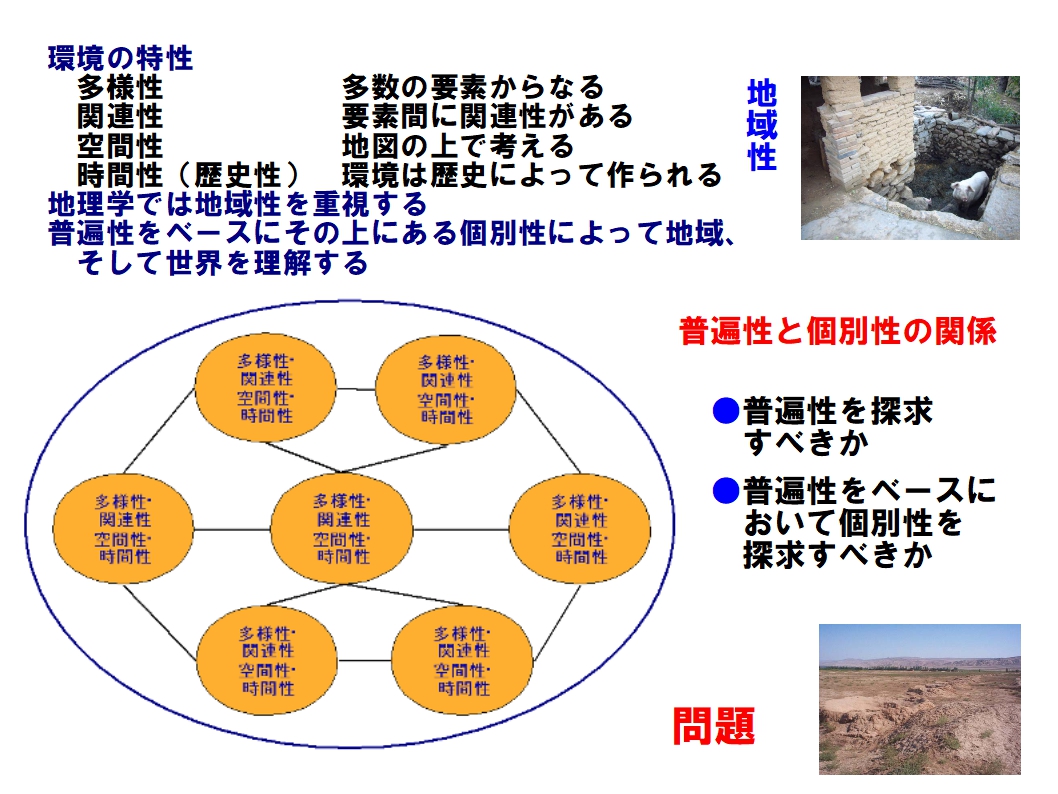

環境とは何でしょうか。環境は自然でも、単なる周囲という意味でもありません。英語では"environment"、フランス語では"milieu"ですが、日本語では"風土"がそれらの訳語として最も適切かも知れません。環境はマジックワードとして使われる様になってしまいましたが、本来は人(生態系)と相互作用する外界で、それが様々な地域の特徴を形成し、人と自然の関係性の問題として現れる“環境問題”の理解と解決の基礎となるものです。 環境の本質は、様々な要素から構成され(多様性)、要素間で関連性を持ち(関係性)、場所によって異なり(空間性)、歴史によって形成され(時間性)、スケールによって見え方が違う(階層性)にあります。 |

| 3 |  |

"環境科学"という語には歴史があります。その登場は日本の公害問題を契機にして発足した国立公害研究所(現国立環境研究所)でした。 環境科学は政策提言までもその目的に含みます。基礎をやっていれば、自分(研究者)ではない誰かが社会に役立てるわけではないのです。 一方、"環境学"は最近登場してきた語で、まだ体系はないと思います。でも、一番近い学問が地理学だと考えています。 |

| 4 |  |

ここは大人の事情がありますが、環境は様々な意味で使われるようになってしまいました。日本語の悲劇といって良いかも知れません。 人と自然の関係性を追求する学問が環境学ではないでしょうか。皆さんはどう考えますか。 |

| 5 |  |

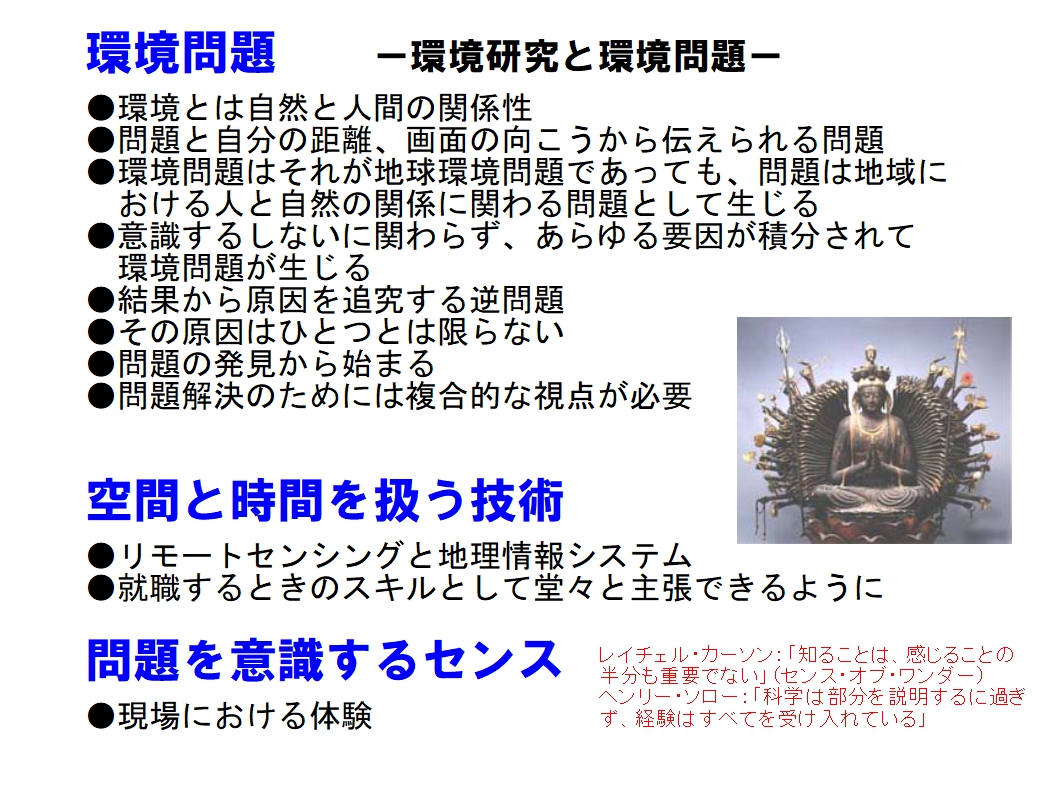

"環境研究"と"環境問題の解決"はかなり異なる営みだと思います。その目的が異なり、実践者も異なる場合があります。 千手観音は手には千の眼があり、世界のあらゆる場所を多様な観点(それがひとつひとつの眼です)から見通すことができます。環境を理解するために、千手観音の視点を意識してください。(哲学としての仏教の捉え方です) |

| 6 |  |

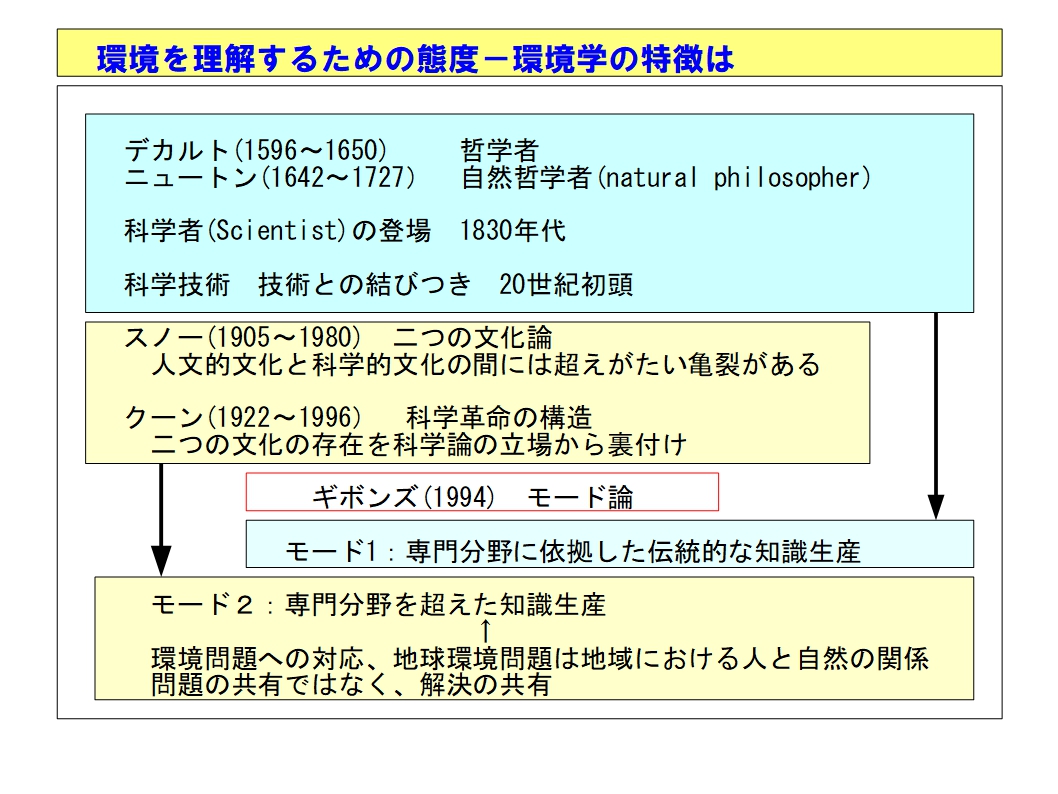

大学に入った皆さんは科学の歴史について学んでほしいと思います。科学ってなんだ?明治時代には"百科の学"といってたくさんの学問があるという意味でした。しかし、戦争の世紀であった20世紀を経て、科学のあり方は大分変わってきました。 最近、日本の科学は衰退傾向にあると言われます。それは科学史や科学論が大学であまり講義されなくなったので、科学の価値の本質的な議論ができなくなってしまったことに一因があるのではないかと近藤は考えていますが、皆さんは自分で調べて、自分の意見を持ってほしいと思います。 |

| 7 |  |

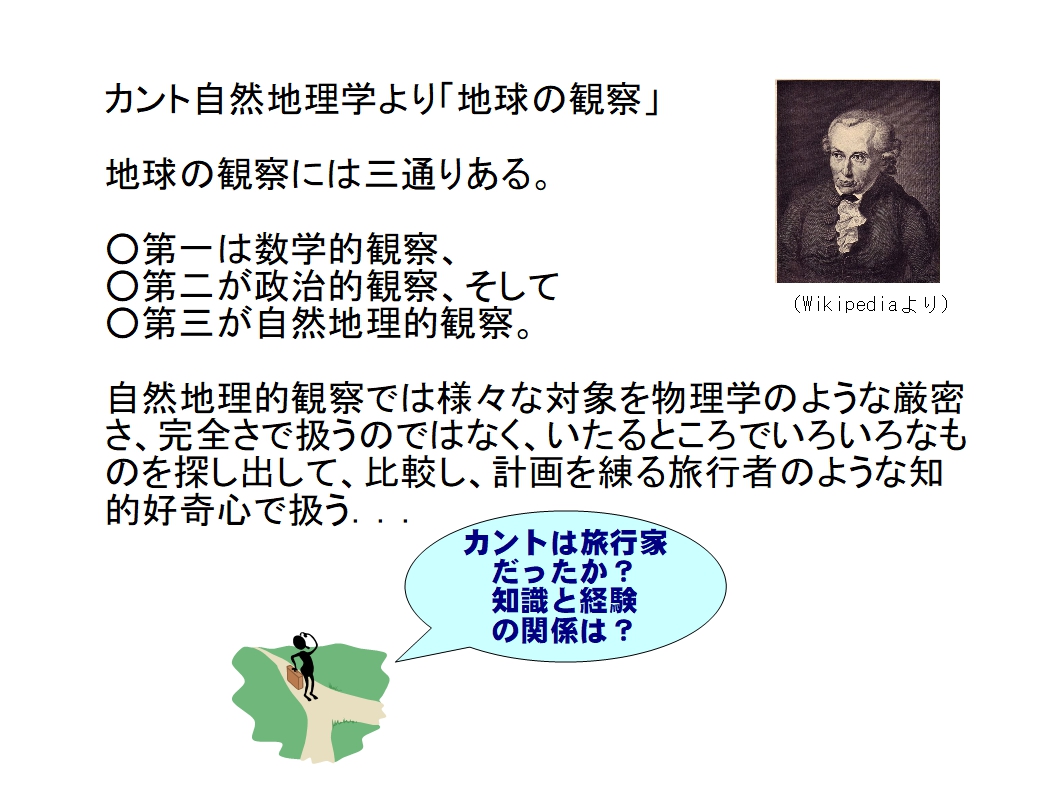

"自然地理学"を著した哲学者カントが世界を認識する洞察力は卓越したものがありました。地球の観察には三通りあると書いていますが、二番目と三番目について皆さんはどう考えますか。 カントは現在はロシア領にあるケーニヒスベルク(当時のプロイセン)に住んでいましたが、そこは当時の国際都市で世界の様々な情報を聞くことができました。だから、自然地理学を纏めることができたのですね。しかし、カント自身はこの町を出ることはほとんどなかったといいます。さすが、頭が良かったのですね。皆さんはどんどん世界に出て、経験してほしいと思います。できれば、田舎の田舎にいって、人の暮らしや考え方を学んでください。 |

| 8 |  |

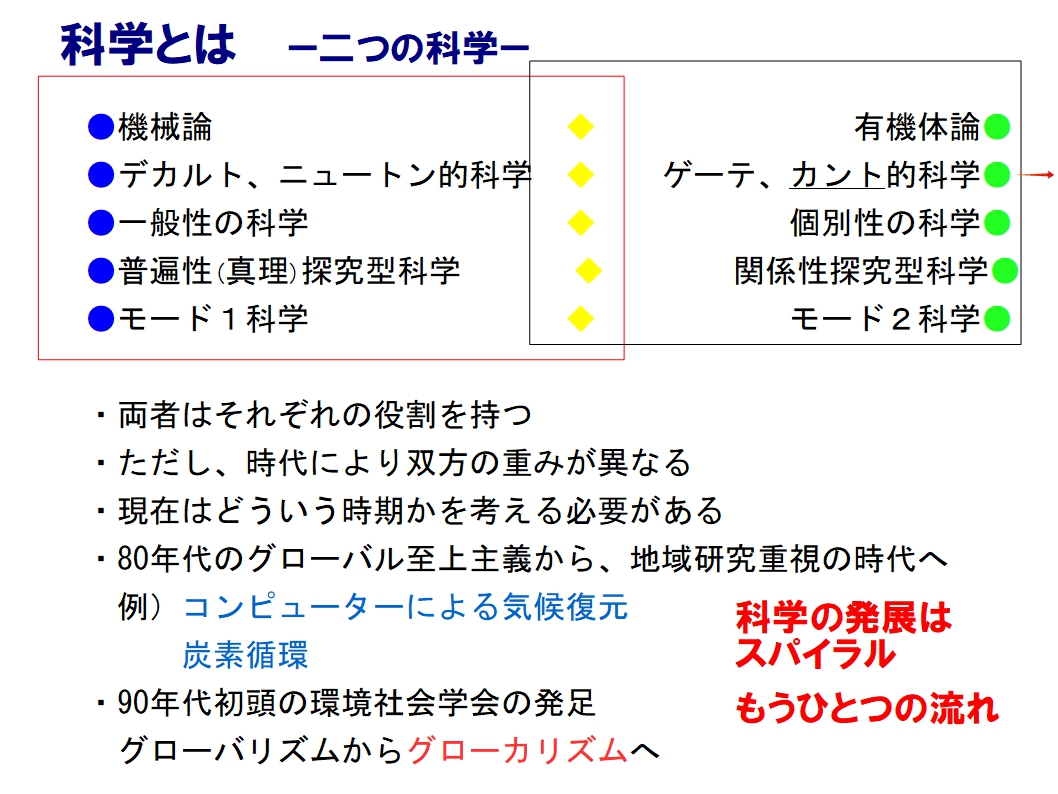

ニュートンは科学者ではありませんでした。科学者の登場はニュートン没後100年以上経ってからです。科学は技術と結びついて世界は大きく変貌しました。 その結果、科学の諸分野は細分化され、専門性は高まりましたが、複雑な問題に対応できなくなりました。そこで、登場した考え方の代表がモード論でした。それは1994年の書籍ですが、未だモード1とモード2への移行は進んでいないように感じます。しかし、SDGsやFuture Earthはモード2の考え方でないと科学者は参加できないのではないかと思います。 |

| 9 |  |

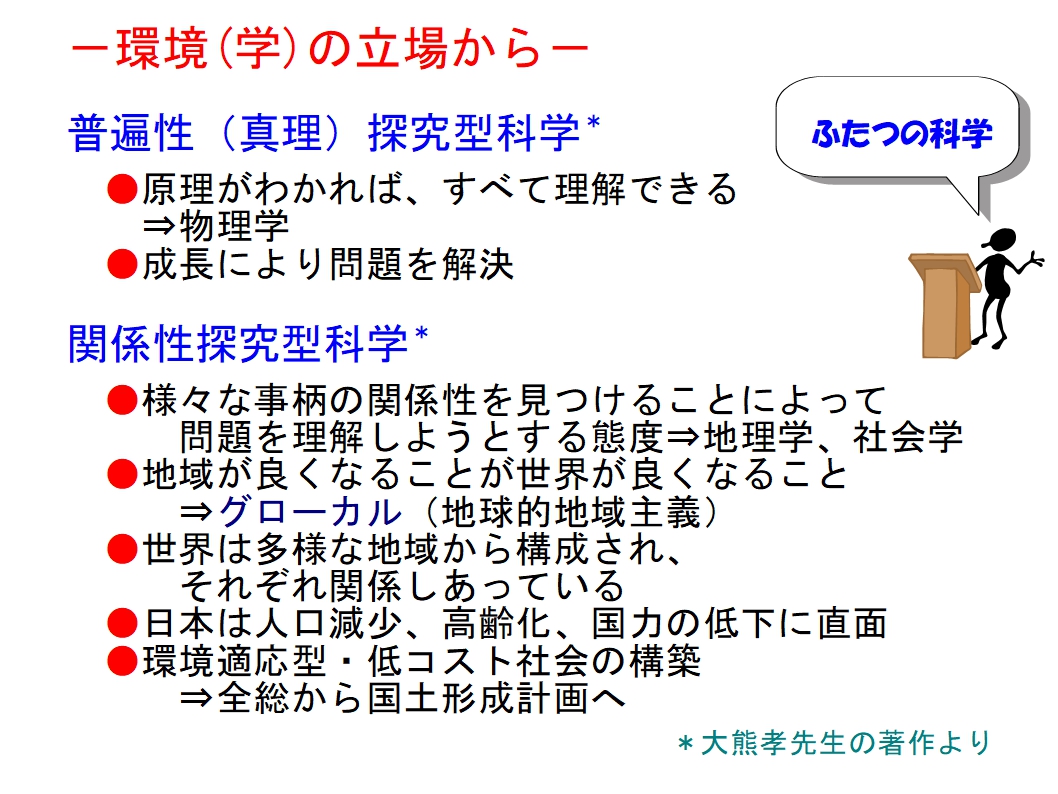

モード論と同様な考え方はたくさんあります。ここでは、大熊孝先生の普遍性探究型科学、関係性探究型科学を紹介します。環境学や地理学は関係性探究型科学といって良いでしょう。 大熊孝先生の著作は、たくさんありますが、下記を推薦します。 ・ローカルな思想を創る〈1〉技術にも自治がある―治水技術の伝統と近代 (人間選書) |

| 10 |  |

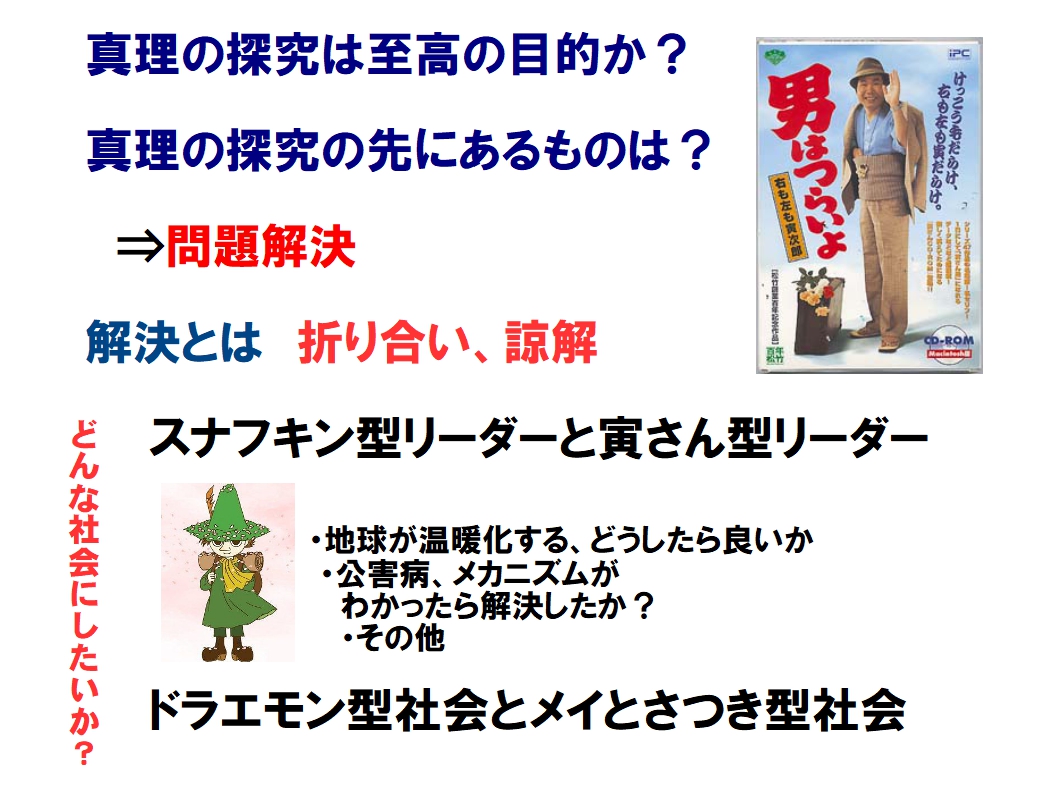

皆さんは"真理の探究が科学の目的である"といった表現をよく聞くでしょう。しかし、真理がわかると問題は解決できるのでしょうか。そもそも真理とは何か、問題とは何でしょうか。(背後にあるヨーロッパ思想を勉強してほしいと思います)。 例えば、公害問題や原発事故といった"問題の解決"とは何なのでしょうか。被害や苦しみは簡単には消え去りません。折り合い、あるいは諒解するためには何が必要なのでしょうか。 皆さんはどんな未来を築きたいと考えているのでしょうか。 |

| 11 |  |

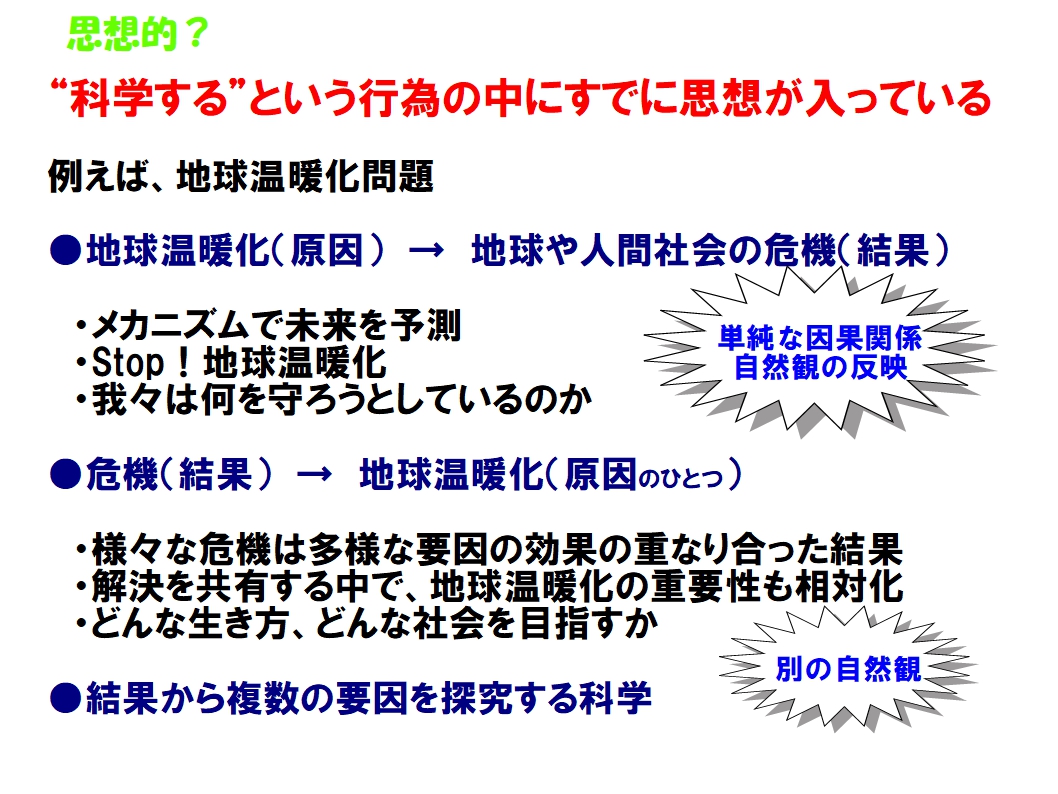

科学というのは対象との間で価値とか思想といったものを排除して成り立つものでしょうか。我々が対峙しようとしている地球は複雑な対象です。コンピューターで再現できるというのも"地球は単純である"という思想かも知れません。 学生の皆さんは、自然観、社会観、世界観、人間観といったものに対する自分自身の考え方を大学において確立させておくとよいと思います。それがあなたの生き様になります(というと格好いいですが、キャリアパスを考える基本的考え方になります)。 |

| 12 |  |

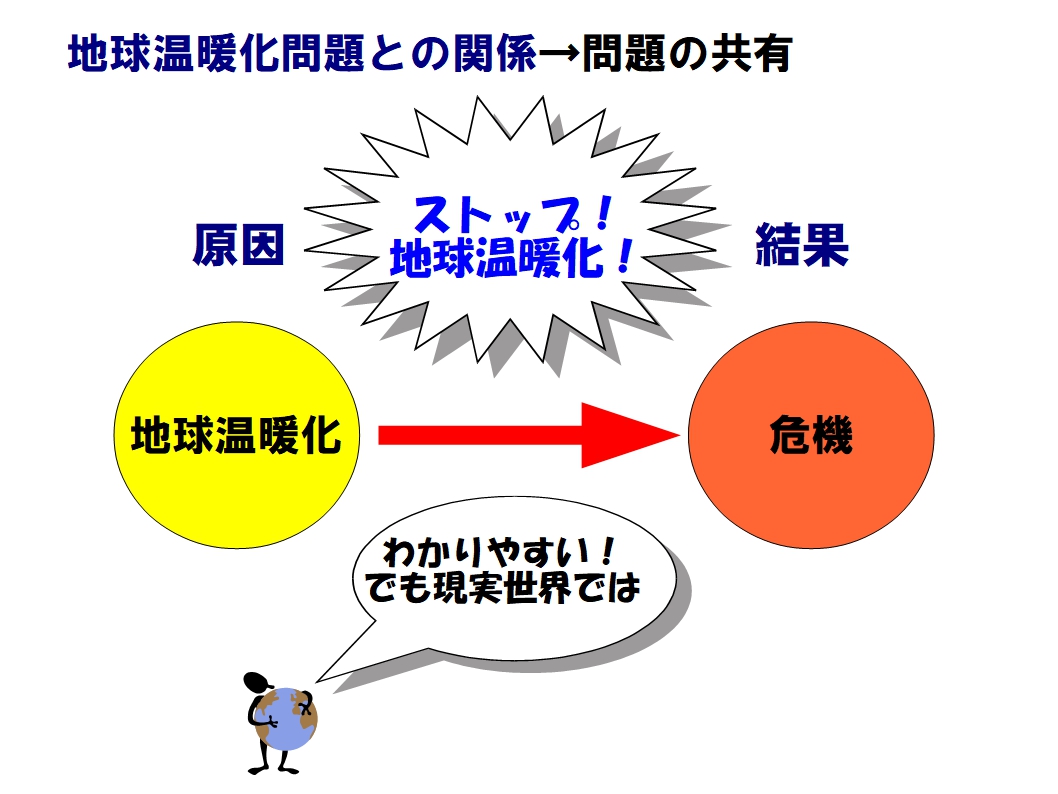

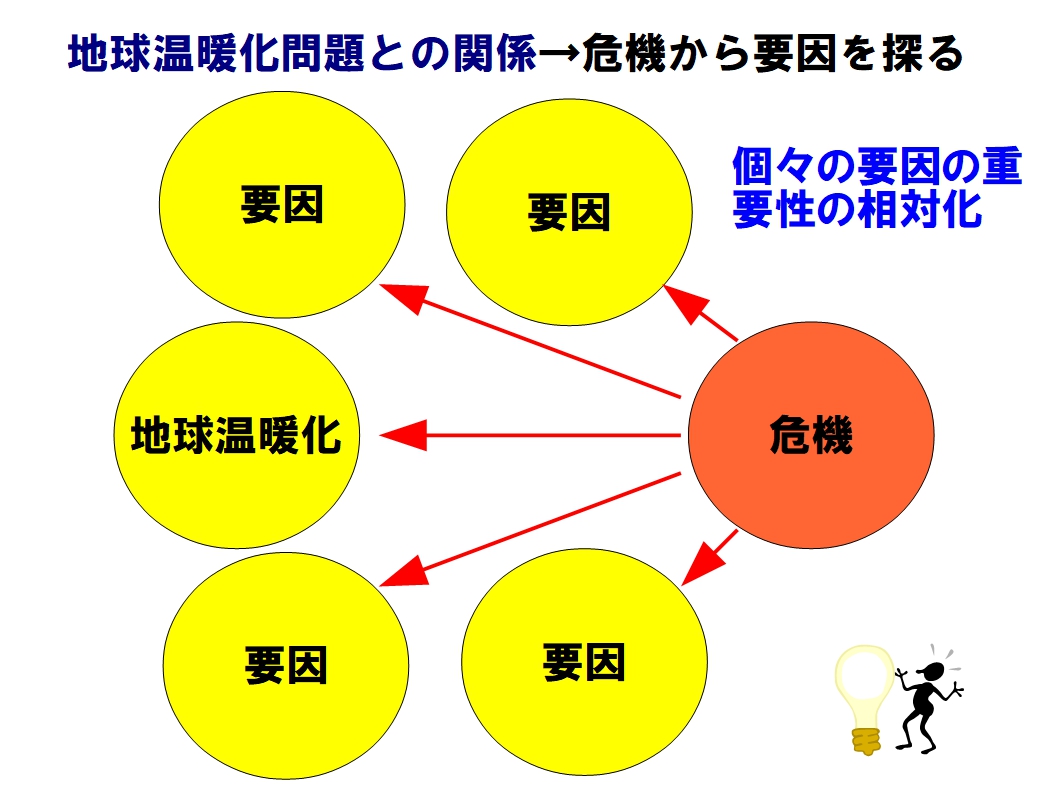

未来と現在の関係の理解、認識は重要です。 地球温暖化が危機を引き起こす。だから地球温暖化防止というのはわかりやすい。でも、危機って何だろうか。現実世界では何が起きてるのだろうか。 地球温暖化という問題を共有し、それぞれ研究して論文を出版する、それだけの行為だったら“問題の共有”です。 |

| 13 |  |

具体的な危機から、その要因を考えてみましょう。すると様々な要因が浮かび上がります。地球温暖化はたくさんの要因の中で相対化されます。 例えば、超過降雨によって洪水が引き起こされるとする。では、水害になるのはなぜか。なぜ河川の縁まで人の暮らしや活動があるのか。水害にならないためにはどうすれば良いのか。考えてください。 様々なセクター、ステークホルダーが問題の解決を目指して協働する、それが“問題の解決の共有”です。 |

| 14 |  |

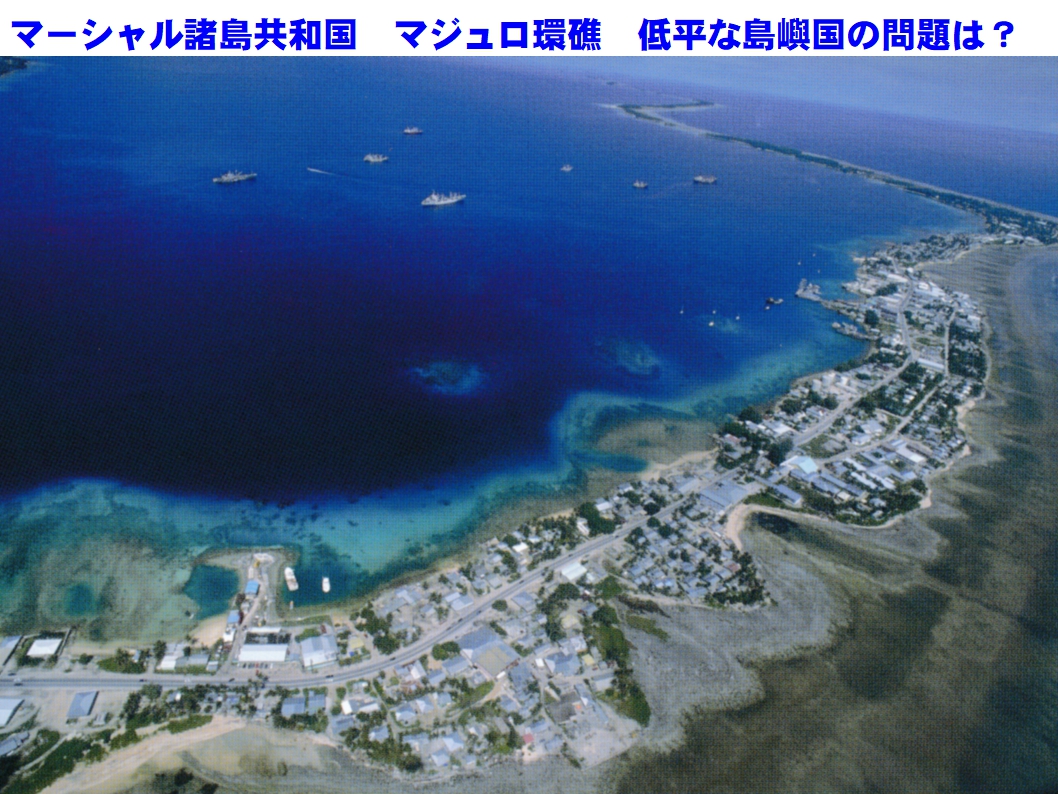

地球温暖化が引き起こす海面上昇がサンゴ礁の島嶼国の消滅に繋がるという言説があります。では、そんな島嶼国では何が起きているのでしょうか。 貨幣経済の浸透、都市化に伴う人の集住、サンゴ礁の開発、ゴミ問題、汚染問題、...今、解決すべき問題は何でしょうか。未来とどう折り合いを付けたら良いのでしょうか。我々ができることは何でしょうか。 ツバルでは大潮の時にマスコミや観光客が集まり、有名な水没する家の写真を撮って帰るのだそうです。その家はラグーンだった場所に建っています。 |

| 15 |  |

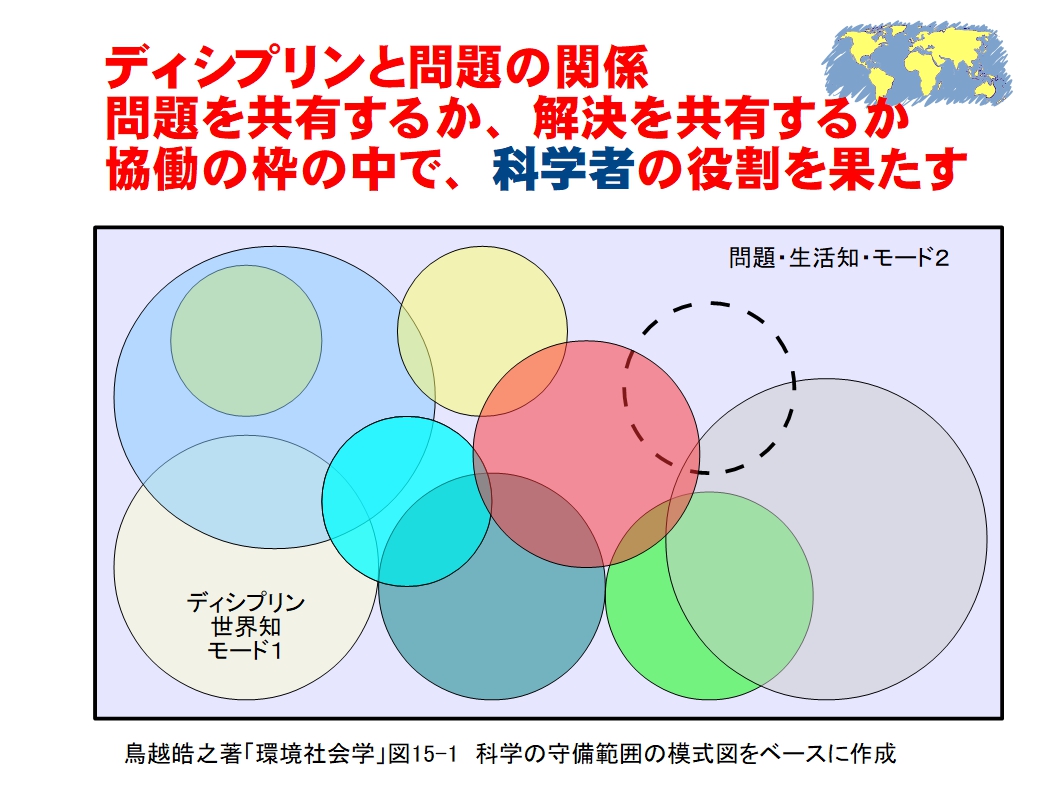

「環境社会学」という分野を紹介します。この図は鳥越皓之先生の教科書「環境社会学」から引用した図です。 矩形の枠が解くべき問題だとします。その中で科学の守備範囲は一つの丸に過ぎないかも知れません。しかし、そのほかの丸、それは政治、行政、教育、企業活動、といったいろいろなステークホルダーの守備範囲を意味しますが、それらが協働することによって、四角を埋めることができるかも知れません。 その心がSDGsの目標17.パートナーシップといえるでしょう。 |

| 16 |  |

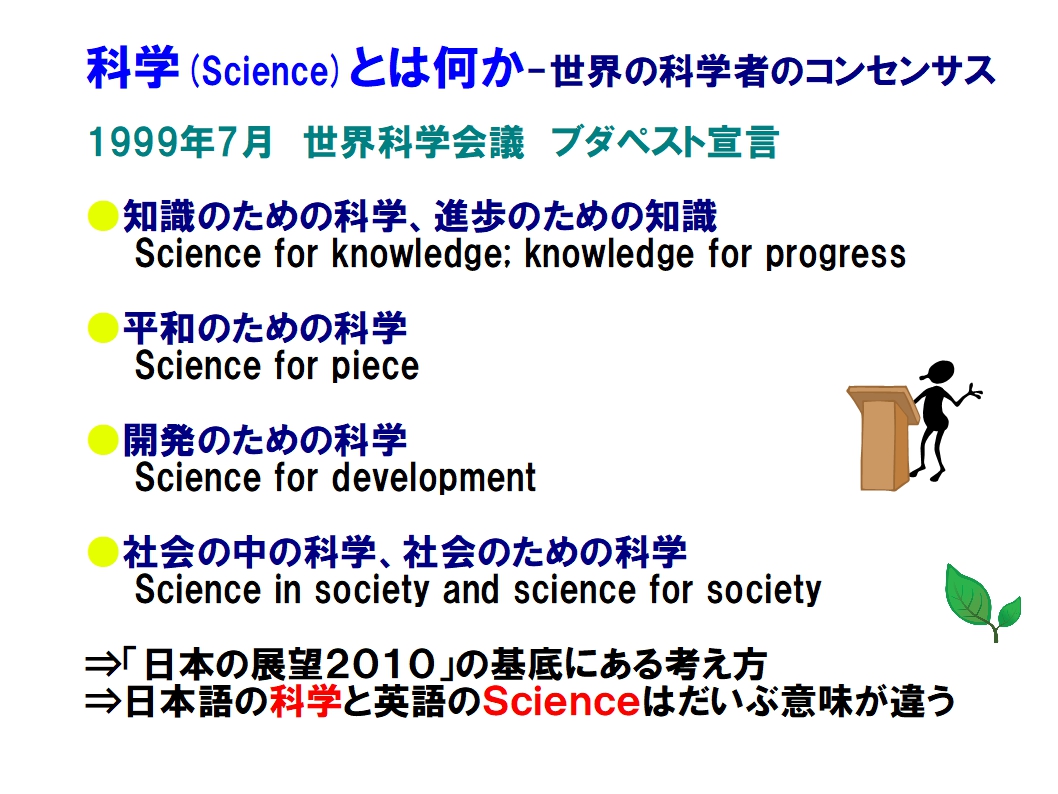

21世紀を目前に控えた1999年7月に世界の科学者がブダペストに集まり、宣言を作成しました。新しい科学(サイエンス)のあり方がここに確立しました。 四番目の"社会の中の科学、社会のための科学"は日本からの提案として世界の科学者に認められた行動目標です。だから社会の中ための"学術"は日本学術会議の規範ともなっています。 日本ではScienceの訳語は学術であり、理系も文系も含まれます。世界学術会議が文理融合の組織として発足したのは2018年のことです。日本は誇りを持って社会のための学術を推進する必要があるでしょう。 |

| 17 |  |

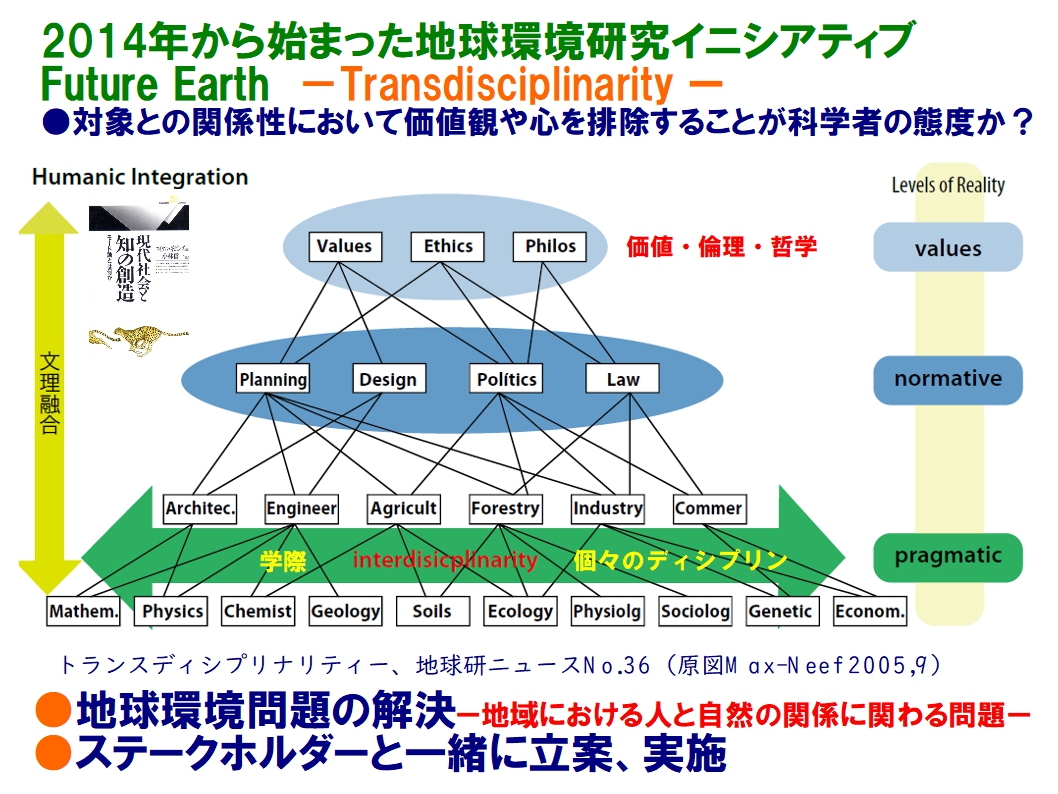

"社会のための学術"を実現し、地球環境問題を解決するために2015年に国際共同研究プログラムであるFuture Earthが発足しました。その方法論が超学際(Transdisciplinaruty)です。 問題解決には学際では不十分である。様々なステークホルダー(関与者)が協働して問題の解決を導くためには文理融合がまず必要で、その頂点には価値、倫理、哲学があります。ここに踏み込まないと市民との協働はなしえないでしょう。 科学者が論文さえ書けば、自分ではない誰かが、社会に役立てるわけではありません。科学者もステークホルダーの一人として問題解決の枠組みの中で"役に立つ必要"があるのです。 |

| 18 |  |

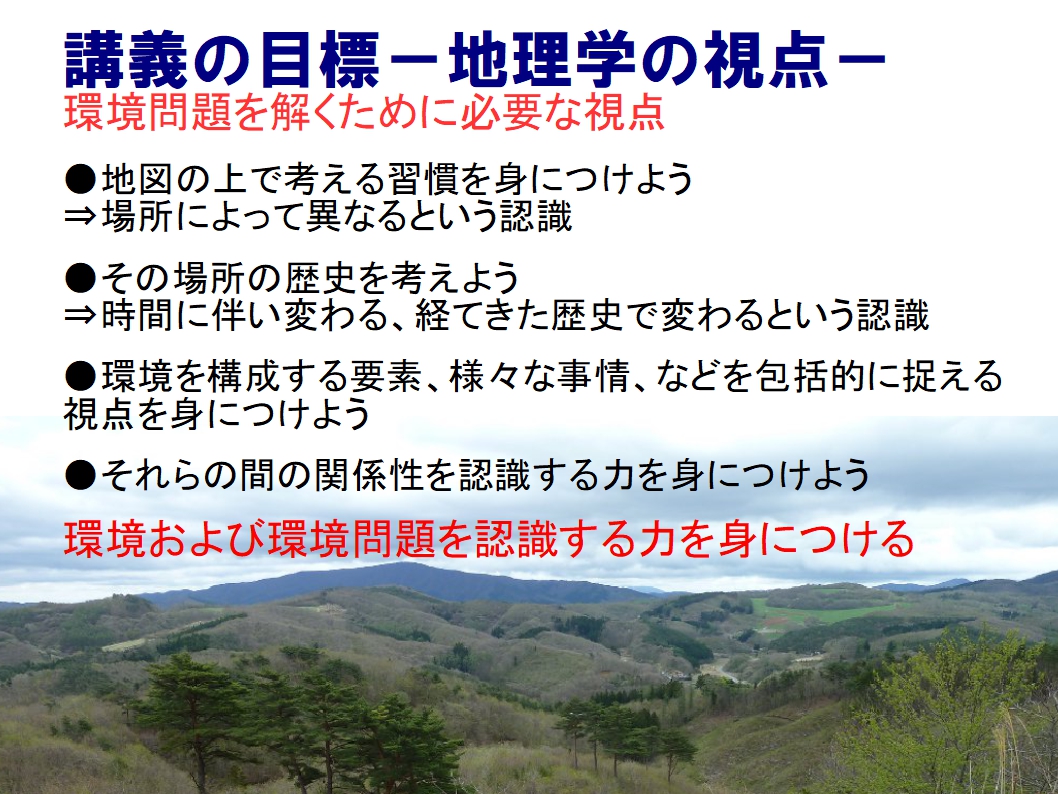

社会における問題解決には、人と自然を分断させるのではなく、相互作用してこの世界を形成しているという考え方が必要です。 地理学(geography)の考え方を学んでほしいと思います。今、日本では地球に係わる諸分野を融合した地球人間圏科学(human geoscience)という分野を発足させ、その体系化に取り組んでいるところです。 地理学は社会にとって必要な学術の一つです。2020年から高等学校で「地理総合」が必履修化されます。そのため地理学に関わる研究者は実施に向けて準備を進めています。 |

| 19 |  |

背景の写真は計画的避難区域に指定され、避難中の阿武隈山地の山村です。古い花崗岩から構成される山体は緩やかで、東北地方特有の落葉広葉樹林に覆われています。緩やかさを利用した牧場があちこちに見えます。落葉広葉樹林もよく見ると二次林で、里山として高度に利用されていることがうかがわれます。乾燥する尾根には赤松が点在し、生態学の教科書を見ているようです。 |

| 20 |  |

世界は一つ、でしょうか。世界はたくさんの相互作用する地域から構成されていると考えないと、地域の環境問題や紛争といった課題に対応できないのではないでしょうか。あなたはどう考えますか。 このような世界観は社会学や地理学で共有されています。それは現場で問題に対峙する中から生まれてきたものです。頭で考えるのではなく、体験から得る姿勢が環境学の神髄だと思います。 |

| 21 |  |

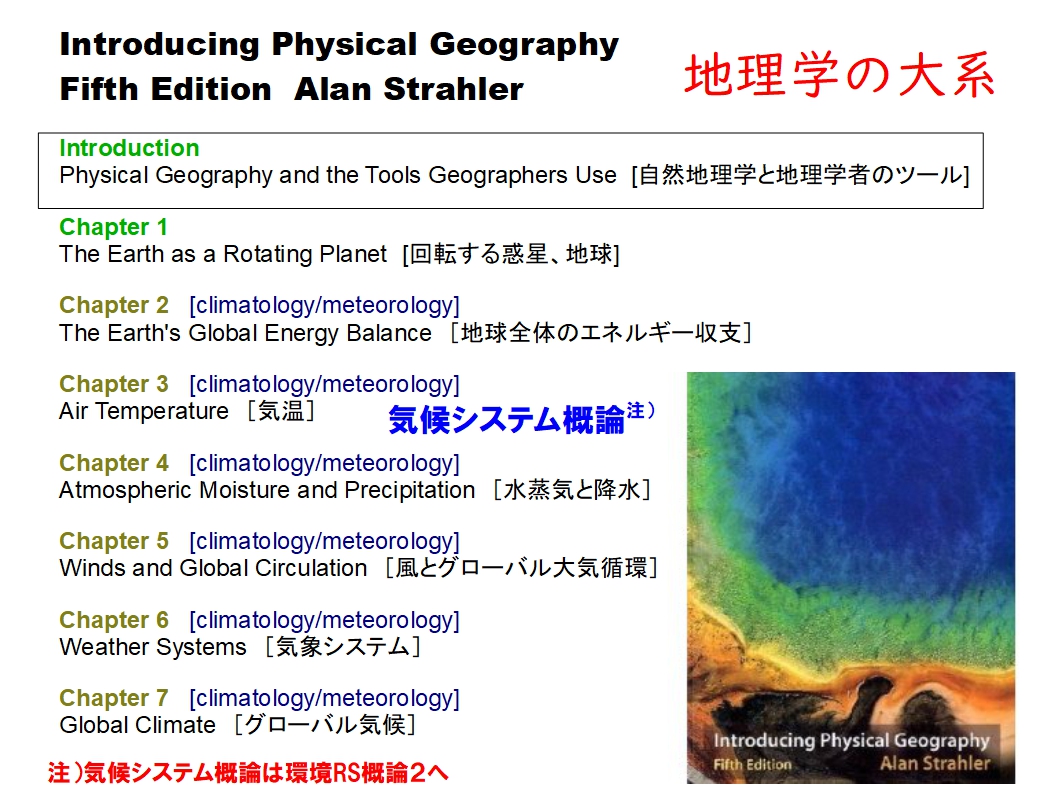

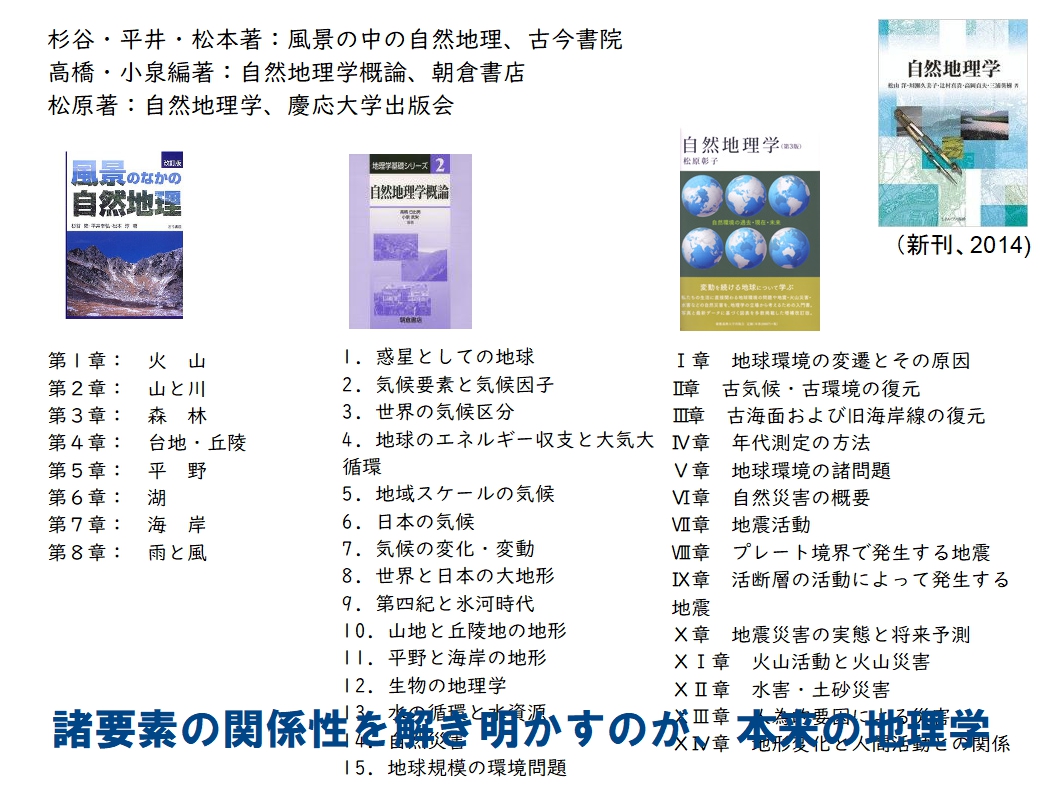

ホームページで紹介したStrahler先生の教科書「自然地理学入門」の目次です。自然地理学がどんな分野から構成されるか、わかると思います。 最近、日本語の地理学に関する教科書が増えてきました。ホームページで紹介しましたので、参考にしてください。 |

| 22 |  |

地理学者である近藤は幅広い専門分野を持ちますが、その中のシャープな専門分野は水文学(hydrology)です。皆さんは天文学は知っていると思いますが、地文学と水文学という分野もあります。 地文学は今はあまり使われませんが、地球科学といって良いと思います。水文学は水循環の科学といっても良い分野で、諸外国ではメジャーな学問分野です。日本は水と空気はタダと言われますが、海外では水は生きるために必須の物質なのです。 |

| 23 |  |

左の写真は東アフリカのサバナ(ンゴロンゴロクレータ)、見日はモンゴル中央部のマンダルゴビのステップです。同じ草原ですが、成因は異なります。 若いときの海外の経験は自然観、社会観、人間観となって身に付き、生きる上で必要な考え方のベースを形成していきます。新型コロナの災禍が過ぎたら、いろいろなところを訪問してほしいと思います。 |

| 24 |  |

教科書を紹介しましたが、新しい教科書もたくさん出ています。ホームページで紹介します。 教科書というものは通読すると、頭の中に残り、きっかけがあると記憶の中から出てきて役に立ちます。通読をお勧めします。 |

| 25 |  |

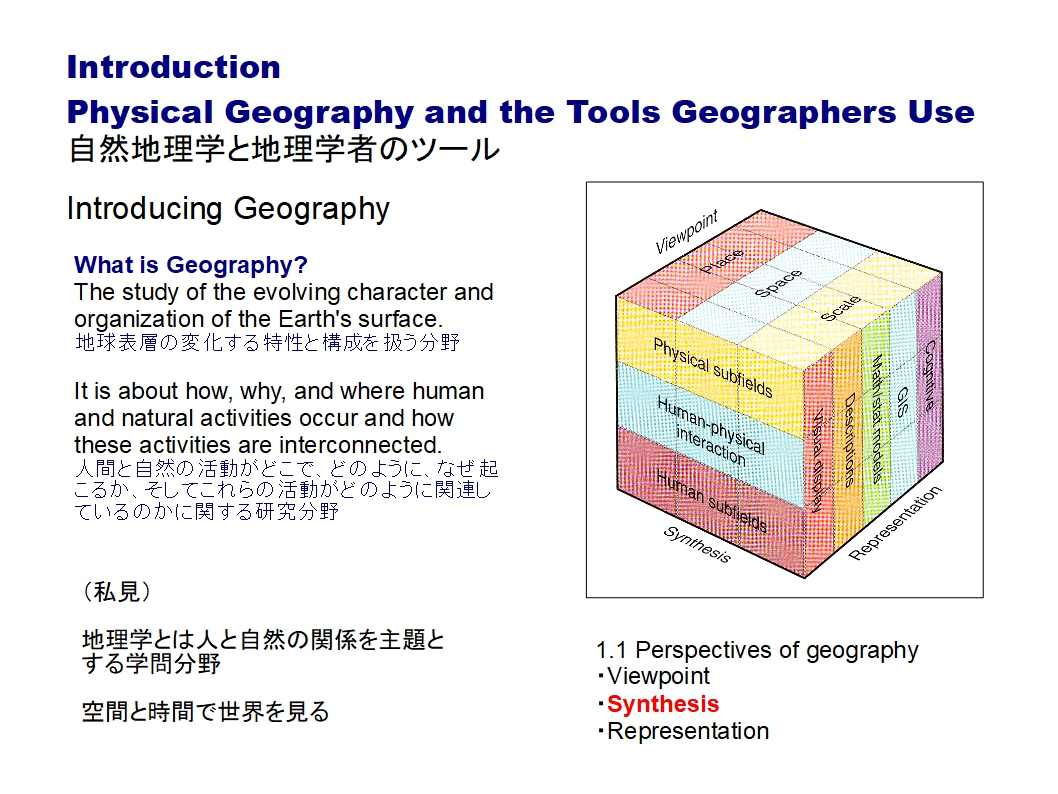

Strahler先生による地理学の定義ですが、地理学は環境学といっても良いことが理解できると思います。 地理学には三つの観点があります。Viewpoint軸では場所と空間とスケールで地域を見ることが示されています。Synthesis軸では地理学全体が自然、人文と両者の融合分野で構成されていることを説明しています。そして、Representation軸では認識論、地理情報システム、数学モデル、記述、表現(主題図)が重要な方法論であることを示しています。 |

| 26 |  |

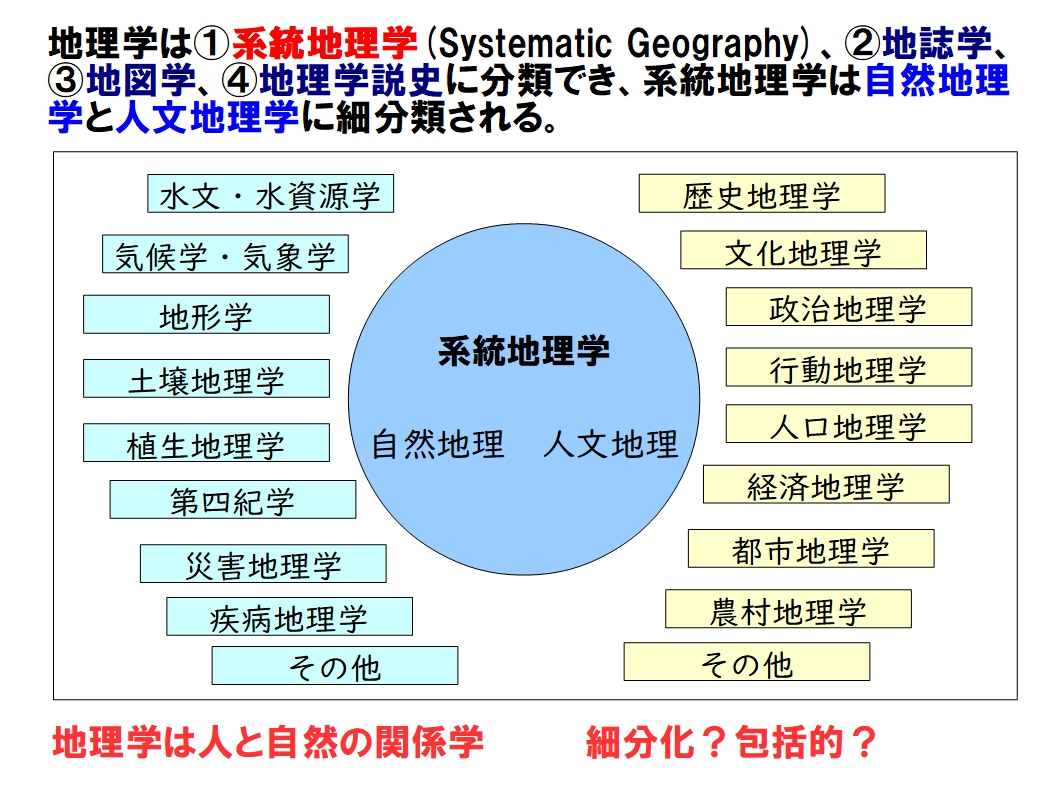

地理学は四つの分野から構成されますが、一番重要な分野が系統地理学です。系統地理学は自然地理と人文地理からなりますが、これは細分化ではなく、地理学者は必要とあらばすべての分野に入り込むことができることを意味しています。 細分化された諸分野も一つの学問分野として確立していますが、環境問題解決機能は多くの場合、持ち得ないでしょう。 |

| 27 |  |

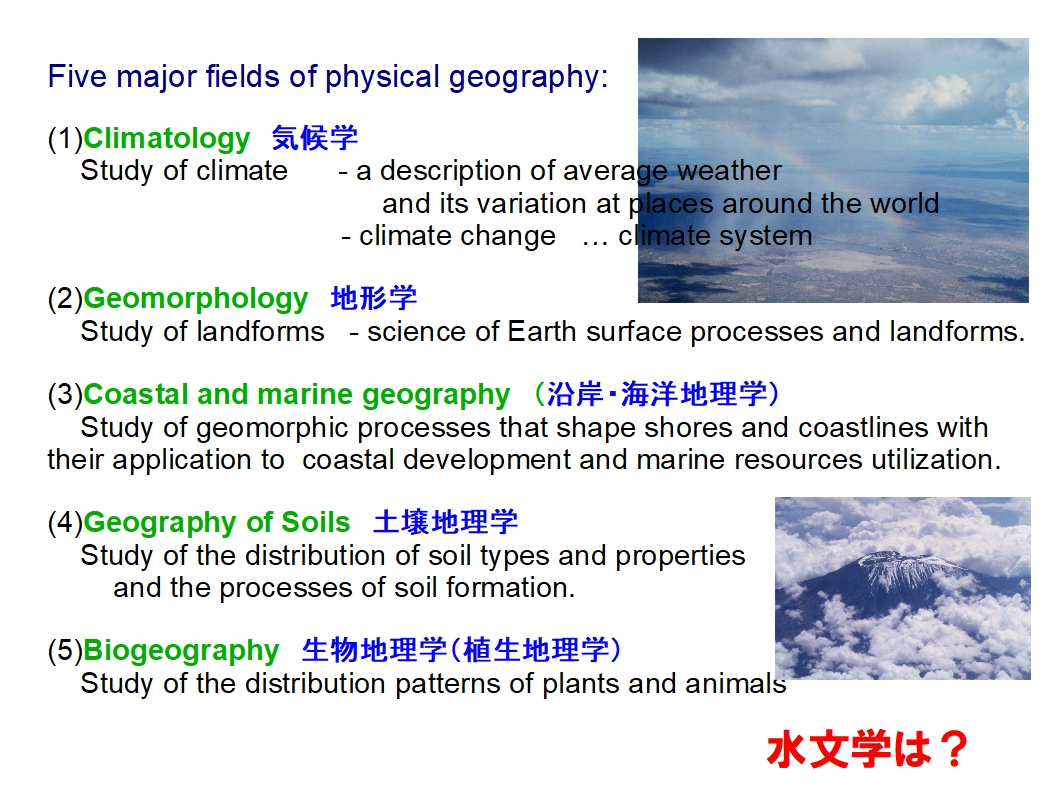

アメリカで五つの主要な領域とされている諸分野です。 背後の写真はドドマ-アリューシャ間で見たスコールと虹(上)、1987年のキリマンジャロ(下)です。 |

| 28 |  |

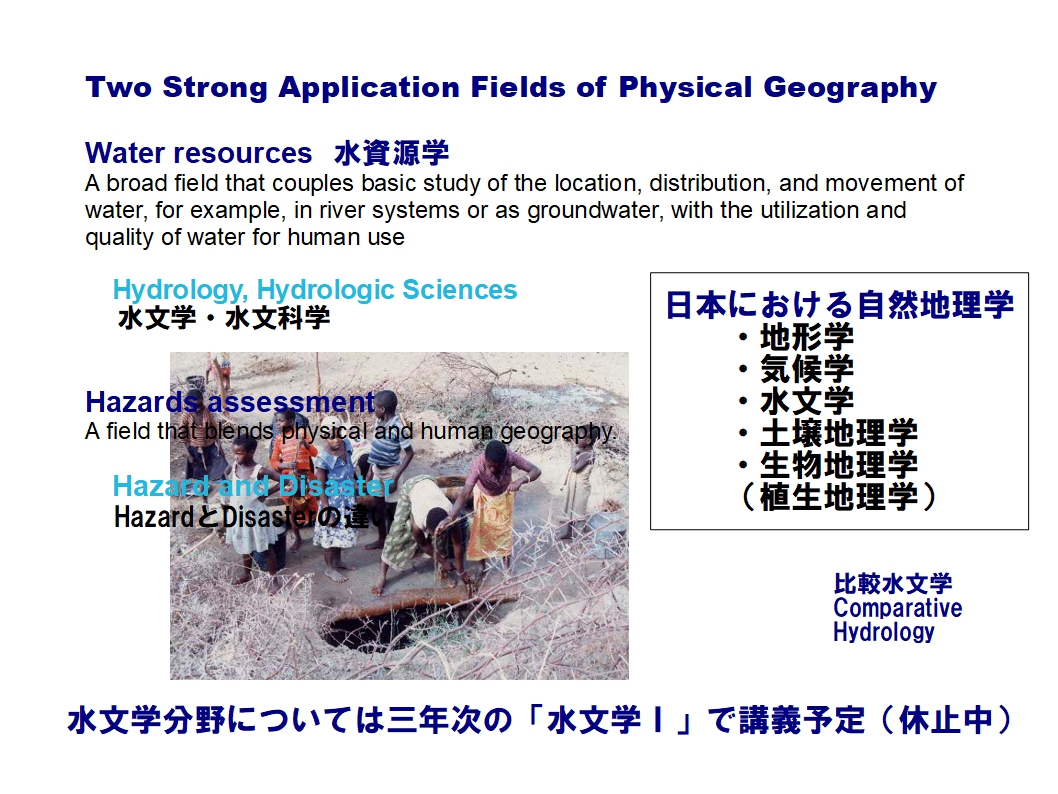

Strahler先生によると自然地理の二つの主要な応用分野が、水資源学と災害です。 背後の写真は1988年頃のタンザニア、ドドマ北方の集落の井戸。 |

| 29 |  |

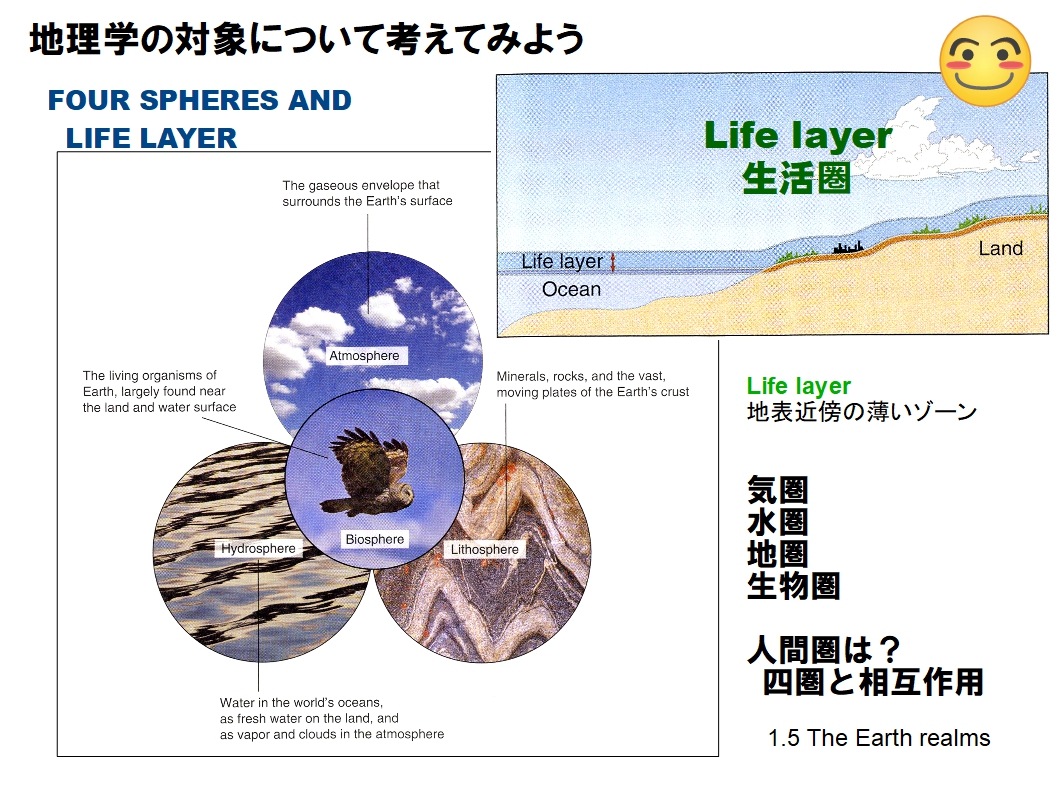

地理学の対象は気圏、水圏、地圏と生物圏ですが、Strahler先生はLife layerを設定しました。Lifeの日本語訳は適当なものが無く、生活圏としましたが、livingとの違いを日本語では表現できません。Lifeには命や暮らしという意味があります。 |

| 30 |  |

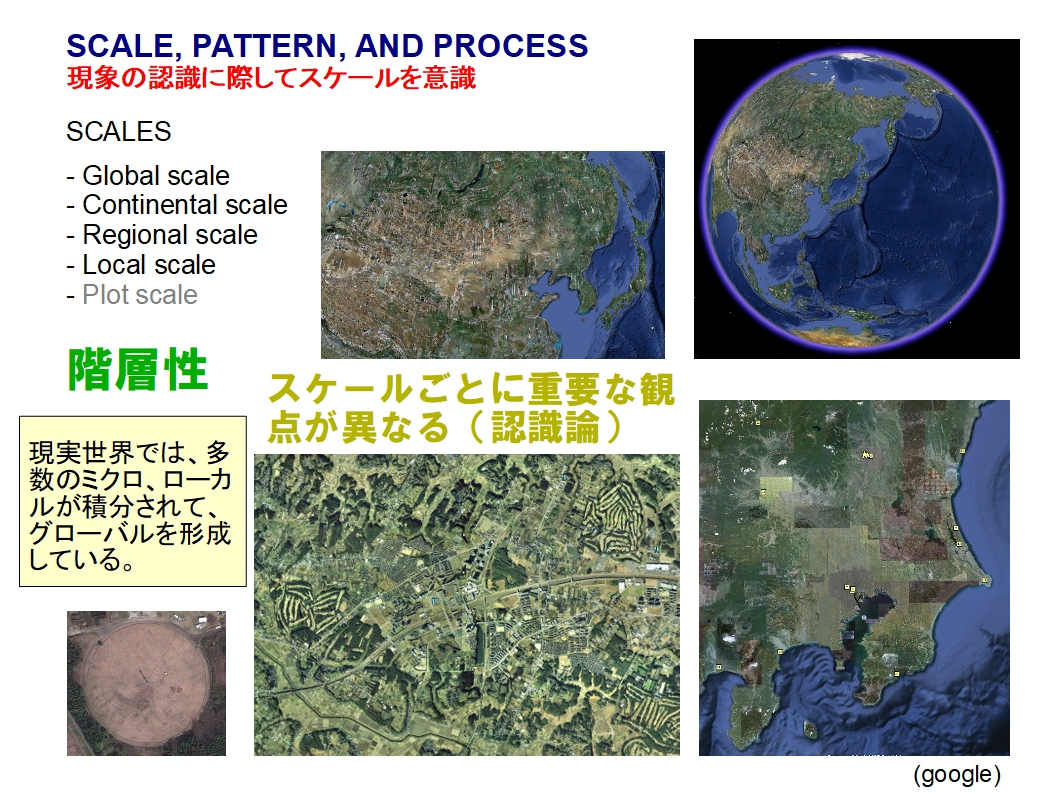

地面からとった一握りの土塊の中で起きていることと、地球を覆う大気の動きと、どちらが複雑でしょうか。どちらも同じくらい複雑です。スケールによって目に見える主要な現象が異なっているのです。 |

| 31 |  |

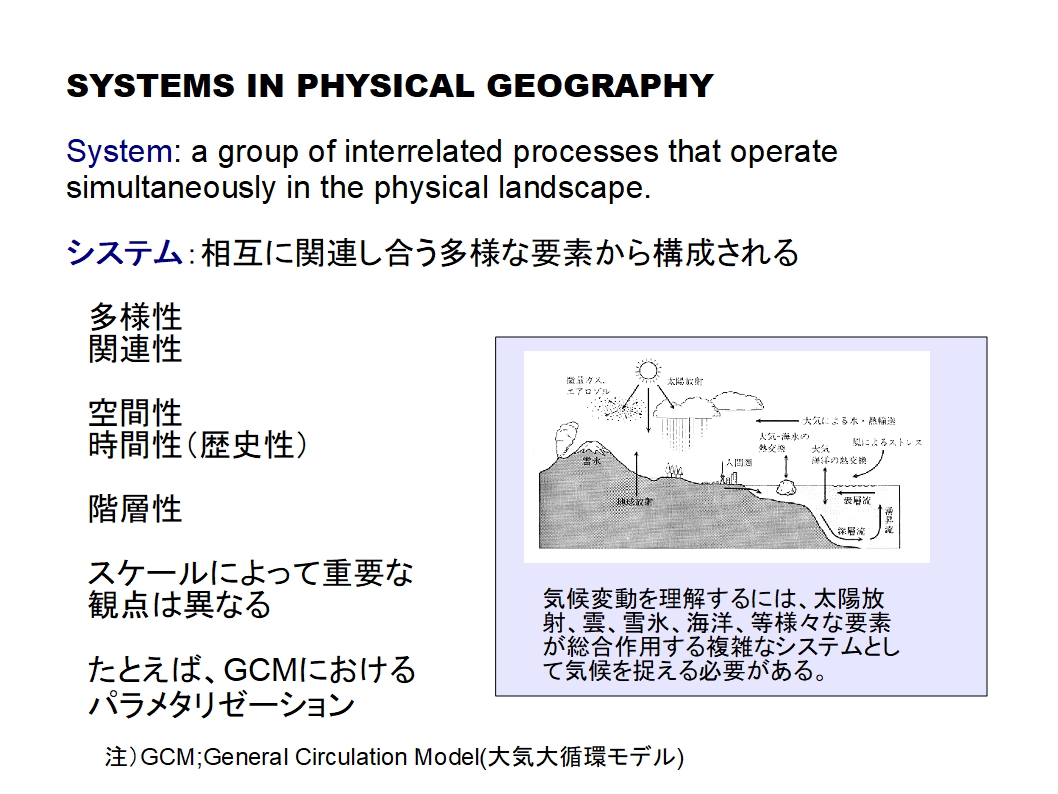

システムとは何か。多様な要素から構成され、相互に関連し合うことにより、全体として複雑な振る舞いをするため、単純な予測が難しいという特徴を持っています。 気候は以前は長期間の大気の平均的状態として定義されました。しかし、気候変動が重要な問題とあった現在、気候もシステムとして理解する必要があります。 気候システムを構成する要素には何があり、どのように相互作用するのでしょうか。気候システムの振る舞いを理解するためには、コンピューターを使った数値モデルが必須のツールとなりました。 |

| 32 |  |

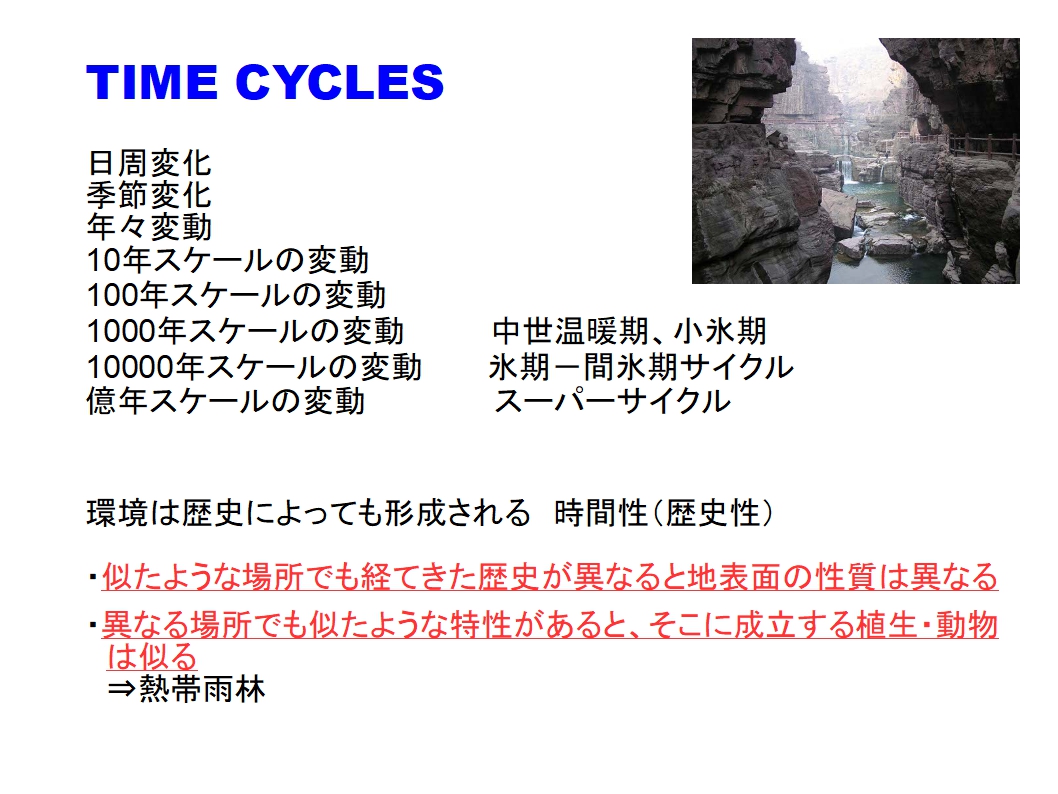

環境は時間軸で捉える必要があります。現在は地質時代の中でも温暖で比較的暮らしやすい時代でした(気候変動が問題になってきた現在、過去形で欠かざるを得なくなるかも知れません)。 その時間軸は場所によっても異なります。山地流域の水文特性(水循環のあり方)は、戦国時代の戦乱の影響を現在まで残している場所もあります。 熱帯雨林は世界に三カ所あり、植生の外観は似ていますが、実は種は異なっています。同じような気候が類似した生態系を形成しています。 |

| 33 |  |

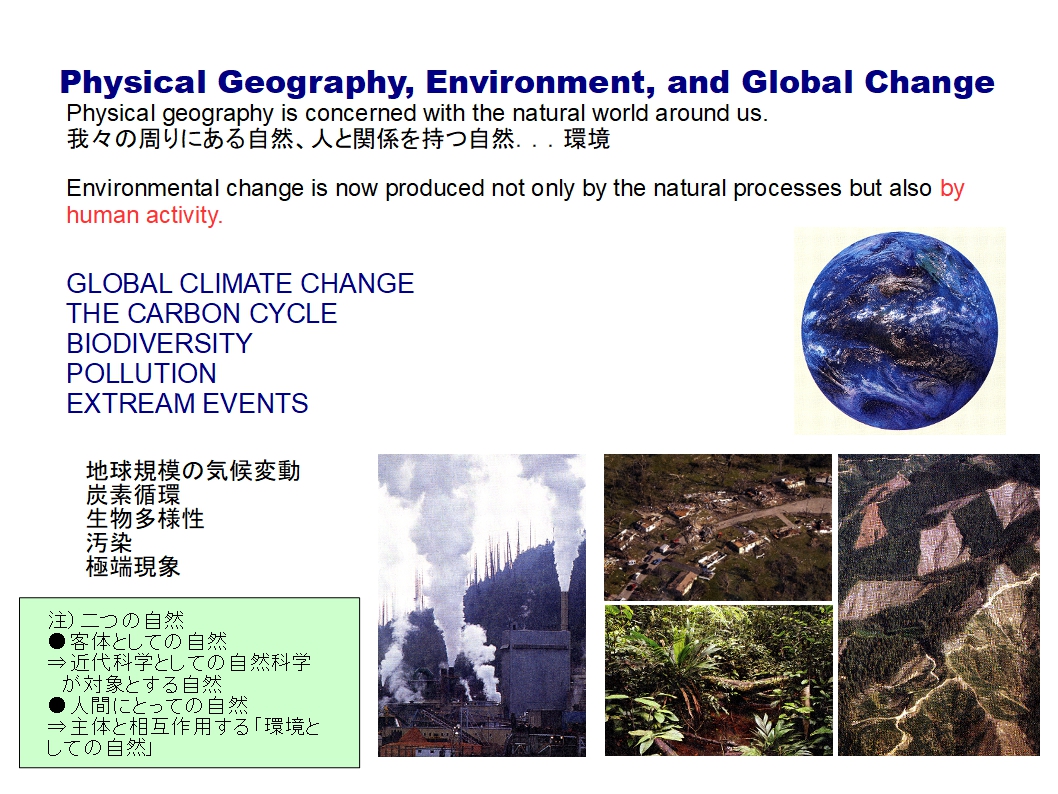

自然と人間の相互作用の結果、どんな事象が顕れているでしょうか。本や論文、雑誌あるいはWEBを活用して探してみましょう。 気候変動とあなたの関係、あなたの食事と遠く離れた場所の自然との関係、災害とあなたの関係、様々な事象を知ることができるでしょう。 世界の様々な問題を“わがこと化”して考えることができるはずです。 |

| 34 |  |

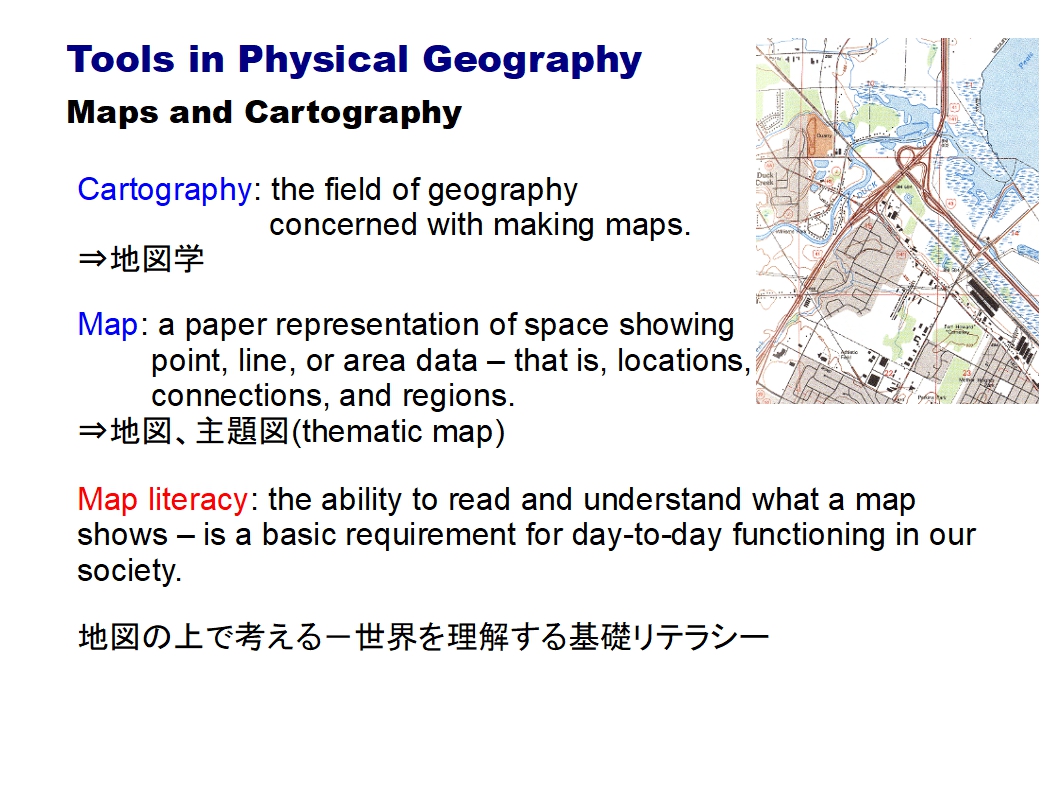

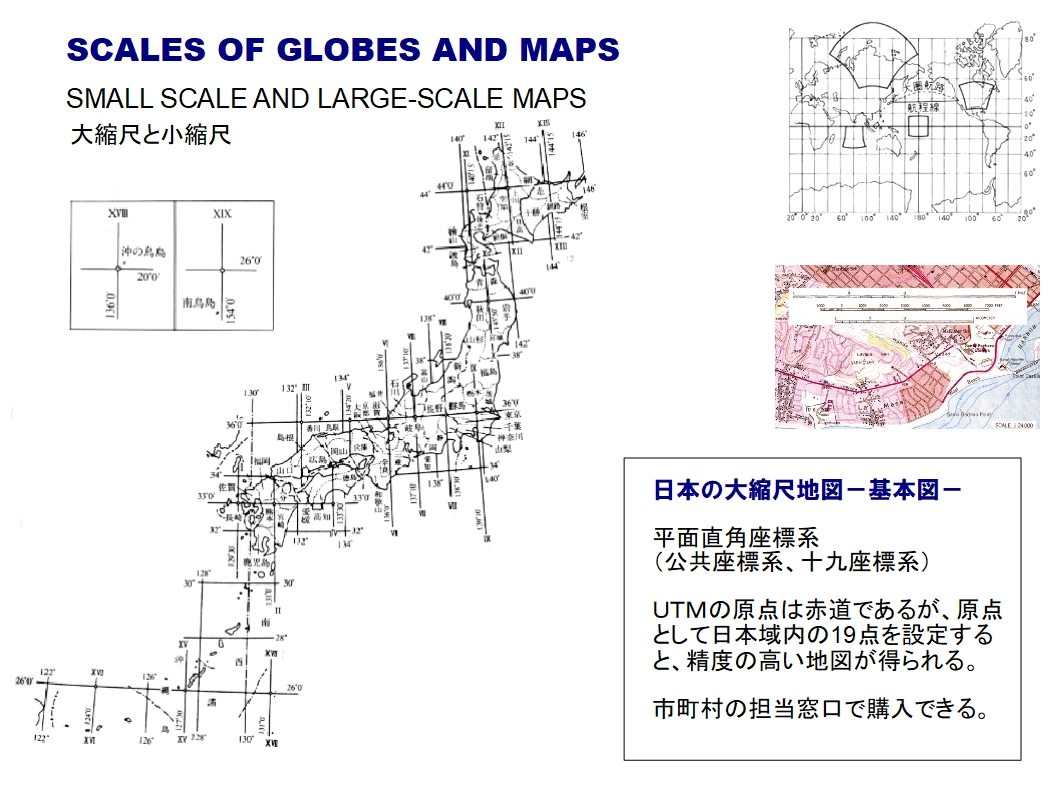

これまでに述べた“環境”を調べるために、様々な“道具”を使うことができます。 その一番重要な手段が“地図”です。地図を活用する技術と知恵を身につけましょう。 |

| 35 |  |

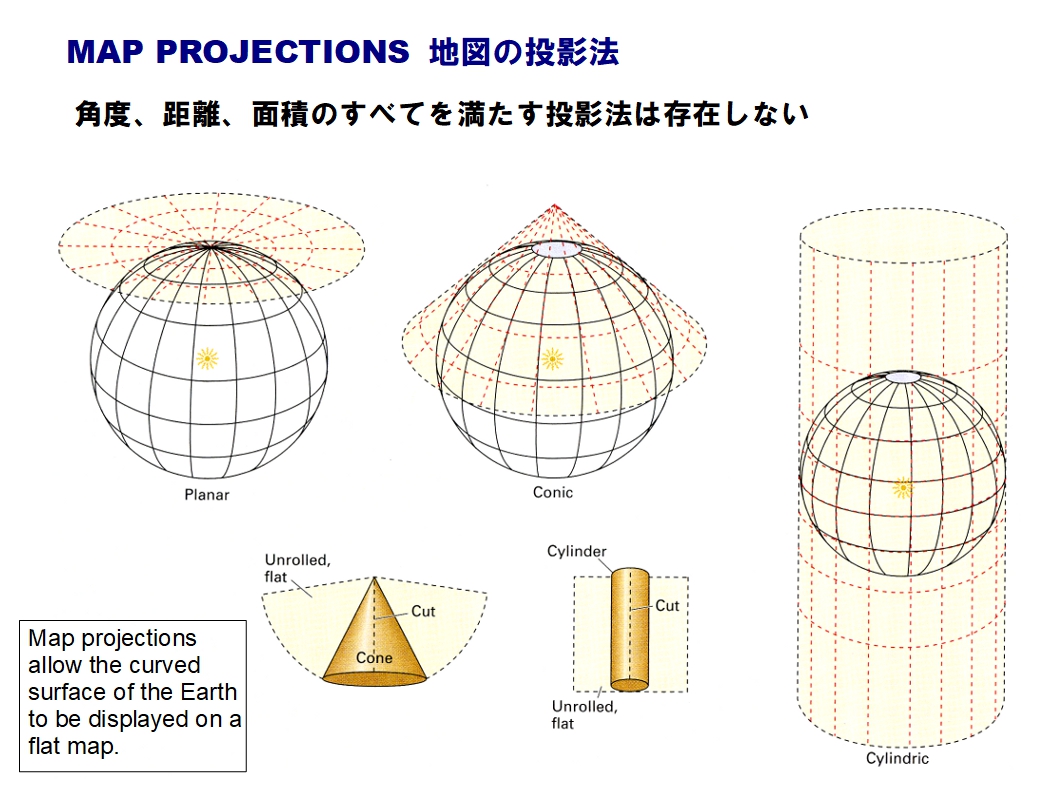

図法の基礎です。高校で習った地理を思い出してください。2022年度から高校で“地理総合”が必修化されます。後輩たちに負けないよう、勉強してください。 |

| 36 |  |

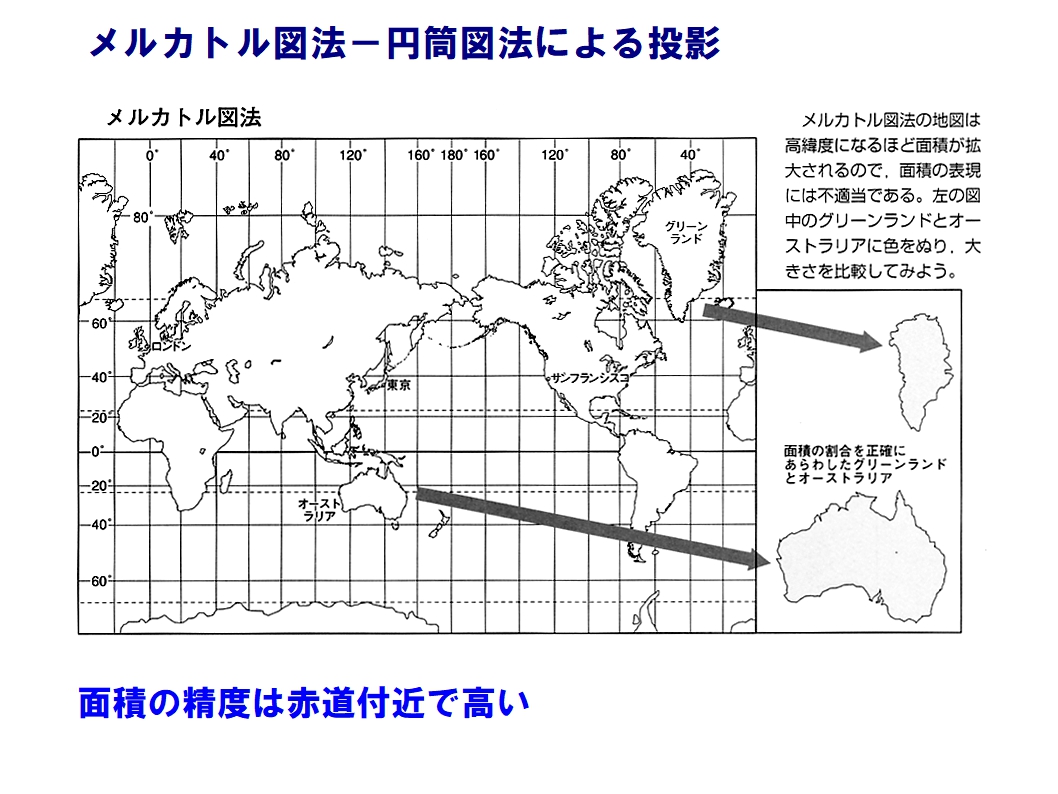

メルカトル図法の基礎です。これはセンター試験でも出題される知識ですね。 |

| 37 |  |

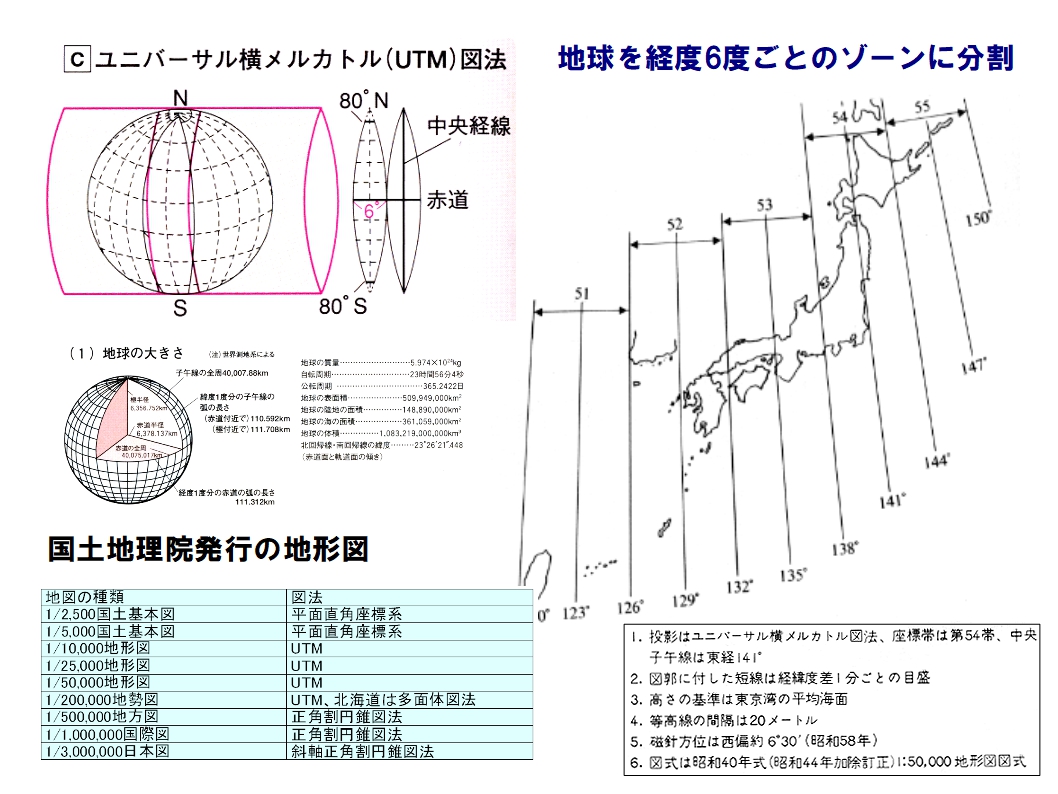

いつもお世話になっている「UTM図法」について知ってください。 |

| 38 |  |

平面直角座標系(公共座標系、19座標系)は公共測量で使う基本図です。役場に行くと購入できます。都市域では都市計画図という名称がよく使われています。 |

| 39 |  |

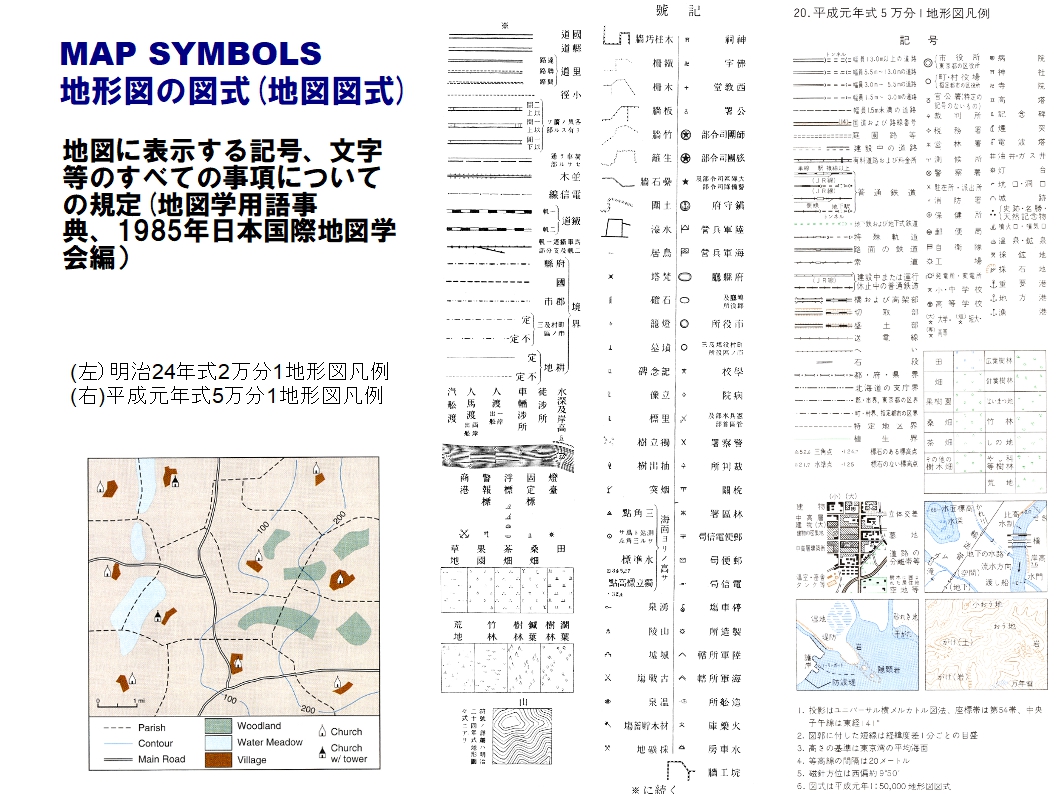

地形図の図式には、暮らしの安全情報が含まれています。 |

| 40 |  |

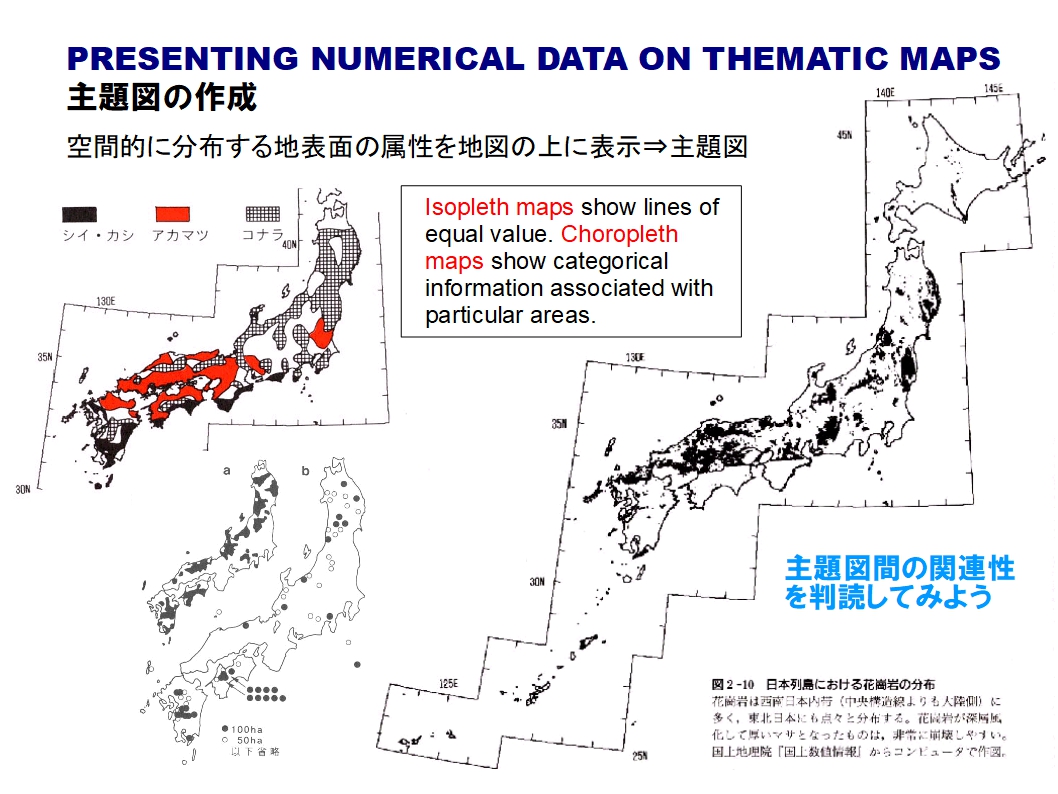

主題図を作成し、解釈する知識を身につけてください。 アカマツの分布と花崗岩の分布は似ています。マツタケの分布とも似ているはずです。なぜか。 |

| 41 |  |

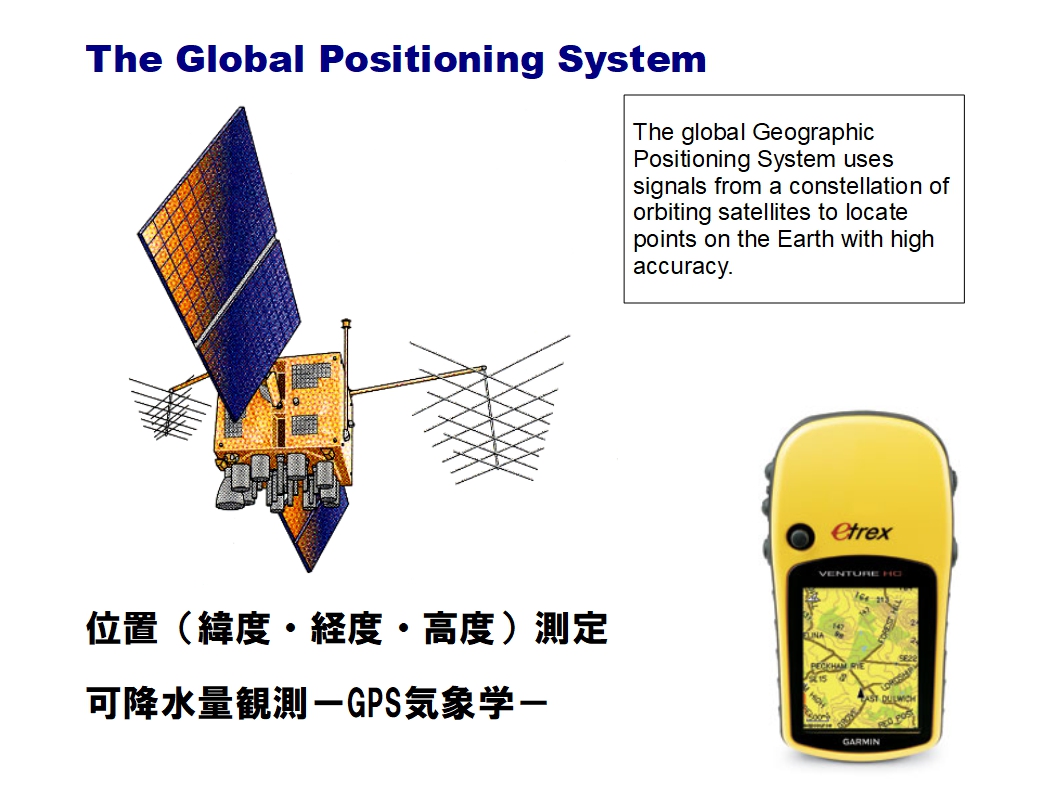

GPSは今では身近な技術になりました。 |

| 42 |  |

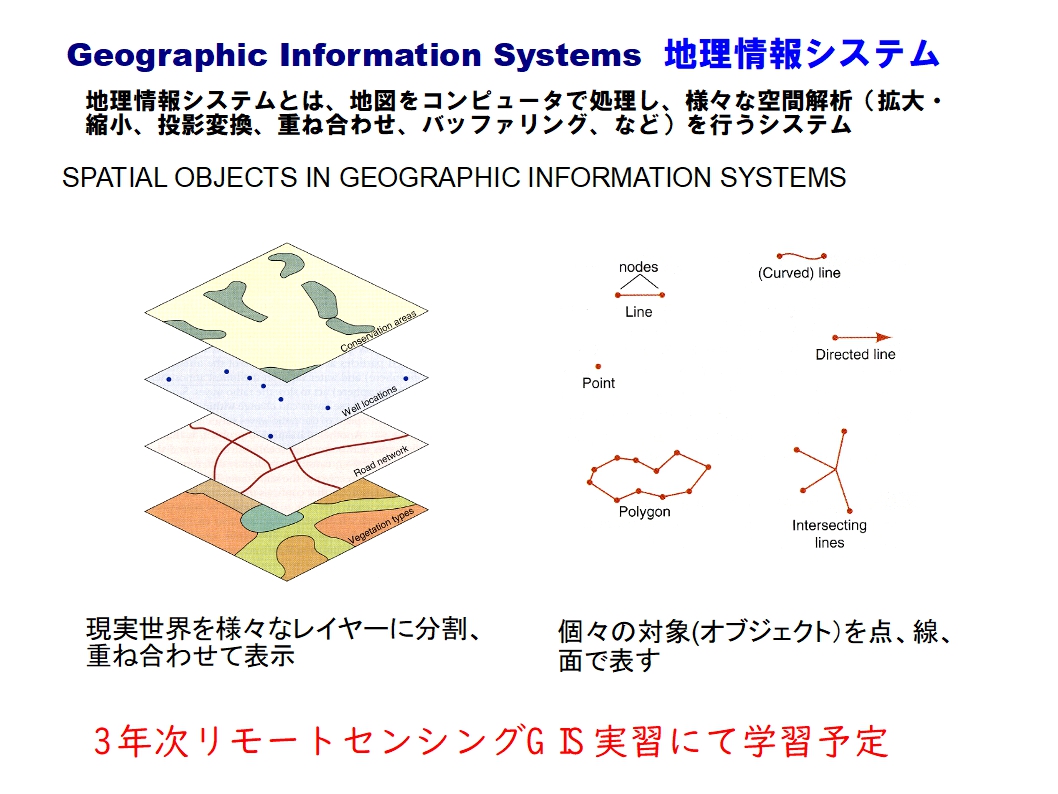

地理情報システムは必修化される地理総合でも取り上げられています。 |

| 43 |  |

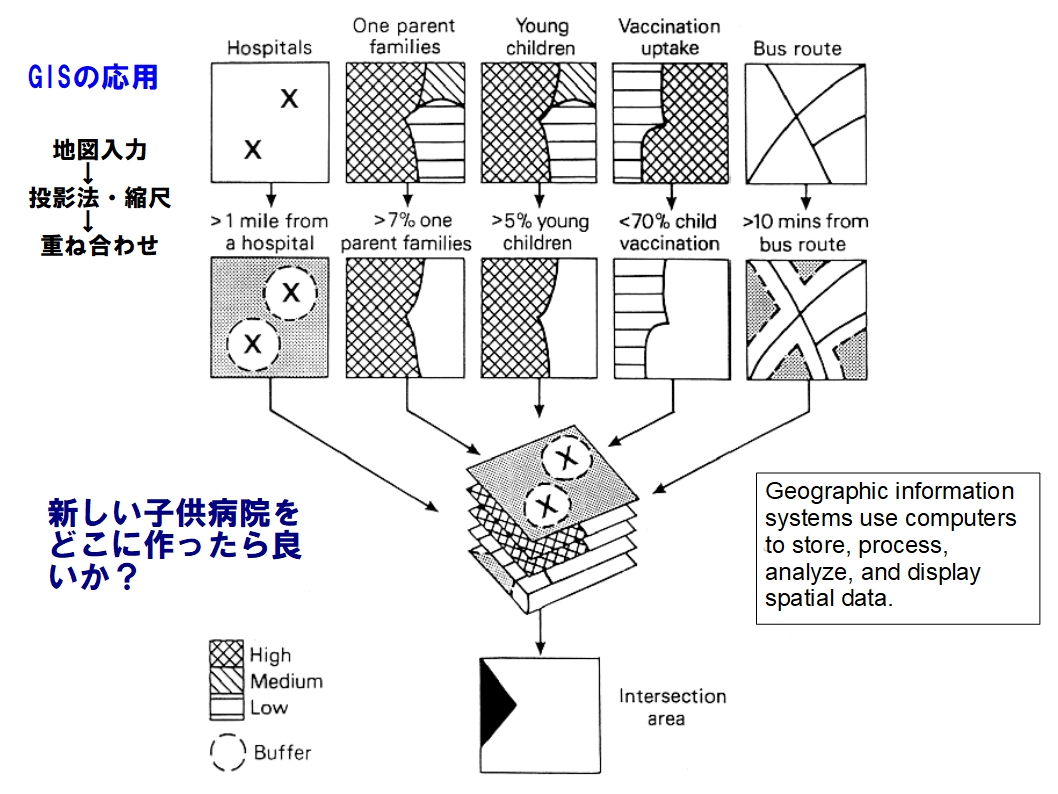

地理情報解析の例です。 新しい子供病院はどこに作ったら良いのでしょうか。 |

| 44 |  |

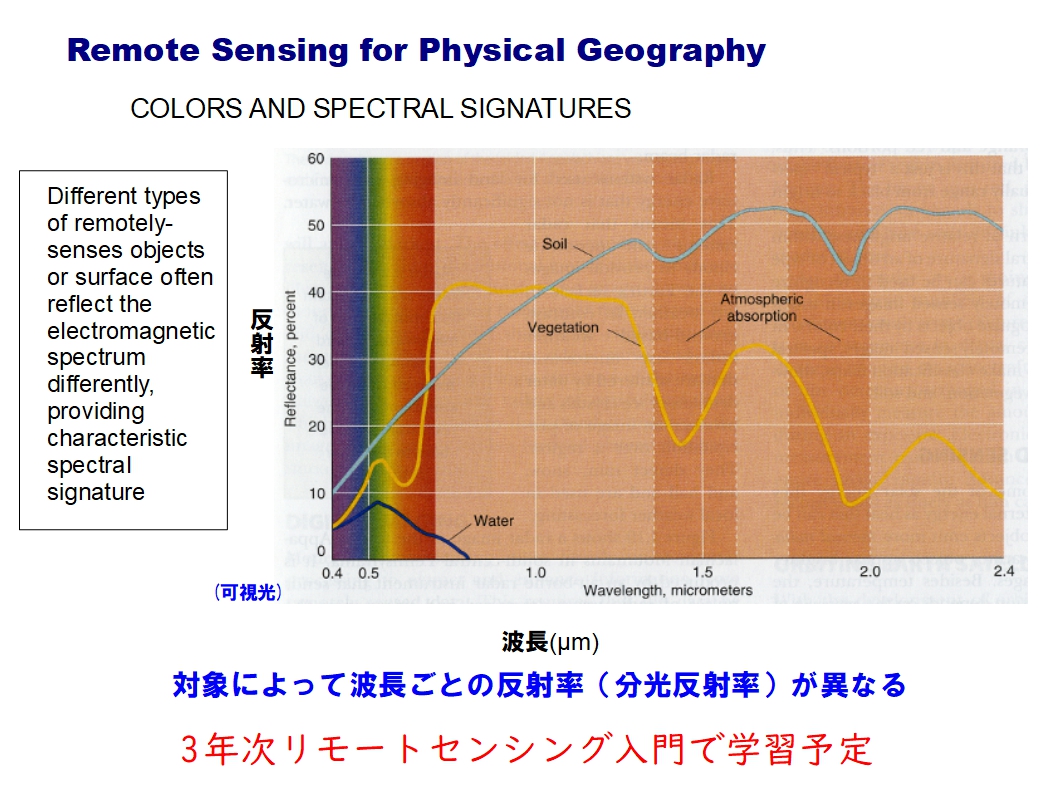

リモートセンシングの基礎の基礎。いくつかの物質の分光反射率です。 |

| 45 |  |

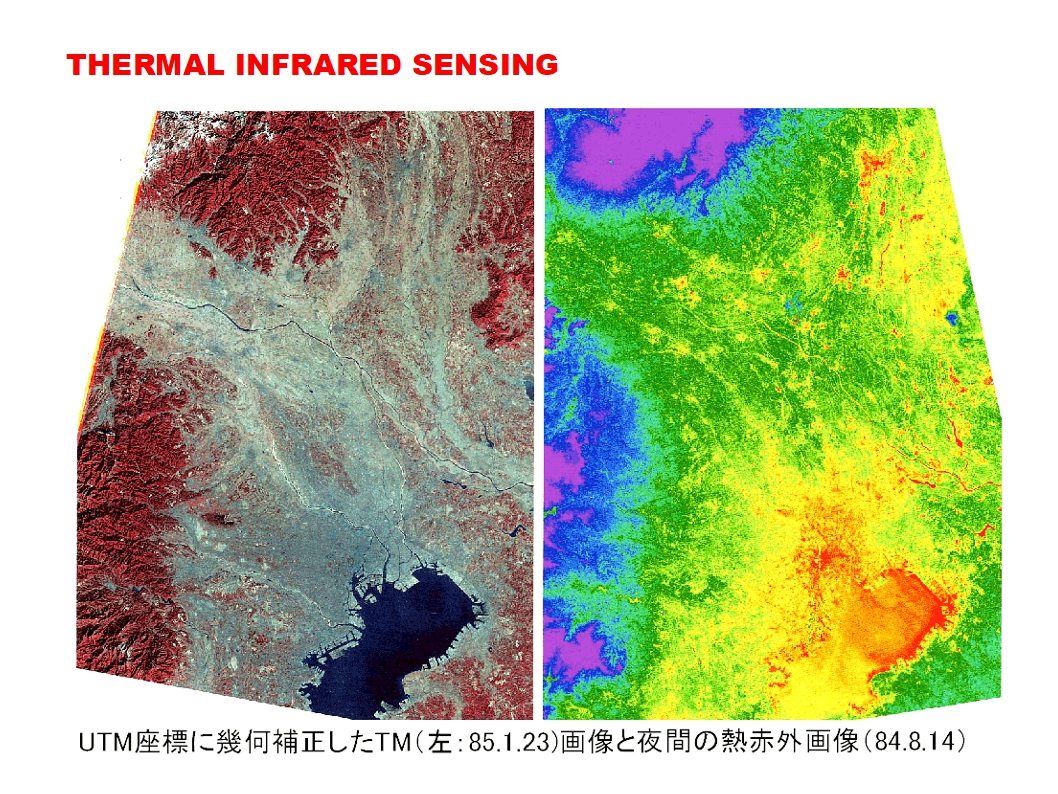

宇宙から地表面温度を計測することができます。 左右の画像を比較すると何がわかりますか。 |

| 46 |  |

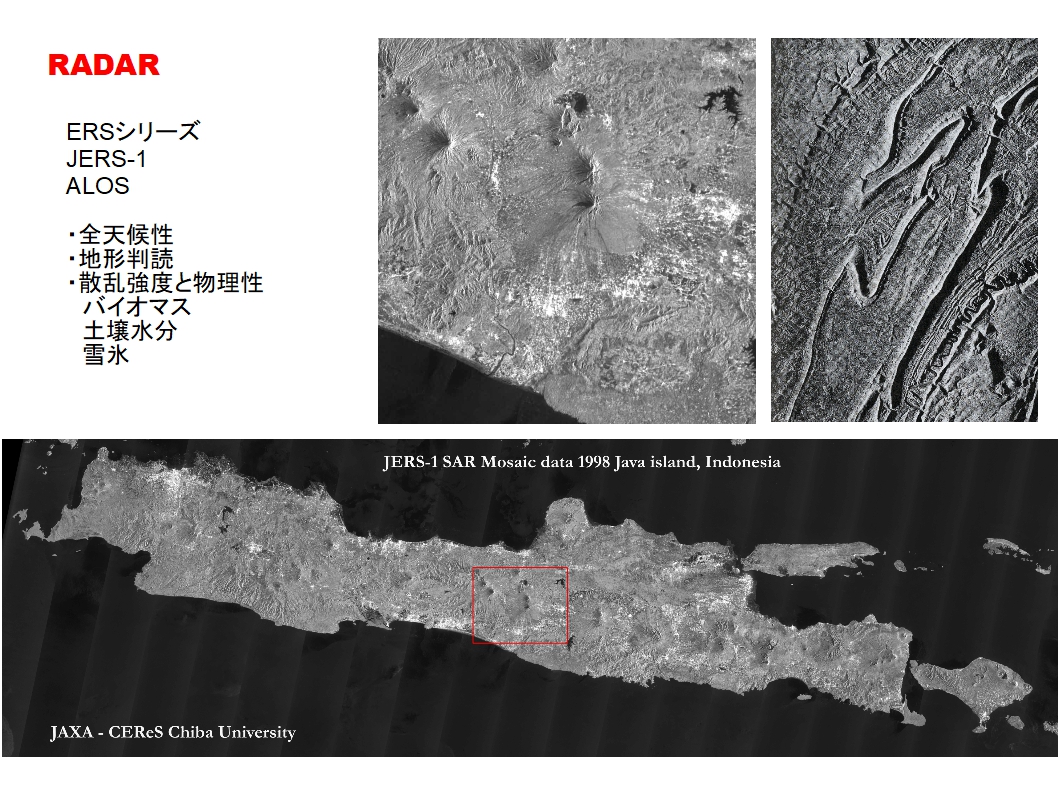

合成開口レーダーは新しいリモートセンシングの手法です。 雲を透過して地形を見ることができます。ジャワ島は火山島であることがよく解ります。ここでどんな火山災害の歴史が刻まれてきたのでしょうか。 有名な火山をいくつ見つけることができますか。 |

| 47 |  |

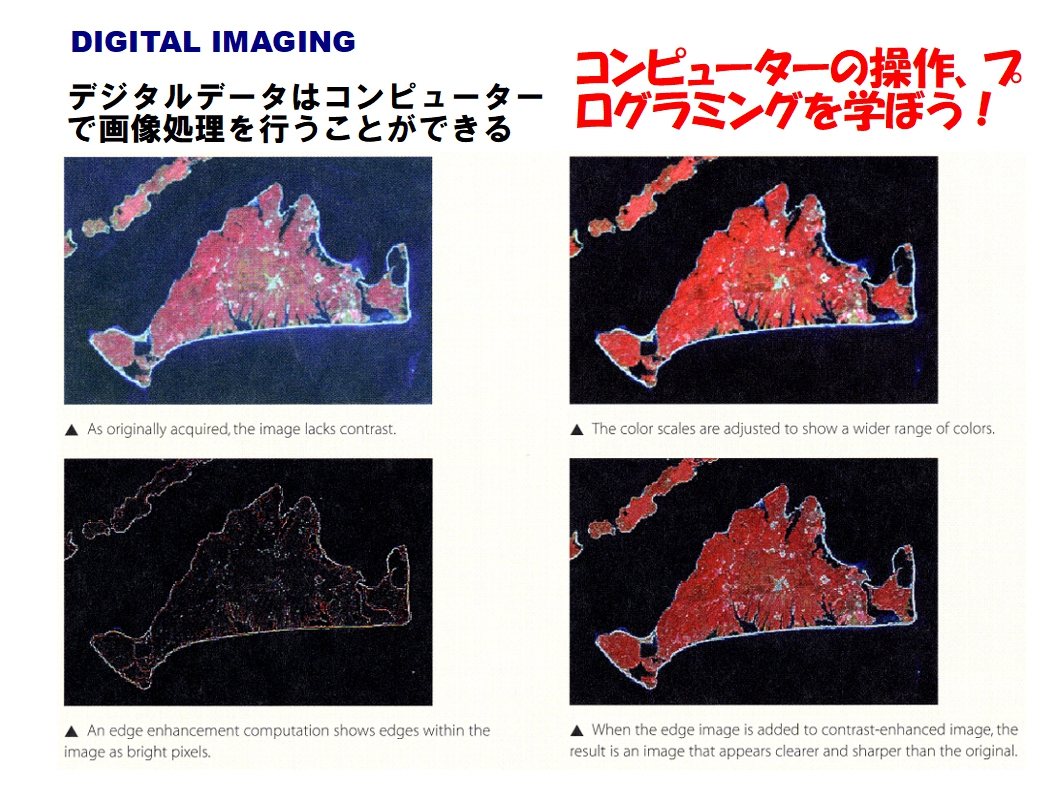

最近の若いもんはコンピューター(あるいはアプリ)の“操作”はできても、中身を知って“使う”ことが苦手になってきたように感じます。 コンピューターを創造的な道具として活用する術を身につけてください。 |

| 48 |  |

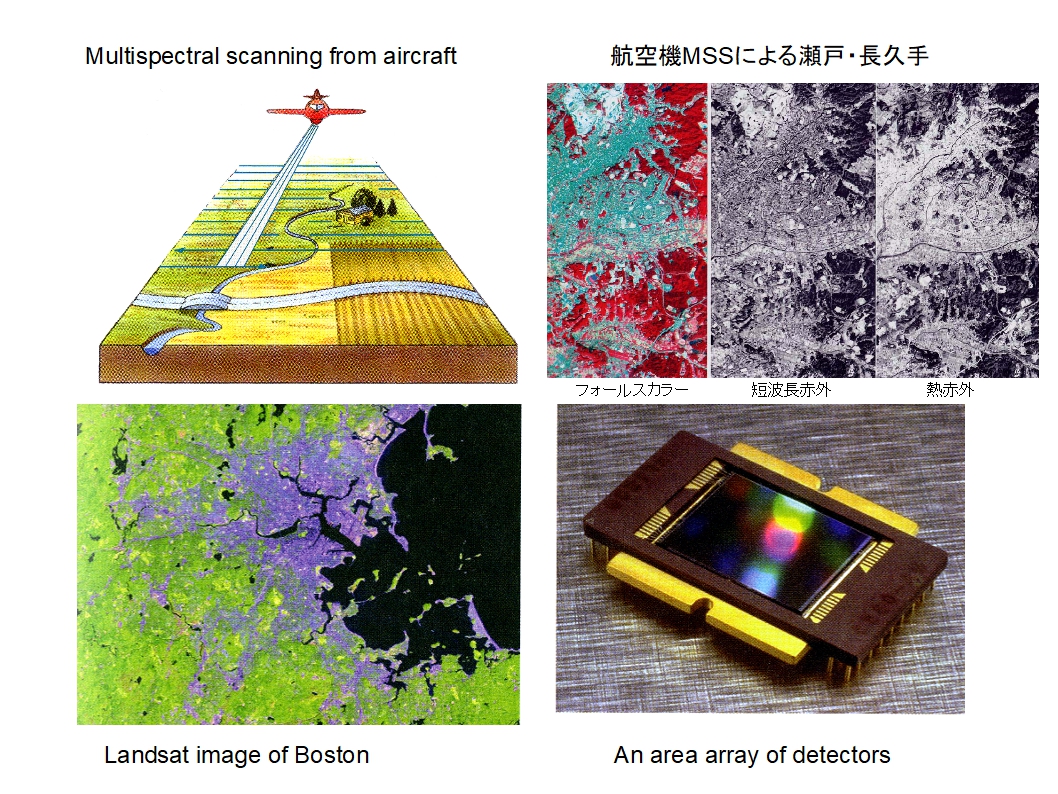

リモートセンシングは我々の眼となり、広大な視野で様々な情報を見ることができるようになります。 |

| 49 |  |

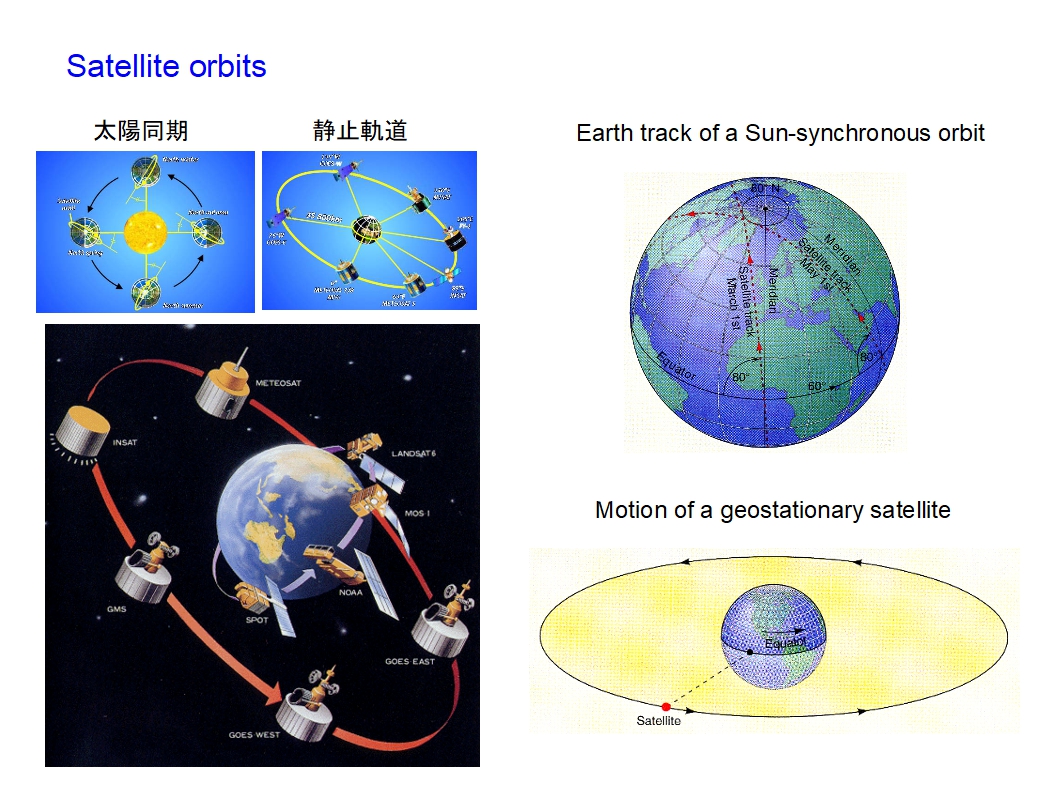

センサーが搭載されるプラットフォームの軌道の知識も学んでください。 |

| 50 |  |

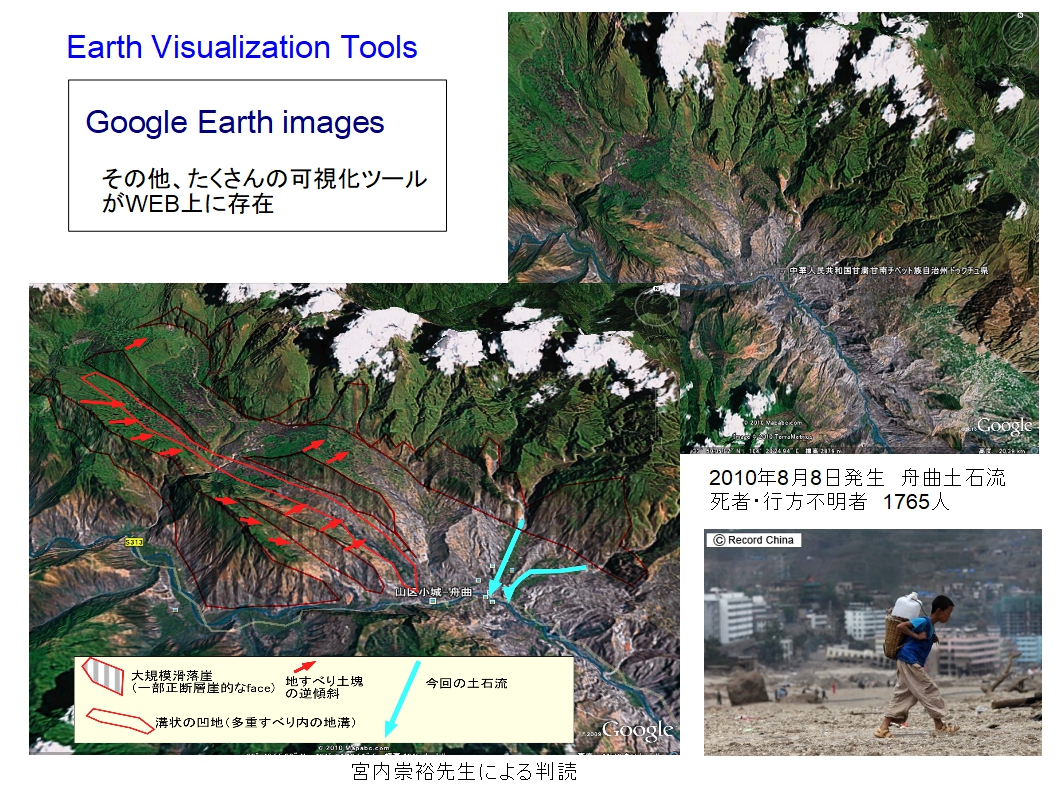

GoogleEarthもリモートセンシングのアプリケーションです。世界の画像から、地形や人間活動、生態など、たくさんの情報を判読して解釈する術を身につけてください。 リモートセンシング画像にはたくさんの情報が含まれていますが、それを抽出するのは人間の力です。自動的に役に立つ情報が抽出できるわけではありません。 そのためにも“現場”について知る努力を怠ることはできません。 |

| 51 |  |

この講義を通じて、環境、すなわち人と自然が相互作用する範囲、における様々な問題を理解し、解決する考え方を学んでほしいと思います。 |